千と千尋の神隠しのレビュー・感想・評価

全210件中、201~210件目を表示

不思議な雰囲気が好き

アジア独特のオリエンタルな雰囲気がよく出ていて絵が綺麗です。

ちょっと怖さもあったり、不思議な感じもあって見る度に何かジワン、、とした気分になります。

DVDも持っているんですがテレビ放映される時も必ず見るくらい好きです。

千尋が・・

最初は、か弱くて、しっかりしてそうな子ではなかったけれどお母さんとお父さんを助けるために成長していく物語だった。。

何事もすぐできないと決めつけるわけではなく、まずやってみる。千尋がちゃんと成長していることがわかる映画だった。

次々と展開するストーリーに引き込まれました

途中で飽きることなく、最後まで集中して一気に見ました。

突然不思議な世界に迷い込み、初めは弱虫で泣き言ばかり言っていた千尋が、親切な人に出会い、助けられて、だんだん芯の強い女の子になっていくところがうまく描かれていました。

こんな、数々のいい意味ではちゃめちゃな出来事を、ひとつのストーリーとして完成させる宮崎駿は、本当にすごい才能の持ち主だなぁと改めて感じました。面白かったです。

現実社会を反映させた不思議なファンタジー世界は、見る者の心を捉えて離さない

ファンタジーの姿を借りて、現実社会を反映している。

冒頭、異世界に迷い込んだ千尋は、心寂しく不安でいっぱい→現実社会で生き方にさまよう現代人の姿。

仕事を与えられた千尋は大変ながらも懸命に励む→現実社会で額に汗して働く人たちの姿。

千に名前を変えられた千尋は自分の名前を忘れかける→自分自身を見失いそうになる現代人の姿。

わがままで欲深く、物でしかコミュニケーション出来ないカオナシ→今の若者の姿。

他人にガミガミ言い、自分の子に甘い湯婆婆→モンスターペアレント。

湯に浸かりに来る神々→神様を疲れさせるほど、今の世の中、悩みが多く、疲れている。

…などなど。

あくまでも私的な見解なのだが、そう見るとなかなか面白い。

ただの警鐘物語ではなく、千尋がたくましく成長していく姿は、現代っ子へのエール。

一本の映画としても、そのイマジネーション溢れる世界は、本当にユニークで引き込まれる。

両親を助け、この不思議な神々の世界を離れる千尋。

見る者は名残惜しい感覚を覚える。

ひと夏というノスタルジックな気分と共に、この不思議な世界を離れがたいような、映画のマジックだ。

宮崎駿の表現力は5.0じゃ足りない

歴代日本一の興行収入を誇る本作。そんな大評判を尻目に子供の頃の私は、カオナシとか湯婆婆というキャラクターの印象の強さばかりが残って【千尋の成長物語】以外の意味がわかってませんでした。

年齢を重ねて、どんなテーマだっけと気になってはいたけどまた観たいという気にもなかなかなれず、今回やっと10年近くぶりに改めて観てみると、遅ればせながらそこには“宮崎駿流”の現代社会(現代人)への思い(警鐘)が込められていることに気付きました。

お金、教育、売春、飽食、自然破壊、孤独、欲、自己、モラル…

そして目先のものに惑わされない本質や絆、思い出の暖かさ。

“トンネルを抜けたら非日常”

いくつになっても胸が躍らされるこの設定ですが千尋が偶然か必然か導かれたのは、画面越しにも異臭を感じるようなファンタジーというよりは悪夢みたいな世界。けれどそこでの“千と千尋”の経験は何物にも代え難く、最後にヘアゴムを光らせる彼女はもう地方に引っ越してきたことにふて腐れてる女の子ではなくて。

私が昔感じたように【千尋の成長物語】で間違いないしそれだけのことなんだけど、それだけじゃない。

絡み合ってて言葉で現すとお説教臭くもなる問題をこういう形として世に残したことは本当に素晴らしい。

色々詰め込みすぎな気もするし再度観ても私にはやっぱり大好き!!!というような作品ではないんだけど、讃えずにはいられない凄みがあるのです。宮崎駿の凄さをまた思い知りました。

例えば誰もが他人事じゃない“カオナシ”だって絶対私じゃああいう風に表現することを思い付けないし、【八百万の神様】という素敵な概念を持つ日本人ならではの発想の油屋もすごくいい。

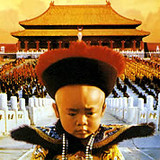

中国っぽい建物は見てるだけで楽しいし、グロテスクな表現が多い中、魔法のわくわく感のバランスもさすがの一言。圧倒的な世界観です。

結局歳を重ねたってまだまだわからないことだらけだったけど、エンディングが全てを物語ってるような気がして子供の頃のもやもやはなくなりました。本当にジブリは何回か観て良さがわかるというか、観る度に色んな感性をつついてくれます。

よろずの神々も、いろいろなものを洗い流しにやってきて

映画「千と千尋の神隠し」(宮崎駿監督)から。

以前から、この映画の良さがわからない、と嘆いていたが、

自分の誤操作による「携帯電話アドレス全件削除」を通じて、

その良さが私なりの解釈だけど、わかってきた。 (笑)

よろずの神々も、いろいろなものを洗い流しにやってきて、

さっぱりして帰っていく。

それは、私にとって今回の携帯電話アドレス削除事件だった。

(勝手に事件にしていますが・・)

それだけ、私にとって大切なものをなくしてしまった罪悪感で、

インパクトが強かったから、確かにしばらく凹んだけれど、

時間が経つにつれて、なんだか、スッキリしてきた。

頭で考えていた時にはわからなかった、妙なスッキリ感。

長年、積み重ねてきたモロモロを洗い流した感じなのだろう。

身も心もさっぱりして、また現実の社会へ飛び出していく、

そんなことを教えてもらった映画となった。

こんな見方をするなんて、監督に失礼かな?(汗)

分裂した自己の物語

「獅子の子落とし」という言葉がある。生まれた子供を千尋(せんじん)の谷に突き落とし、這い上がってきた子供だけを育てるという俗説が言葉の由来らしい。この映画の主人公・荻野千尋も千尋の谷に突き落とされたような体験をするのだ。

車で引越し先に向かう途中で、両親と千尋は鎮守の森に似た場所に迷い込む。行き止まりの道の傍にはトンネルがあり、3人が通り抜けた先には八百万(やおよろず)の神々が集う湯屋「油屋」を中心にした「不思議な町」が広がっていた。

その町で、千尋の両親はあるきっかけから豚になってしまう。途方に暮れた千尋を助けてくれたのが謎の少年・ハクだった。彼の助言を受け、油屋で働きながら「不思議な町」から両親と共に脱出する機会を窺うのだが…。

映画のタイトルが「千尋の神隠し」ではなく、何故「千と千尋の神隠し」なのか? 少女が苦難を乗り越え、成長していく物語だと言えば簡単なのだが、宮崎駿監督が発信するメッセージはこのタイトルがヒントになっていると思う。

千尋は、油屋の経営者である魔女・湯婆婆に本名を奪われ、「千」という名を与えられる。湯婆婆は本名を奪って相手を支配するのだ。「千」も油屋で働いているうちに、「千尋」という本名を忘れそうになっていく。

似たような状況が現実の世界でも起きているのだ。戦後、産業社会に導入された大量生産技術は日本の経済発展に寄与したのだが、その価値観である「効率化」「スピード」「利益優先」「競争」「合理化」はあらゆる分野に侵食して、人間疎外の原因にもなっているのだ。価値観に適応できない人々が増え、自殺や犯罪、精神疾患の要因になっている。

「千と千尋の神隠し」というタイトルは、「分裂した自己」あるいは「分断された人格」を暗示しているのだ。人間を抑圧する価値観に合わせようとして、本音を隠し建前(ペルソナ)の顔が肥大化した現代人を表わしているのだと思う。

千尋にまとわりつく「カオナシ(仮面男)」というキャラクターも、価値観に適応できない人々を集約した姿なのかもしれない。分析心理学者・ユングが提唱した概念であるペルソナは、古典劇で使われた「仮面」を意味している。

千尋を助ける少年・ハクも、本来の名前を喪失している。別の意味で「カオナシ」なのだ。見失った自己を取り戻すための物語という意味では、「自分探し」がこの映画のテーマなのだろう。千尋が、非日常の旅を通して新たな自分を発見したように、現代は「プチ家出」あるいは「プチ神隠し」が必要な時代なのかもしれない。

現代っ子の成長物語

「もののけ姫」以来、久々の宮崎駿監督の作品です。

僕はスタジオジブリの作品が結構好きで、

今までの作品もほとんど観ているんですけど、

この「千と千尋の神隠し」は、

今までの作品と少し毛色が違う感じがしました。

主人公の「千尋」は、どこにでもいそうな10歳の少女です。

「千尋」が初めて登場する場面。

父親の運転する車の後部座席で、花束を持ったまま

気だるそうに寝ている姿は、ハッキリ言って、

今までの宮崎作品の主人公とは正反対でいい印象はありません。

ところが、「千尋」と両親が異世界に迷い込んで、物語が進むに従って、

「千尋」に対するイメージが次第に変わっていきます。

様々な困難にあいながらも、必死に頑張る「千尋」の姿に

いつの間にか引き込まれていって、

最後には、「千尋」が魅力的なキャラクターに見えてきます。

この映画は、「千尋」の成長物語とも取れますけど、

環境破壊の問題や、モラル・躾の問題など、

いろいろな事が盛り込まれていて、

いろんな意味で考えさせられる映画でした。

複雑な気持ちになる作品

全210件中、201~210件目を表示