ネタバレ! クリックして本文を読む

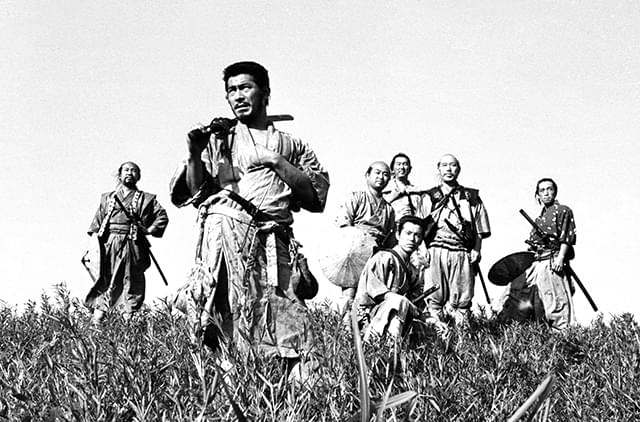

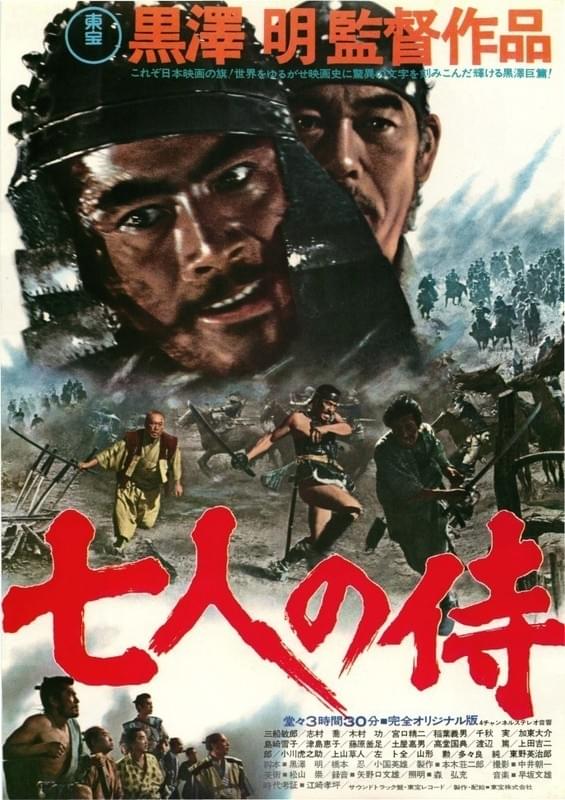

1954年製作の黒澤明監督作品『七人の侍』、新4Kリマスター版を「午前十時の映画祭」で鑑賞しました。

改めて映画の内容を説明することはないでしょう。

2016年の4Kデジタル版でも音が良くなったと感じたが、今回はさらに向上。

台詞のほとんどが聴き取れる。

ゆえに、休憩までの前半がすこぶる面白くなった。

なにせ、フィルム版だと百姓たちの台詞の多くが聞き取れなかったから。

画質も恐ろしく向上。

毛穴のひとつひとつが見えるほど。

汗のぎらぎら感も凄まじい。

ただし、カットによっては、かつらの盛り上がりなどもわかる。

前回鑑賞時も感じたが、歳を経てから観ると、爽快感が乏しく感じられる。

これは、戦いのリアリズム、特に農民の戦いをおぞましく感じたからでしょうね。

さて、全長版は今回も含め何度か観ているが、短縮版はどうだったのかしらん、などとどうでもいいことが気にかかった。

自身の鑑賞履歴初期に16mm版で2度観ているが、これが160分のバージョンだったかもしれない。

全長版リバイバルの際に、前半、記憶のないシーンがあった覚えがするので。

なお、16mm版の鑑賞1度目は、映写機の故障で野武士が来るところに至らず中止。

2度目になって、全編通しで観た。

以下、2016年鑑賞時のレビュー。

『生きる』の続いて「午前十時の映画祭」での鑑賞は『七人の侍』。

20年ほど前にニュープリントの全長版(207分)のを2度ほど鑑賞しているが、それ以来か。

前回はセリフの大半が聞き取れなかったが、今回はよくわかる。

画面の陰影もくっきりしており、今後はこの4Kデジタル版が決定版となるだろう。

さて、映画。

戦国の世、収穫期に野武士の集団に略奪される山村あり。

業を煮やした村人は「野武士討つべし」との長老の言葉のもと、腹をすかせた侍を雇うことにした・・・

というハナシは有名なので書くまでもない。

映画はすこぶる面白い。

特に面白いのは前半で、侍を集める件が面白い。

そして、村をどのように守るか、墨書きの地図と照らして、ここをこのように守る、という戦術を考えるあたりまでが特筆すべきだろう。

この前半、ほとんど活劇らしい要素はなく、それゆえ黒澤明のドラマツルギーが凝縮しているともいえる。

ドラマにアクションは要らない。

必要なのは、モティベーションとエモーションといわんばかりに、名台詞とともにそのふたつを描いていく。

曰く、長老の「討つべし」。

曰く、勘兵衛の「この飯、おろそかにか食わぬぞ」。

曰く、勘兵衛が果し合いをする久蔵とその相手をみて、「無益な。結果はみえておる」。

曰く、勘兵衛が菊千代をみて「おぬし、侍か」などなど。

後半は、野武士と侍+百姓の戦が描かれるが、ドラマとしては百姓を出自とする菊千代の物語ぐらいしかないが、ほとんどドラマらしいドラマがなく1時間以上も保たせるのは尋常でない脚本ともいえる。

そもそも、村を守るのに何故七人必要なのかをあらかじめ説明しておき、40騎いる野武士をどのように倒していくかを克明に描いていく。

それも、説明的な説明を用いずに。

ここいらは、後に模倣乱造される「七人もの」アクションと一線を画し、この映画をこの種の活劇の頂点に押し上げている所以である。

まぁ、そんなことは20年前にも思ったことなので、今回、再鑑賞して思ったことを少々。

黒澤明の監督作のフィルモグラフィでいうと『羅生門』(1950)、『白痴』(1951)、『生きる』(1952)ときて、本作(1954)である。

その後が『生きものの記録』(1955)である。

個人的には、『生きものの記録』を「黒澤明作品の中で、黒澤らしいヒューマニズムに溢れた作品」として推すのだけれど、『生きる』以降、黒澤のヒューマニズムが少しずつ揺らいでいるような感じがする。

これは『生きる』の再鑑賞のときにも感じたことだが、『素晴らしき日曜日』(1947)のように、市民(小市民)に激励の言葉をかけるのを止すようになっている。

本『七人の侍』にける小市民の代表は、農民である。

そして、七人の侍たちのなかにも、彼らに近い人物が「ふたり」いる。

ひとりは三船敏郎演ずる菊千代だが、もうひとりは千秋実の平八である。

平八は、腕は「中の下」であるが「苦しい時には頼りになる(場を和ませる)性格」と評せられるにもかかわらず、野武士との初戦で敵方の鉄砲によってあっけなく死んでしまう。

そして、その「苦しいとき」に場を和ませる役は、求道者然とした久蔵(宮口精二)が代わることになる。

小市民的キャラクターをあっさりと、もっとも武士的人物に肩代わりさせてしまう。

もうひとりの菊千代については、いわずもがなな扱いで、映画を快活に進めるトリックスターであり、その出自を百姓だと前半に明らかにし、かつ後半に入ってすぐの水車小屋の見せ場で、焼き討ちにあった水車小屋で生き残った赤子を抱きしめて、「こいつは俺だ。俺も、こうだったんだ」という絶叫を描きながらも、彼は最後むなしく、かつあっけなく死んでいく。

その上、彼に「百姓はずるいんだ」云々というすこぶる的を射た台詞も吐かせつつである。

さらには、合戦のシーン。

戦術を立てるのは、侍(中心は志村喬演じる勘兵衛)であるが、野武士たちに止めを刺すのは武鑓を持った百姓たち。

終盤では、追い詰められた野武士に、百姓の女房たちが鋤鍬を持って止めを刺そうと襲いかかる。

さながらホラー映画のように。

小市民に激励の言葉をかけていた黒澤は、前作の『生きる』と同じく、この時期、小市民をかなり嫌悪しているのではありますまいか。

ラストは、晴れ晴れとした田植え歌が流れるのではあるが、まるで心は晴れない。

4つの侍たちの土饅頭と十数の百姓たちの土饅頭を前に勘兵衛がいう台詞「また負け戦だったな。勝ったのは、あの百姓たちだ。儂たちではない」は、いまなら「また負け戦だったな。勝った百姓たちの喜びも、いっ時に過ぎぬ」というとこになるのかもしれない。

観る齢、観る時期により、感じ方が異なる作品かもしれませんね。

用心棒

用心棒 天国と地獄

天国と地獄 椿三十郎

椿三十郎 隠し砦の三悪人

隠し砦の三悪人 無法松の一生

無法松の一生 竹取物語

竹取物語 人生劇場

人生劇場 日本海大海戦 海ゆかば

日本海大海戦 海ゆかば 制覇

制覇 影武者

影武者