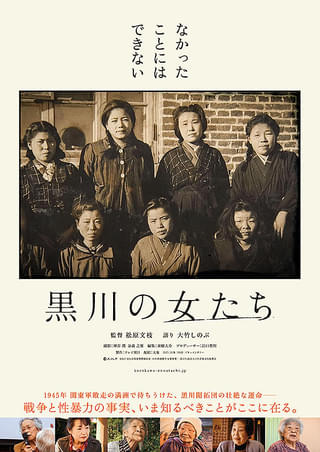

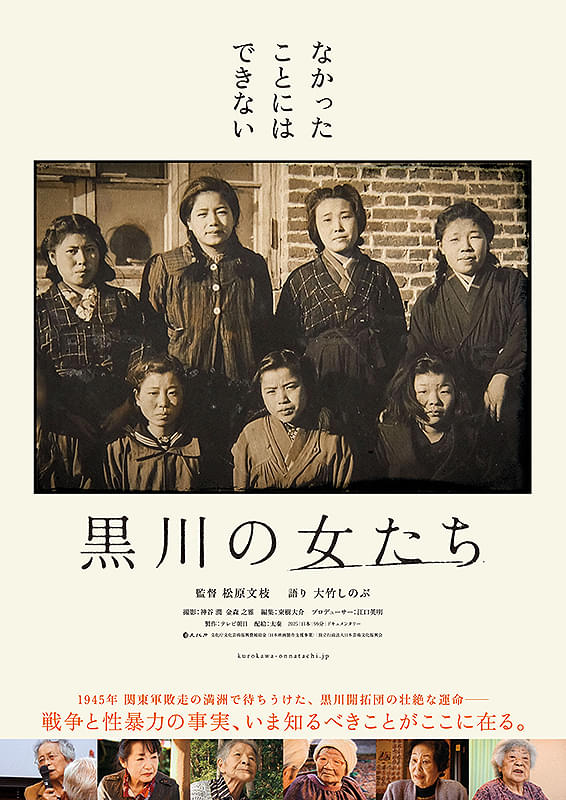

黒川の女たち

劇場公開日:2025年7月12日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR

解説・あらすじ

戦時下の満州で黒川開拓団の女性たちに起きた「接待」という名の性暴力の実態に迫ったドキュメンタリー。

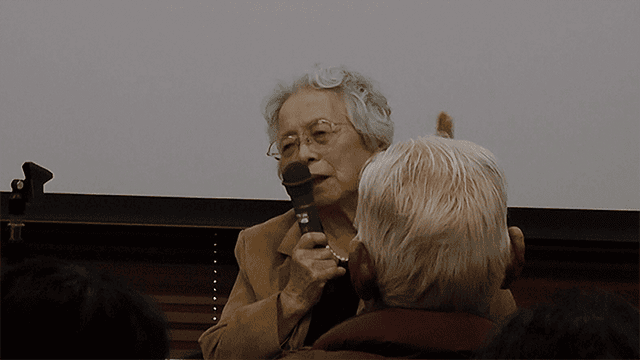

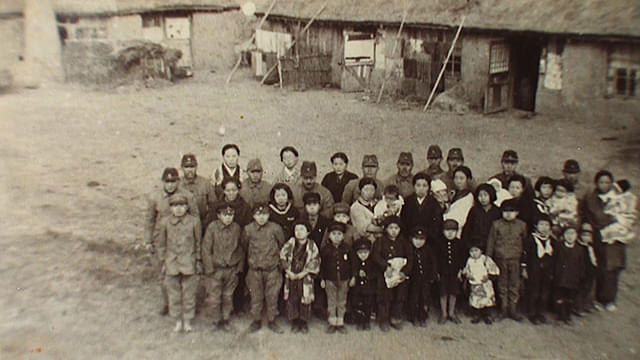

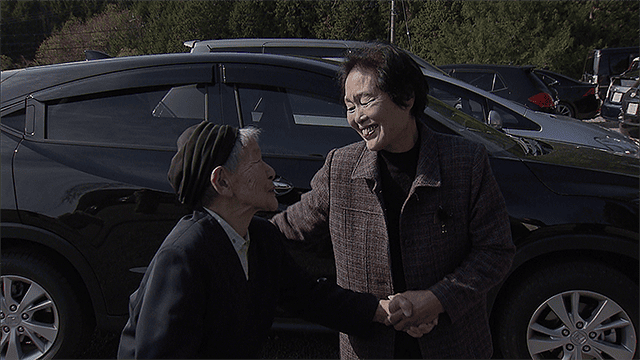

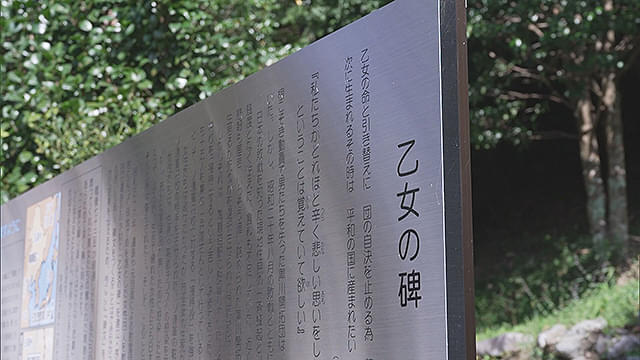

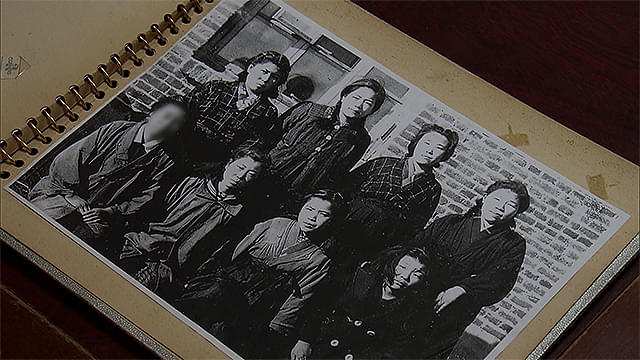

1930~40年代に日本政府の国策のもと実施された満蒙開拓により、日本各地から中国・満州の地に渡った満蒙開拓団。日本の敗戦が濃厚になるなか、1945年8月にソ連軍が満州に侵攻し、開拓団の人々は過酷な状況に追い込まれた。岐阜県から渡った黒川開拓団の人々は生きて日本に帰るため、数えで18歳以上の15人の女性を性の相手として差し出すことで、敵であるソ連軍に助けを求めた。帰国後、女性たちを待ち受けていたのは差別と偏見の目だった。心身ともに傷を負った彼女たちの声はかき消され、この事実は長年にわたり伏せられることになる。しかし戦争から約70年が経った2013年、黒川の女性たちは手を携え、幾重にも重なる加害の事実を公の場で語りはじめた。

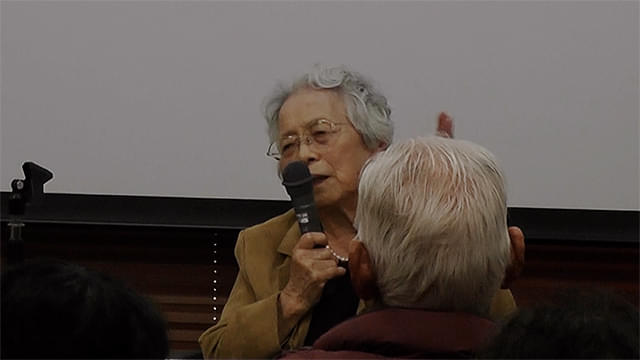

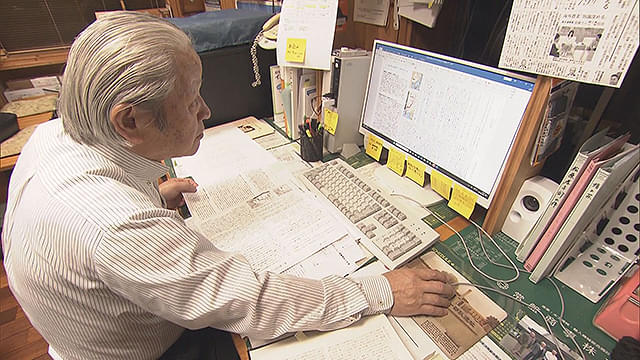

そんな女性たちのオーラルストーリーを、「ハマのドン」の松原文枝監督が丁寧に紡ぎ出す。俳優の大竹しのぶが語りを担当。

2025年製作/99分/G/日本

配給:太秦

劇場公開日:2025年7月12日

行き止まりの世界に生まれて

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ 妖怪の孫

妖怪の孫 名付けようのない踊り

名付けようのない踊り