フランケンシュタイン : インタビュー

私にとってすべての作品は「フランケンシュタイン」へ通じる旅路だった ギレルモ・デル・トロ、宿願の企画を語り尽くす

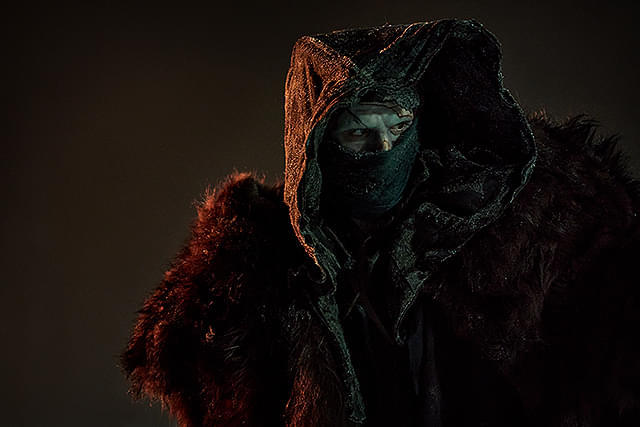

ギレルモ・デル・トロの最新作「フランケンシュタイン」(Netflixにて2025年11月7日から配信/10月24日から一部劇場で公開)は、ただのモンスターホラーの反復的なリメイクではない。メアリー・シェリーによる偉大な古典小説の精神を、現代の文脈のもとで蘇らせようとする“魂の集大成”である「デビルズ・バックボーン」(2001)から「シェイプ・オブ・ウォーター」(2017)に至るまでデル・トロが描いてきたのは、一貫して異形の存在に宿る純粋さと孤独だった。彼にとってモンスターとは「恐怖の象徴」である以上に、世界に拒まれた者たちへの「憐憫」が込められている。

物語は原作の書簡体構造を踏襲しつつ、ヴィクター・フランケンシュタイン(オスカー・アイザック)と怪物(ジェイコブ・エロルディ)の交錯する回想で語られる。創造主と被造物がそれぞれの視点で自らの運命を語る、その構成はシェリーの原点を尊重しながらも、これまでの映画にはなかった心理的な響きを生み出している。

なによりデル・トロが描く悲劇は「生命を作ったこと」ではなく、「作った命を拒絶したこと」にある。創造者が責任を放棄した瞬間、物語は科学的な傲慢から人間の罪の物語へと変わる。AIや遺伝子工学の時代にあって、その問いかけは痛烈な現代性を帯びている。

20年間以上に及ぶ開発のすえ、デル・トロは宿願の企画を成就させた。その思いはいかなるものか、来日した監督に会って訊いてみた。(取材・文/尾﨑一男)

Netflix映画「フランケンシュタイン」一部劇場にて10月24日(金)より公開 Netflixにて11月7日(金)より独占配信

●シェリーの原作小説は「歌」のような存在

──デル・トロ監督、お久しぶりです。ハイこれ、ささやかな手みやげ(と、ポケットからカプセルトイの初代ウルトラマンを取り出して監督に渡す)。

ギレルモ・デル・トロ監督(以下:デル・トロ) オー、アリガトー!! このウルトラマンは、私がいちばん好きな初期タイプのものですね。

──さすがです。初期タイプといえば、監督は幼いころからボリス・カーロフの演じた“フランケンシュタインの怪物”がお好きだったそうですね。今回の「フランケンシュタイン」はメアリー・シェリーの原作に忠実でありながらも、そうした古典作品への目配りも感じられます。そのあたりは意識されたのでしょうか。

デル・トロ 人間というのは、生まれながらにして「自分の歌」をいくつか持っていると思うんです。たとえそれが自分の時代よりずっと前に作られた歌であっても、心から「これは自分の歌だ」と感じる瞬間があるんですね。私にとって「フランケンシュタイン」はまさにその“歌“なんです。脚色するという行為は、いわば未亡人と結婚するようなものなのかもしれません。前の夫、つまり原作者への敬意と愛を保ちながらも、自分なりの新しい祝祭を開かなければならない。それが私にとっての、「フランケンシュタイン」の映画化になります。

──怪物役のジェイコブ・エロルディの演技が素晴らしかったです。彼をどのようにキャスティングし、演出されたのですか?

デル・トロ 最初はアンドリュー・ガーフィールドが演じる予定でしたが、撮影の9週間前に降板が決まってしまったんです。キャスティングに関して、私はいつも役者の「目」を見るようにしています。ミア・ゴスもオスカー・アイザックもそうです。そしてジェイコブの目を見たとき、この物語の魂を理解できると確信しました。そして彼の父親がスペインのバスク地方出身でカトリック信仰を持っていることを知り、その精神的背景も作品とも響き合うと思ったのです。

──監督から彼に対して、何か具体的な演技的要求はされたのですか?

デル・トロ 彼には「無を演じなさい」と伝えました。ジェイコブの演技は、生まれたばかりの赤ん坊のように純粋でなければならない。あたかも世界のすべてが“初めての経験”であるように。演技の参考として「犬を観察しなさい」とも言いました。無垢な存在が本能に動かされる、その流れを掴んでほしかったのです。また怪物が死からよみがえるさいの動作については、日本の武道の所作を研究してもらいました。

──パーツを接合させて怪物が生まれたように、和の精神もそこに継いだんですね。

デル・トロ 上手いことをおっしゃる(笑)。さらに私はジェイコブに、「メイクの時間を祈りの時間にしなさい」と言ったんです。怪物の特殊メイクには数時間かかりますが、その間を退屈と捉えず、神父が法衣をまとって祈るように、静かに集中して臨むようにと。彼は本当に忍耐強く、毎回その言葉を守ってくれました。彼の演技が“魂の再生”のように感じられるのは、その積み重ねのおかげです。

──怪物のデザインは、かつて監督が手がけた「ブレイド2」(2002)の吸血族リーパーズにも通じるように思いました。あなたには、モンスター造形における一貫した哲学があるのでしょうか。

デル・トロ そうですね。私にとってすべての作品は「フランケンシュタイン」へ通じる旅路でした。なので「ブレイド2」からさかのぼって「クロノス」(1992)の吸血鬼なんかもそうですが、私は常に“再生する肉体”に惹かれてきたんです。

──フランケンシュタインの怪物は、まさにその核心ですよね。

デル・トロ そうです。これまで多くの映画で、怪物は“交通事故のような存在”として描かれてきました。縫い目や傷跡、流血が強調されることが多かった。しかし私は、まったく逆を目指しました。今回の怪物は“まだ生まれきっていない存在”です。胎児のように半透明で、色素の薄い肌。新しい生命としての神秘と、どこか儚い美しさを持つ存在にしたかったんです。ヴィクター自身も芸術家であり、美へのこだわりを持つ人間です。だから彼が創造する生命はグロテスクではなく「新たな人間の原型」として生まれるべきだと思いました。

●「バリー・リンドン」に通じる景観美へのこだわり

──怪物のデザインも素晴らしかったんですが、僕は19世紀ヨーロッパを舞台にした景観の映像美、特にヴィクターの研究室や生命蘇生装置の造形が圧巻に感じました。参考にした作品があったりするんですか? 自分はスタンリー・キューブリックの「バリー・リンドン」(1975)を連想しましたけど。

デル・トロ おっしゃるとおり「バリー・リンドン」の影響はあります。本作の景観描写には強いこだわりがあって、私はこの作品を「異なる様式の章」に分けて構成しています。冒頭とラスト、北極の場面では白・青・金を基調とし、すべてが無に還る色彩です。ヴィクターの幼少期の章はまさに“バリー・リンドン的”で、彼の記憶の中にある幻想として、黒と白と赤を中心に構成しました。父親のイメージには冷たい黒と青を配しています。

──コンセプトに基づいた色彩設計だったんですね。

デル・トロ ええ。他にも大人になったヴィクターの章では、オペラのように劇的で鮮やかな色を用い、彼の高揚した精神状態を表現しました。対照的に怪物のエピソードはおとぎ話のようなトーンで、鹿や狼、ネズミ、カラスといった動物たちが導く寓話的世界を描いています。そして物語が閉じるとき、再び北極の色へと戻る。つまり全体が色彩による円環構造になっているのです。各章の撮影方法や照明、画角も変えています。こうして視覚的にも心理的にも、ヴィクターと怪物の記憶が呼応するようにしたのです。

──短い取材時間で別れが名残惜しいんですが、最後に、この映画を通して監督が最も語りたかったことを教えてください。

デル・トロ 「フランケンシュタイン」は、私にとって極めて個人的な物語です。メアリー・シェリーが当時の自分の喪失と痛みを作品に託したように、私もまた父との関係や子どもたちとの絆、そして「赦し」の物語としてこの映画を作りました。カトリックの信仰において、父と子、そして罪の赦しは根源的なテーマです。私はこの映画を、最も親密でありながら、最も壮大な作品にしたかった。魂の救済と再生を描く物語として。そしてシェリーが「失楽園」を引用したように、善悪の問題ではなく、「生きるとは何か」「なぜ我々は創造し続けるのか」という根源的な問いを観客と共有したかった。人生は痛みを伴うが、それでも日はまた昇る。その確信こそ、この映画の心臓部にあるのです。

●本多猪四郎に敬意を込めて

──素晴らしい締めをいただいて恐縮なんですが、肝心な質問を忘れていました。監督が好きなフランケンシュタイン映画についても訊かせてください。今回のギレルモ・デル・トロ版のガイドとなるような。

デル・トロ ユニバーサルの「フランケンシュタイン(1931)」、「フランケンシュタインの花嫁」(1935)「フランケンシュタインの復活」(1939)はもちろん大好きですし、「フランケンシュタインの館」(1944)やハマー・フィルムの「フランケンシュタイン 恐怖の生体実験」(1969)、メル・ブルックスの「ヤング・フランケンシュタイン」(1974)に、そしてアンディ・ウォーホルの「悪魔のはらわた」(1973)のウド・キアも忘れがたい存在です。あと、これを忘れてはいけません。本多猪四郎監督の「フランケンシュタイン対地底怪獣」(1965)と「フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ」(1966)も心から敬愛しています。私は作品それぞれを比較するより、それぞれを「自分の血肉になった映画」として受け止めて愛しています。それをぜひ、皆さんにも知って欲しいですね。

──すごい、それら作品群がAI検索のように一瞬で出てくるとは……。監督こそがヴィクター博士であり、フランケンシュタインの怪物なのかもしれませんね。

一同 爆笑