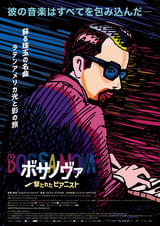

ボサノヴァ 撃たれたピアニスト

劇場公開日:2025年4月11日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR

解説・あらすじ

アカデミー外国語映画賞受賞作「ベルエポック」のフェルナンド・トルエバ監督が、「チコとリタ」でもタッグを組んだハビエル・マリスカル監督と共同監督を務め、ブラジル音楽の伝説的ピアニストであるテノーリオ・ジュニオルを題材に、ラテンアメリカの光と影を描いたアニメーション映画。

1950年代末、ブラジルのボサノバが音楽の歴史を変え、エラ・フィッツジェラルドからフランク・シナトラまで世界中のアーティストがブラジル音楽を歌いはじめた。時は流れ、現代。ボサノバの歴史について調べるためニューヨークからリオデジャネイロへやって来た音楽ジャーナリストのジェフ・ハリスは、サンバジャズで名を馳せた天才ピアニスト、テノーリオ・ジュニオルの存在を知る。その足跡をたどると、彼はブエノスアイレスでのツアー中に謎の失踪を遂げていた。

ジャズピアニストとしても活動する俳優ジェフ・ゴールドブラムが、物語の語り部となる音楽ジャーナリスト役で声の出演。

2023年製作/103分/G/スペイン・フランス・オランダ・ポルトガル合作

原題または英題:Dispararon al pianista

配給:2ミーターテインメント、ゴンゾ

劇場公開日:2025年4月11日

スタッフ・声優・キャスト

- 監督

- フェルナンド・トルエバ

- ハビエル・マリスカル

- 製作

- クリスティナ・ウエテ

- 脚本

- フェルナンド・トルエバ

- アニメーション監督

- カルロス・レオン・サンチャ

- 編集

- アルナウ・キレス

あなたと過ごした日に

あなたと過ごした日に ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク

ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク ボス・ベイビー ファミリー・ミッション

ボス・ベイビー ファミリー・ミッション キャッツ&ドッグス

キャッツ&ドッグス ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 「鬼滅の刃」無限列車編

「鬼滅の刃」無限列車編 万引き家族

万引き家族 THE FIRST SLAM DUNK

THE FIRST SLAM DUNK