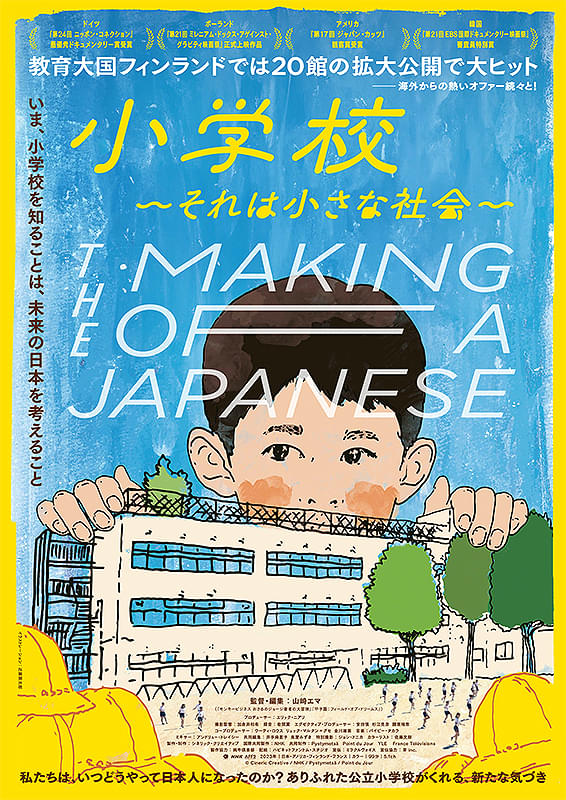

小学校 それは小さな社会

劇場公開日:2024年12月13日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR

解説・あらすじ

日本の公立小学校に通う1年生と6年生の学校生活を春夏秋冬にわたって描いたドキュメンタリー。

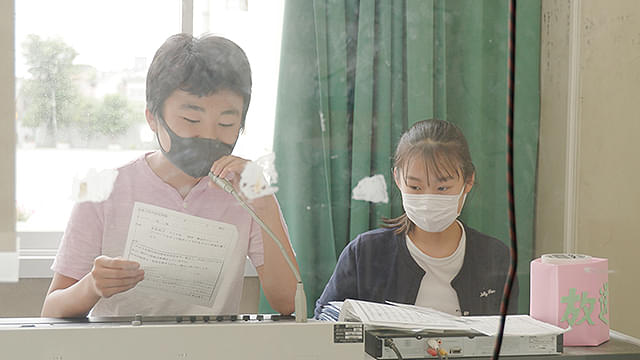

4月、入学したばかりの1年生は挙手のしかたや廊下の歩きかた、掃除や給食当番など、集団生活の一員としての規律と秩序について初めて学ぶ。そんな1年生の手助けをするのは6年生で、子どもたちはわずか6年の間に自分が何者であるかという自覚を持ち、6年生にふさわしい行動をとるようになる。コロナ禍で学校行事実施の有無に悩み議論を重ねる教師たち、社会生活のマナーを学ぶ1年生、経験を重ねて次章への準備を始める6年生。3学期になると、もうすぐ2年生になる1年生は新入生のために音楽演奏をすることになる。

イギリス人の父と日本人の母を持つドキュメンタリー監督・山崎エマが、公立小学校で150日、のべ4000時間にわたる長期取材を実施。掃除や給食の配膳などを子どもたち自身がおこなう日本式教育「TOKKATSU(特活=特別活動)」の様子もふんだんに収めながら、さまざまな役割を担うことで集団生活における協調性を身につけていく子どもたちの姿を映しだす。教育大国フィンランドでは4カ月のロングランヒットを記録するなど、海外からも注目を集めた。

2023年製作/99分/G/日本・アメリカ・フィンランド・フランス合作

配給:ハピネットファントム・スタジオ

劇場公開日:2024年12月13日

Instruments of a Beating Heart

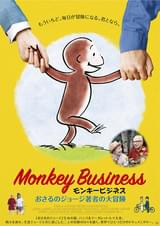

Instruments of a Beating Heart モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険

モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険 行き止まりの世界に生まれて

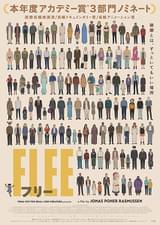

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

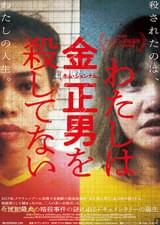

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

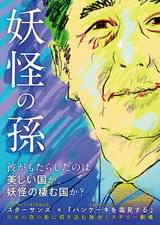

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ 妖怪の孫

妖怪の孫