コラム:上質映画館 諸国漫遊記 - 第5回

2025年4月23日更新

映画を愛する人にとって、テレビやネット動画もいいけれど、やはり映画は映画館で観るものだと考える方は多いだろう。本コラムでは全国の映画館の中から「これは」と思う上質なスクリーンを訪問し、その魅力をお伝えしたい。(取材・撮影・文/ツジキヨシ)

小倉昭和館/上質映画館はシネコンだけじゃない。北九州・小倉に灯る、温かな映画館の光

▼上質映画館はシネコンの専売特許ではない

この連載では、大規模な施設に複数のスクリーンを備えるシネマコンプレックス(シネコン)という映画上映施設の中にある、優れたスクリーンを紹介してきた。

シネコンは大小様々な座席数のスクリーンを組み合わせた運営形態である。ざっくりいえば、集客を見込める作品には、客席数の多いスクリーンで上映し、収益を最大化するというビジネスを展開する。ロビーや売店、入場設備、上映設備を共有して、効率的な運営を図る。さらに付加価値をつけた上映形式、たとえばIMAXやドルビーシネマなどのハイグレードな設備による特別な大サイズのスクリーン(業界ではPLF、プレミアム・ラージ・フォーマットなどと呼ばれている)では、観客に対してより豊かな経験を提供し、その分の単価アップにも積極的である。ユーザーから観ると付加料金は発生しても魅力的な映画体験ができる可能性が高まる点で、歓迎すべき傾向であろう。

どう運営するかなどの要素も欠かせないが、結局のところ、PLFとはすなわち、上映設備の充実が鍵となるのは間違いない。その意味でIMAXやドルビーシネマ、ドルビーアトモスなどに対応して、PLF化を果たしたスクリーンが全国各地で増えている。その広がりを「上質映画館」として認識し、全国に点在する素晴らしい映画館を紹介したい。それがこの連載を始めた動機なのである。

しかし上質な映画館は、決してシネコンの専売特許ではない。少々前口上が長くなったが、今回、ご紹介する映画館はシネコンではなく、いわゆる「街の映画館」である。関門海峡を介して本州と向かい合う福岡県北九州地区の中心地、小倉にある「小倉昭和館」をご紹介しよう。

▼火事から復活を遂げた「小倉昭和館」

小倉昭和館は北九州の中心地、小倉駅から徒歩約8分という非常にアクセスに優れた立地の小さな映画館である。小倉駅始発の北九州モノレール小倉線旦過(たんが)駅から徒歩1分という行き方もある。

小倉昭和館は、火事で焼失後に再建を果たした、個人経営の映画館だ。もともと1939年(昭和14年)に開館、昭和の時代にはロードショー(封切)館として、数々のヒット映画の上映を行なってきたが、2000年代に複数のシネコンが北九州市内で誕生したこともあり、2004年に二番館、あるいは名画座と呼ばれるスタイルの上映に移行。地域に根づいた映画館として展開してきたが、2022年8月に火事で焼失。現在の劇場は2023年12月に開館したばかりの、真新しい映画館だ。

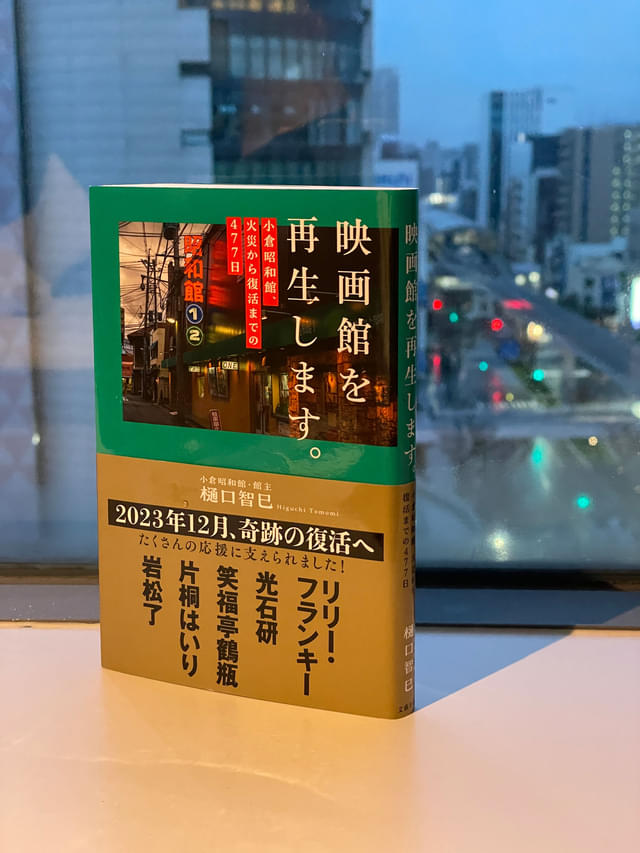

火事で焼失し、それを現在の姿に再建した話は、映画ファンならずとも思わず涙してしまうストーリーがある。それは、館主の樋口智己(ひぐちともみ)さんが、自らの想いとともに綴った「映画館を再生します。小倉昭和館、火災から復活までの477日」(文藝春秋刊)という著作に詳しい。本稿はその紹介をするのが目的ではないので、詳細は触れないが、小倉映画館を再建するまでの感動的な物語りのほかに、映画館運営とはどういうことなのかも赤裸々に綴られていて非常に興味深い。ご興味があればぜひご一読いただきたい。

▼スクリーン内は最新鋭の設備が充実

取材した日は、小雨混じりの、やや寒さがこたえる雨の3月。午前10時から上映される「日本侠客伝 花と龍」と、12時20分からの「映画を愛する君へ」の2本を見ることにした。

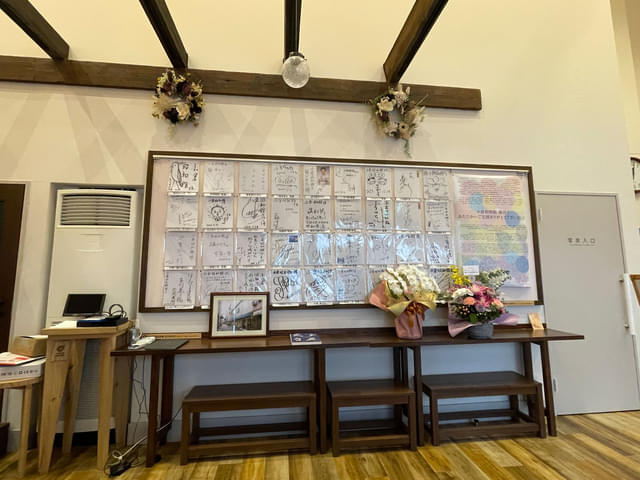

前日から泊まっていた小倉駅前のビジネスホテルから、魚町銀天街という賑やかな通りを抜け、9時半ごろ現地に到着。大通りから小路に少し入るとレトロな雰囲気が漂う小倉昭和館が見える。確かに「昭和」テイストに満ちている。ややくすんだ茶色の建物に「小倉昭和館」というネオンサイン入りの看板が目立つ。入口の脇には、3人掛けの小さなベンチが2つ。上映作品のポスターが貼られている掲示板。ネオン入り看板がなければ、通り過ぎてしまいそうだ。映画館前には筆者以外にも数名が並んでいた。普段は映画館の開場は上映20分前からとのことだが、小雨だったためか、通常よりも開場が早められ、劇場内のロビーで待機する。

6メートルはあろうかと思う天井と、明るいが落ち着いたクリーム色の壁紙、フローリングのブラウンのロビーが、柔らかな雰囲気を醸し出す。チケット売り場の上にある「昭和館①②」のネオンサインは、2022年8月の全焼時に焼け残った看板のようだ。かなり大きく、迫力十分。

鑑賞予定の2本分のチケットを購入して、コートについた雨粒を拭きながら劇場内を観察していると、館主の樋口智己さんがいらした。お話できそうな様子だったので、自己紹介を兼ねてご挨拶した。すると樋口さんから「お客さまをお通しする前に、場内の撮影をされてはいかがでしょうか?」とのこと。せっかくなので、ご厚意に甘え、無人の館内に入る。

▼モダンで広々とした劇場の設え。館主の心配りが素敵だ

派手な内装は一切なく、モダンな印象の劇場内装が目をひく。大きめの座席が階段状に配置されている。134の座席数からすると想像以上に広々とした空間だ。場内は誰もいないこともあり、静寂に満ちている。空調設備などのノイズは全く感じられない。「昭和館」という名称や建物外観とはまったくイメージが異なる最新鋭の映画館といった趣だ。座席のモスグリーンカラーの雰囲気もいい感じだ。

左右の壁面には、サラウンドスピーカーが4基ずつ設置されている。さらに後方には3つの映像投写窓を挟み込むように合計4基のサラウンドスピーカーも取り付けられている。サラウンドスピーカーは、約30cm口径の同軸2ウェイのようだ。

スクリーンは、幅8.4メートル×高さ3.7メートルの2.35:1比率のいわゆるシネスコ・アスペクト。その前には、トークイベントなども行えるような舞台が用意されている。天井も目測で6メートルくらいはありそうで、映画館の外観からはちょっと想像がつかない広々とした空間設計で映画館らしさが横溢している。

お客さんたちの入場が始まった。シネコンとは異なり、座席は自由席でどこに座ってもよいスタイルだ。映画館の中央付近を選ぶ人、あえて後方に陣取る人、通路に面した端の座席を選ぶ人、人ぞれぞれのベストポジションを目指す。着席が終わる頃、樋口館主が小さな籠を手に現われ、「映画鑑賞のお供にいかがでしょうか」という売り口上が始まった。

筆者は、樋口さんが真っ先におすすめしていた、豆香洞(とうかどう)という福岡県大野城市にある有名コーヒー職人による小倉昭和館オリジナルブレンドのコーヒーを注文した。注文すると、しばらくしてスタッフの方が、座席まで淹れたてのコーヒーを届けてくれた。混雑の度合いにもよるだろうが、座席までコーヒーを持ってきてくださるとは! 味も抜群。劇場内で丁寧にハンドドリップしているようで、本格の味わいに唸った。300円は安い。劇場で飲むコーヒーとしては異例の美味しさだと思う。

樋口館主の淀みない口上で紹介されるキャラメルやマドレーヌ、あられ、ポップコーンなどの数々に、観客たちから注文が次々と入る。たまたま前列に座っていた年配のご夫妻がマドレーヌとコーヒーを注文していたが、マドレーヌを食べた男性が思わず「あ、コレうまいな」とぽつりと呟く。コーヒーとの相性がぴったりなのだろう。

そして映画上映の前にも樋口館主から短い挨拶があり、来訪された観客に対しての御礼とは別に、上映する映画について簡潔に説明された。これから観る映画への期待を少しふくらませるような挨拶だった。映画館で上映前に挨拶があったのは筆者には初めてだった。ネタバレするわけでなく、映画に対しての基本的知識をインプットしてくれるのは素敵なサービスだ。

樋口館主は、大声ではないが、場内にいらっしゃるお客さんたちにしっかりと届く。映画館の音響設計がよほど優れているのだろうか、余計な響きがつかず、とても聴きやすい。樋口館主の売り口上と解説は小倉昭和館の大きな魅力でもあろう。

前述の通り、座席はどこに座ってもよい自由席での上映。筆者は、前から4列目の5番目の席(4−5席)で鑑賞した。座面をふと見ると「平山秀幸」という名前が刺繍されていた。135席のうち、40席に同館ゆかりの映画俳優や監督、そして小倉昭和館の初代/二代目館主の名前が刺繍されている。平山監督の作品といえば「愛を乞うひと」と「レディ・ジョーカー」くらいしか観ていないなあと思い、後日、フィルモグラフィを調べてみた。観逃していた「しゃべれども しゃべれども」や「必死剣 鳥刺し」「閉鎖病棟 それぞれの朝」が動画サービスで配信されていたので、これもいい縁だと思い、自宅テレビで観た。たまたま小倉昭和館の4−5席に座ったから、そうした行動につながったわけだが、そうした出逢いがあるのもまた面白い。閑話休題。

▼生々しさに満ちた実在感のある音響

「日本侠客伝 花と龍」は、1969年公開の東映製作、高倉健主演、星由里子、藤純子(現、富司純子)共演、マキノ雅弘監督作品。タイトルにある通り、任侠もの、と分類される作品ではあるが、日露戦争終了後の、いまの福岡県北九州市若松を舞台に、当時の石炭船の荷下ろしに従事する人たちの生き様をイキイキと描いた映画である。若松は小倉の西に接していることもあって、まさに小倉昭和館にゆかりの作品だ。

映画は、岩場に荒波が押し寄せるなか、東映のロゴマークが登場するおなじみのシーンで幕が開く、続いてシネスコ画面の両サイドから襖が閉まり、大写しに「日本侠客伝 花と龍」の赤い筆文字のタイトル描き出される。役者やスタッフロールが終わると、物語は、浜辺をロングショットで捉えながら「日清戦争が終わった頃」の文字が写し出され、高倉健演じる一人の男が石炭の荷揚げで活気づく港の待機所に辿り着く場面から始まる。ギターの少しくぐもった刻みの中、下駄の音がコツコツと鳴り、ついで「わし、玉井金五郎ちゅうもんですが」という高倉健のセリフが劇場内に響く。

現代の映画とは異なり、立体的かつクリアーな音響が激しく行き交う音ではないが、スクリーンから実在感に満ちた声が聴こえる。「実在感に満ちた」とは、ほんものの人間がいまそこで喋っているような生々しい音、という意味である。

映画音響は、D(ダイヤローグ=セリフ)、M(ミュージック=音楽)、S(サウンドエフェクト=効果音)の3要素で構成されていることは以前の連載で述べた。現代の映画は、それぞれの要素をいかに分離よく、クリアーに描き分けるかを意識した音づくりが主流である。1969年の日本映画「日本侠客伝 花と龍」は、そうした発想では作られてはいないが、D/M/Sの三要素を渾然一体とさせながらも、「生々しさ」に満ちている。小倉昭和館の音響で、それがしっかり感じられる。

かつての日本映画の中には、声が割れて収録されている作品があり、日本語で喋っていながらも、登場人物が何を言っているのかほとんどわからない作品もある。日本語字幕をあえて収録したDVDやブルーレイがあるのは、その対応のひとつであろうが、小倉昭和館で観た「日本侠客伝 花と龍」にはそうした不安は一切なかった。

映画館では、一般的にセリフはスクリーンの幕面の背後に設置されたセンタースピーカーが受け持つ。今回の「日本侠客伝 花と龍」は、モノーラル音声で作られた映画のはずだ。後日、樋口館主に確認すると、今回の上映はスクリーン裏に3本設置されたスピーカーのうち、左右に設置された2本のスピーカーから同じ音で再生されたとのことだ。

機材設置を行なったジーベックスのホームページによると、使われているスピーカーは「ESFスピーカー」とあり、これはミッドランドスクエアシネマや109シネマズプレミアム新宿などのカスタムスピーカーを手掛けたイースタンサウンドファクトリー製のカスタムスピーカーが導入されていることになる。その成果だと思うが、「日本侠客伝 花と龍」では、中域に重きを置いた、声の再生に優れたムービーサウンドという印象だ。劇場空間内は、音の反射や吸音を的確に行なった音響特性が備わっているようで、不要な音の響きがほとんど感じられず、スクリーンからの音がスパッと観客に届く。

「日本侠客伝 花と龍」の終盤、高倉健が日本刀を、藤純子がリボルバー銃をそれぞれ手にして、敵一派と大暴れするシーンがある。混乱の中、日本刀の振り下ろす音と銃声が響く。そこに鈍ったイメージが一切なく、切れ味よく、劇場空間を切り裂くような鋭さに満ちている。

結論的にいうと、55年前に製作された映画の上映ではあったが、小倉昭和館は、現代的な音響性能を備えていることが確かめられた。

映像の印象も触れておこう。細部を徹底的にえぐり出した映像というよりは、太筆で濃厚なタッチで力強い印象のフィルム映像である。小倉昭和館で使われている映像投写システムは、2K解像度のキセノンランプ光源のDLPプロジェクターとフィルムプロジェクターを装備しており、今回は前者のプロジェクターを使ったデジタル上映だった。キセノンランプ光源のためもあってか、ナチュラルな発色が印象に残った。暗部もしっかり沈んでおり魅力的だった。もう少しだけ解像感が高ければ、という思いもあるが、デジタル上映でありながら、濃厚なフィルムライクな映像は1969年製作の邦画らしいともいえる。

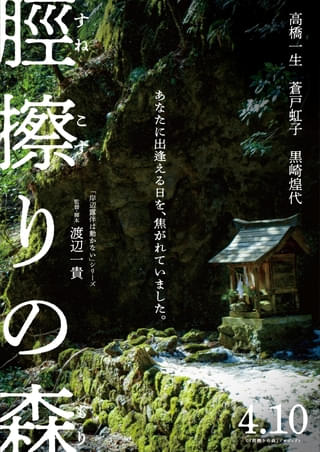

2本目に観た「映画を愛する君へ」は、2024年に作られた最新の映画で、5.1ch音声での上映。主にセリフ描写を中心とした作品であり、精緻な立体音響を味わうような趣向ではないが、しかしながら、映画の魅力を映画で語るメタ視点の映画にフィットする音響の工夫が随所に散りばめられており、そんな映画のタッチは小倉昭和館にフィットしていた。

■「映画館で映画を観るという特別な体験を身近にしたい」

(小倉昭和館 館主 樋口智己さん)

館主の樋口智己さんに短時間であるが、お話しをうかがった。

――小倉昭和館の役割は?

「いまは様々な動画サービスを使って、スマホやパソコン、テレビなどで簡単に映画を観る方法はたくさんありますね。そうした時代の流れは変えられません。そんな時代の中で、映画館の役割とは一体なんだろうか、ということを常に考えています。この小倉昭和館は、クラウドファウンディングで多くの映画ファン、お客さまからお金を預かり再建しました。ここは皆さまの映画館、映画ファンのための映画館。お預かりしている映画館、そんな意識を持っています。だからこそ、この映画館にいらっしゃるお客さまが特別な時間をここで過ごしていただくような準備を怠らない。映画館を映画で観る、その特別な体験をできるだけ身近にしたい。それが小倉昭和館の役割だと思っています」

――プロジェクターは最新のデジタル上映に対応したDLP方式とフィルム上映機を導入されていますね。

「再建にあたり、明るく色再現にも優れているレーザー光源のプロジェクターの導入も検討しましたが、当館の雰囲気から、温かなぬくもりを感じられる自然光に近い、キセノンランプ光源のタイプを採用しました。フィルム上映設備も備えていますので、フィルムしかない映画も上映できます」

――作品上映前に、売店商品のご説明と映画の紹介も樋口さん自ら行なっていますね。

「どんなお客さまがいらっしゃっているかを自分の目で確認できる貴重な機会だと思い、続けています。お客さまに対して自信を持っておすすめできる商品を、きちんとご説明してご利用いただきたい、ということもあって売店商品の売り子を行なっています。空調の効きを自分で確認する意味もあります。ロビーと場内では空調の効きが異なりますし、場内のスクリーン側と後方では温度がずいぶん違うこともあって、場内で売り子をしながら確認しています。いまの季節はスクリーン側がちょっと温度が低いので、寒そうなお客さまには、後方の暖かい席に移動をおすすめするなどのご案内もしています」

このように木目の細かいサービスをしていることは、単館映画館ならではの良さでもあろう。

▼北九州に訪れたら「小倉昭和館」と「松永文庫」に立ち寄ろう

小倉駅から電車で15分の門司港駅は、「松永文庫」がある。松永文庫は、稀代の映画コレクター松永武氏が約60年に渡って所蔵した約6万点にも及ぶ膨大なコレクションを無料展示している。北九州市の文化施設として、門司港駅近くの、旧大連航路上屋という文化会館の1階にあり、映画ファン感涙の展示だ。この文化会館には、かつて映画上映に使われていた本物のフィルム上映設備(プロジェクター)も展示されている。貴重なカーボンアーク方式の投写機が展示されていて、それには驚いた。現在の映画館ではレーザー光源やランプ光源が主流だが、それ以前の光源がカーボンアークという方式だった。現物を見たのは初めてだった。どんな姿/格好なのかは、ぜひ現地でご確認いただたきたい。

小倉観光の目玉は、小倉城と松本清張記念館。それが一般的かと思うが、映画ファンならば、ぜひ小倉昭和館と松永文庫にぜひ立ち寄りたい。この2つは、映画に思い入れがあればあるほど楽しめること請け合い。ちなみに小倉は漫画家も数多く輩出しており、松本零士氏もその一人。小倉駅徒歩数分の、北九州市漫画ミュージアムは、マンガファン必見とのことだ。今回の取材旅行ではタイミングが合わず立ち寄れなかったが、次回はぜひ足を運びたい。

■採点

映像7.0/音声8.0/座席8.0/総合8.0

最新設備が整った「街の映画館」。プロジェクターが4Kだったらベスト

今回の鑑賞料金

1,000円(「日本侠客伝 花と龍」)

1,900円(「映画を愛する君へ」)

※会員制度(昭和館メンバーズ)あり

小倉昭和館

〒802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町4-2-9

電話 093-600-2923

■参考サイト

小倉昭和館 ホームページ

https://kokura-showakan.co.jp/

小倉昭和館のあゆみ

https://kokura-showakan.co.jp/theater/history/

小倉昭和館 売店商品

https://kokura-showakan.co.jp/theater/stand/

RKB毎日放送NEWS 小倉昭和館の焼失のニュース

https://www.youtube.com/watch?v=KK1fl87KKlE&pp=ygUP5bCP5YCJ5pit5ZKM6aSo

第1回 小倉昭和館 映画祭

https://kokura-showakan.co.jp/news/%E3%80%90%E5%91%8A%E7%9F%A5%E3%80%91%E3%80%90%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E5%B0%8F%E5%80%89%E6%98%AD%E5%92%8C%E9%A4%A8%E6%98%A0%E7%94%BB%E7%A5%AD%E3%80%91%E9%96%8B%E5%82%AC/

FBS福岡放送ニュース 小倉昭和館で初めての映画祭

https://www.youtube.com/watch?v=ism7xJOW75M&pp=ygUP5bCP5YCJ5pit5ZKM6aSo

文藝春秋Books『映画館を再生します。 小倉昭和館、火災から復活までの477日』

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163917801

ジーベックス 導入事例 小倉昭和館

https://www.xebex.co.jp/media/case/kokura-showakan

松永文庫 ホームページ

https://www.matsunagabunko.net/

筆者紹介

ツジキヨシ。1969年千葉生まれ。オーディオ専門誌の編集部を経て、オーディオビジュアル専門誌の編集に携わって四半世紀。大型スピーカーと100インチスクリーンによるドルビーアトモス対応サラウンドシステムを構築。日夜、映画と音楽に込められたクリエイターの想いを、いかに再生していくか、試行錯誤中。