コラム:佐藤久理子 パリは萌えているか - 第17回

2013年4月26日更新

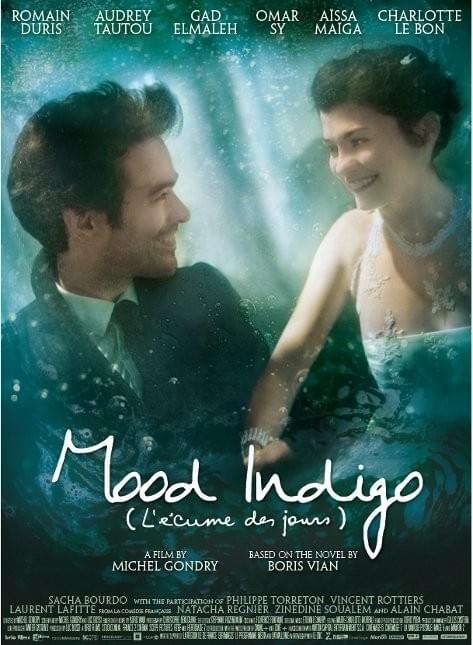

ボリス・ビアンの名作を映画化、待望のミシェル・ゴンドリー新作が公開

ミシェル・ゴンドリーの待望の新作「L’Ecume des jours」(英題「Mood Indigo」)がフランスで公開になった。原作は日本でも「日々の泡/うたかたの日々」として知られ、カルト的な人気を誇るボリス・ビアンの小説。恋に落ちたカップルが幸せな結婚をした矢先、新婦のクロエが肺に睡蓮が咲く奇病を患う悲劇を、シュールな設定の上に辛口のユーモアを込めて綴った物語だ。フランスでは1968年に、ジャック・ペランとマリー=フランス・ピジェで映画化されているが、こちらが当時のイエイエ文化を反映したファッショナブルかつセンチメンタルなトーンだったのに引き換え、オドレイ・トトゥとロマン・デュリスを配役したゴンドリー版は、レトロ・フューチャーとも言うべきルックと、原作にあるイマジネイティブな世界観を存分に映像化している。

なんでも原作の大ファンで映画化の権利を得たプロデューサーが、ビアンの世界を完璧に映像化できるのはこの監督だけ、という信念のもとに依頼したというだけに、ゴンドリー色が濃厚な仕上がりになっているのだ。もっとも、だからといって原作の味が損なわれているわけでは毛頭ない。原作をいまあらためて読むと、「20世紀のもっとも悲痛な恋愛小説」といったうたい文句とは別に、かなり荒唐無稽でブラックなユーモアに貫かれていることに気づかされる。ゴンドリーもまた、14歳で初めて原作と出会って以来のファンなだけに、そんなテイストがあますところなく反映されているのである。彼自身もわりと重要な役柄で登場しているところはご愛嬌。

一方、クロエの病状が悪化していく映画の後半は、せつなさが加速する。いわば「エターナル・サンシャイン」のメランコリーと、「恋愛睡眠のすすめ」の初々しいエモーションに、ビアン流のユーモアが融合した感じか。圧巻なのは、原作にも登場する奇妙なオブジェの数々だ。たとえばピアノを弾くとその曲に合わせたカクテルが出来上がるマシーン「ピアノカクテル」や、主人公たちが乗る雲の乗り物、蛇口に上ってくるウナギや人間とコミュニケートするネズミ等々。それらが手の込んだ仕掛けによって映像化されているのを観るだけでも楽しい。

写真:アフロ

じつは本作の撮影中、セットを訪れたことがある。主人公の青年、コランのアパルトマンの内部を見学させてもらったのだが、これがまた凝ったディテールに埋め尽くされた、まるで蚤の市のなかにいるようなガジェットの宝庫だった。蝋でできたファンシーなケーキや布地で作られた食べ物、デューク・エリントンを飾った蓄音機やアールデコ調の家具があるかと思えば、キッチンには花が咲き乱れるミニチュア温室がある。ゴンドリーによれば、「この原作は映像化が困難と言われていたけれど、僕は全部のシーンをデッサンでイメージすることができた」そうだが、これぞ彼の頭の中を覗いたような風景と言えるだろうか。もっとも、これほど中身を伝えにくい映画も正直珍しい。ここで取り上げておいて言うのも何だが、観客それぞれの好みによってその愛で方も異なるような作品だ。

ちなみに「うたかたの日々」は、今もフランスの学校教育で取り上げられている文学作品だという。「きれいな女の子との恋愛と、ニュー・オーリンズかデューク・エリントンの音楽さえあれば、他のものは消えちまえばいい」と宣言し、「労働は人間を機械並みにする」と綴ったビアン。こういう作品をティーンの頃に読んで衝撃を受けると、働くのが嫌いで人生を謳歌するのに忙しいフランス人が形成されるのかもしれない、などとふとよけいなことを考えてしまった。(佐藤久理子)

筆者紹介

佐藤久理子(さとう・くりこ)。パリ在住。編集者を経て、現在フリージャーナリスト。映画だけでなく、ファッション、アート等の分野でも筆を振るう。「CUT」「キネマ旬報」「ふらんす」などでその活躍を披露している。著書に「映画で歩くパリ」(スペースシャワーネットワーク)。

Twitter:@KurikoSato