【中国映画コラム】日本と異なる中国の映画宣伝を解説! 主流は共有型、「破圏」へと至った事例も紹介

2021年6月12日 12:00

北米と肩を並べるほどの産業規模となった中国映画市場。注目作が公開されるたび、驚天動地の興行収入をたたき出していますが、皆さんはその実態をしっかりと把握しているでしょうか? 中国最大のSNS「微博(ウェイボー)」のフォロワー数280万人を有する映画ジャーナリスト・徐昊辰(じょ・こうしん)さんに、同市場の“リアル”を聞いていきます!

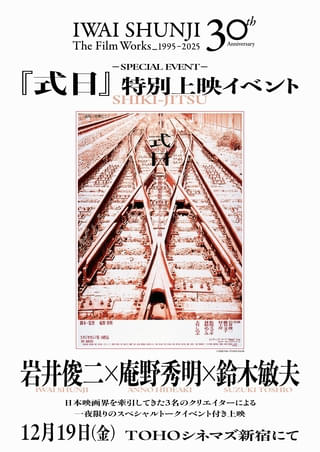

「著作権の規制を緩めて、皆が使いやすい環境をつくらないと、作品が消えてしまう」

昨年、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが、とあるラジオ番組でこのように語っていました。その後、スタジオジブリの公式サイトでは、ジブリ作品の“画像の無償提供”がスタート。この情報は、中国国内でも報道され、中国の映画関係者、映画ファンが、日本の著者権制度の厳しさについて再認識し、さまざまな議論を展開していました。

2020年に「世界一の映画市場」になった中国映画市場。デジタル化が進んだ現代、この急成長には作品の魅力を世の中に発信する宣伝方法が深く関わっているんです。著作権に関する点も含め、中国側の“宣伝”に対する理解や意識は、日本とかなり異なっています。

今の中国映画業界では、どのように作品への興味を抱かせているのか。宣伝に携わる人々は、どのような手法を行っているのか。今回は、中国映画業界で長年活躍している映画関係者のFayeさんの話を交えながら、中国映画市場における“宣伝”について紹介させていただきます!

「一度リリースされた画像や映像は、常識を超えない限り、全ての人が使える」

Fayeさんは、日本国内における「作品の画像、映像素材の使用」が、厳しく制限されていることに疑問を抱いています。

中国国内では、オフィシャルによってインターネット上に流された情報は、誰でも使うことができます。むしろオフィシャルとしては「一般ユーザーに素材を使って、宣伝をしてほしい」と思っているほど。なぜこのような状況になったのでしょうか。実はそれなりの理由があるんです。

まず初めに、中国では著者権に対する意識がもともと希薄であるという点が絡んできます。いまだに多くのネットユーザーは、インターネット上にあるものは「いつでも、どこでも使えることが当たり前」だと考えています。もちろん使用に関する法律の知識には精通していませんし、「使わないでください」と言われても、それを守らない人が多数存在しています。この“守らない”という点は、長年海賊版文化が浸透していることにも深く関わっています。

もともと法律上の著者権には曖昧なグレーゾーンが残っており、技術の進歩によって、著者権に関する「法律的余白」が生じます。それを常に補完するシステムを作るのは、ほぼ不可能。多くの製作者は「著者権下の不自由」を無くし、“共有”を進めたいと考えています。面白いものはより簡単に広く共有されなければ、消えてしまいます。しかも、場合によっては、その“共有”が作品の価値を高める可能性がある。

「ユーザーに素材を使ってほしい理由――それは全てのユーザーが、ある意味では宣伝マンだからです」

Fayeさんは、中国における媒体の意味についても語ってくれました。「中国の媒体形式の変革」に関しては、また別の機会に詳しく紹介しようと思います。今回は、中国の映画宣伝から見る媒体との関係性について、少しだけ言及しておきますね。

メジャー媒体に記事の掲載をお願いするということ。これって、かなりスタンダードな手法ですよね? でも、中国ではかなり前から、この常識が変わり始めています。メジャー媒体は、毎日色々な情報を出さないといけませんから、1作品に注力して報道するということは、PR案件を除けば、ほぼないと言ってもいいでしょう。だからこそ、宣伝に携わる人々は「情報を掲載すること」というよりも「情報を出した後の効果」に最も力を入れているんです。

ここで、ユーザーの協力が必須となってきます。中国のパブリシティは、日本に比べて、多くの媒体へ事前に情報を流しません。送ったとしても、限定されたポータルサイト、公式SNSアカウントくらいです。情報の流出を防ぐためでもありますが、根本的な理由は「すべてのユーザーが素材を使えるから」なんです。

素材を使えるということは、情報解禁後、その作品に興味を持っているユーザーが、自発的にSNSで発信できるということを意味しています。発信される内容も、メジャー媒体のような「リリース通りの情報発信」でなく、作品への情熱、それぞれの思いが込められたもの。ですから、中国では映画情報を紹介する場合、人気の一般ユーザーによる投稿が、ポータルサイトよりも「リツイート」や「いいね」の数が多いケースが少なくありません。時折、作品に出演する俳優が、一般ユーザーの投稿を「リツイート」することもあり、それが良いコミュニケーションに転じているんです。

現在の中国の映画宣伝戦略は、メジャー媒体のパワーに頼るのではなく、多くの人に情報を共有することに重きを置いています。そのため、常に狙っているのが「SNSのトレンド入り」です。Fayeさんは、この事実に絡めて“共有型”の宣伝方式について語ってくれました。

「トレンド入りの効果は、メジャー媒体の報道とは比較にならないでしょう。メジャー媒体は、我々が提供する内容しか報道しません。報道される内容は全て同じ。ですから、どれほどの効果を得られるかは、自分たちが仕上げたリリースの内容次第となります。宣伝チームとはいえ、アイデアを出すのにも限界がある。一般ユーザーの知恵をお借りし、その力によって作品の魅力を発見することができれば、もっと情報を拡散できるのではないかと思っています」

無論、中国の映画宣伝は、ユーザー任せの宣伝方法だけではありません。重要な切り札となってくるのはデータです。Fayeさんは「データはわかりやすく、そして明確です。宣伝側も、観客側も、データを見て、さまざまなことを判断している。データの存在は、ますます重要になり、大きな役割を果たしていくでしょう」と現代社会における“データの不可欠性”を述べていました。

新型コロナウイルスを巡る対応にも言えますが、中国社会は官民一体となって、デジタル社会へと突き進んでいます。全ての物事は、デジタルデータで管理・分析――現在の映画宣伝も同様です。長年“共有型”の宣伝が続いているため、映画インフルエンサー(人気ユーザー)の特徴もデータで分析されています。映画宣伝会社は、SNSのフォロワー数をはじめ「平均リツイート数」「平均いいね数」「投稿頻度」「得意分野」などを細かく調べ上げ、そのプロフィールをリスト化し管理しているんです。そして、作品毎に最大の宣伝効果を出せるように、プランを立て、映画インフルエンサーたちとコラボしています。

近年、オフィシャル側も、映画インフルエンサーたちと提携し、オフライン&オンライン同時進行のイベントを開催することも増えました。イベント自体にも宣伝効果がありますし、イベントの応募者・参加者のデータによって、客層の分析もできますよね。より積極的に参加した層には、さらにプッシュ。あまり興味を抱いてもらえなかった層には、データを分析し、新しいアイデアを練り、興味を持たせるような企画を立てていきます。

映画宣伝担当者が必死になって考えていること。それは「興味のない層に、どのように作品の紹介を届けるか」というものです。業界には「破圏」という言葉があります。これは「限られた人々の間で人気を博した作品が、その枠組を破り、より多くの人々に届く」という意味。「破圏」は、映画などの文化業界だけではなく、ビジネス面でも多用されることもあります。

中国映画業界の「破圏」に関する事件には、第11回(https://eiga.com/extra/xhc/11/)で触れた“中国における「グリーンブック」大ヒットの理由”について書かせていただきました。「『グリーンブック』を見たら、ケンタッキーが食べたくなりました」というキーワードを使い、1週間も経たずにPV数が4億に到達し、長時間のトレンド入り。アート映画とは無縁の一般層に、一般の人々が好きなモノ(=ケンタッキー)のパワーを借りて「破圏」した事例です。

また、同回では、2020年9月に日本でも公開された「鵞鳥湖の夜」(ディアオ・イーナン監督)を例にして、映画チケットの「ライブコマース」についても触れました。かなり早い段階での試みとなった「鵞鳥湖の夜」ですが、中国では成功例として紹介されていました。これ以降、中国で公開された多くの作品が「ライブコマース」でチケットを販売するようになりました。人気ECサイト「TAOBAO」、中国版のTikTok「Douyin」などの別領域のインフルエンサーとのコラボ、出演者自らが作品を解説しながらチケットを生中継で売ったり……。これも「破圏」の例としてあげられますね。

「ライブコマース」の重要なポイントは、中国の「ライブコマース」のシステム環境が統合されているということ。中国のプラットフォームは、非常に利便性が高く、どこでも簡単にキャッシュレス決済ができます。つまり「見る」と「買う」は便利な形でつながっている。映画のチケットだけでなく、こういった“軽い環境”では購買欲をそそられてしまうんです。

もちろん、自由に動ける中国の映画宣伝にも、不安定なことは生じています。トレンド入りのための水増し行為だけでなく、常識を超えた形で素材を使用し、作品自体を傷つけてしまうケースもしばしば。そのような件に対して、制作サイドがSNSで警告文を出すことも多く、今年は中国政府が素材使用に関する厳しい通達をしたばかり。政府の方針については賛否両論の意見が飛び交っていますし、今後の宣伝方式に影響を与えていくでしょう。とはいうものの、中国の映画宣伝は、デジタル社会とともに常に進化しているので、今後の手法についても期待せざるを得ません!

フォトギャラリー

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 パンダプラン

【ジャッキー・チェンだよ全員集合!!】日本公開100本目 ワクワクして観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 映画は、ここまできた。

【配信を待つな!劇場で観ないと後悔する】戦場に放り込まれたと錯覚する極限の体験

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 エグすぎる…面白すぎた…

【とにかく早く語り合いたい】だから、とにかく早く観て…そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント