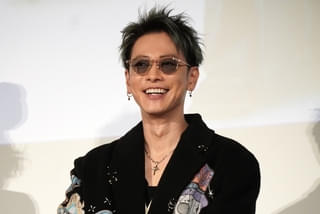

【挑み続ける男 大友啓史10年の歩み】第9回:「るろうに剣心」総括/佐藤健の俳優としての成長は、監督としての大きな成果

2021年5月26日 13:00

10回連載の特別企画【挑み続ける男 大友啓史10年の歩み】。第9回は、「るろうに剣心 最終章 The Final」「るろうに剣心 最終章 The Beginning」について。「フィクション(漫画原作)に基づくフィクション」のなかでリアルを追求するとはどういうことなのか、「るろうに剣心」の奥深さ、まだまだあります!(取材・文/新谷里映)

思い返してみると、漫画原作を読んだとき、果たして大人にも向けた映画になるだろうか、という不安がなかったわけじゃないんですね。僕自身はドキュメンタリーや実在する人物を描くドラマからキャリアをスタートしていることもあって、漫画を映画化するにあたり少しシビアな視点を持っていたところもありましたから。それにしても、2011年に「るろうに剣心」の映画化の発表をしたときの反響は凄かったですね。「龍馬伝」のときも坂本龍馬ファンや司馬遼太郎ファンの熱狂がダイレクトに伝わってきましたが、「るろうに剣心」の熱狂はそれとはまた違った形でした。

大河のファンは年齢層が高めですが、「るろうに剣心」のファンは若い人たちが多いので、その声がSNSを通してストレートに伝わってくる。期待してくれる声も少なからずありましたが、原作の熱狂的なファン層を中心に、ポジティブな反響ばかりではありませんでした。実写化なんか無理だ、と斜に構えた反応が多かった気がします。僕は漫画原作を取り扱うのが初めてだったので、届けられる様々な声に少し戸惑いも感じたし、何よりも人気漫画原作を実写化する、その反響の大きさに驚きました。と同時に、この反響というか、ひとつひとつの声を決して裏切ってはならないと感じたことを覚えています。

そうなんですけどね。一年を通して「龍馬伝」をやってきた身としては、漫画原作とはいえ、登場人物たちをできるだけ嘘のないリアルな人物として描きたい気持ちがありました。僕の発想としては、「龍馬伝」の世界観に剣心や左之助を入れたときに、できるだけ違和感がないような、歴史ドラマとしても通用する「るろうに剣心」を作りたいと思ったんですよね。でも思った以上に人々が求めているのは、事実に基づいたフィクションではなく、原作に忠実な、いわば「フィクションに基づいたフィクション」なんですね。ですから、漫画原作と映画という表現形式と、自分の作りたいものをどう重ね合わせていくか。熱狂的なファンたちの思いを裏切らず、映画としてもしっかり着地させるにはどうしたらいいか。複数の視点で考え始めました。

たとえば、まあ……いわゆる中二病的な熱狂というかね、自分の中にあるそれを思い起して。僕自身がブルース・リーやジャッキー・チェンの映画を観て劇場から出てきたときに彼らの真似をしたときのような、ピュアな熱狂というのかな。剣心のアクションを観た子供たちが、劇場を出たときに剣心の真似をする、抜刀術の動きを真似する、日本発のヒーローの復権とでもいうのでしょうか。そういう映画にしたいな、という気持ちがムクムクと立ち上がってきたんですね。

昭和41年生まれの僕ら世代の男の子の原体験の多くは、実在する(歴史上の)ヒーローではなく、仮面ライダーやウルトラマン、そして数々のアニメから生まれた作られたヒーローなんです。実在するヒーローというのは、スポーツや芸能の世界に辛うじて存在するけれど、長嶋さんとか猪木さんとか以外にはそんなに思い浮かばなくて。社会的な存在として意識できる人、憧れた人はあまりいないんですよね。だから我々世代の感性の共有は、その時代時代で繰り広げられた激烈な社会運動や社会体験というよりも、フィクションのなかの出来事に依っていて、それが原体験のルーツになっている気がします。

そして、その繰り返しでフィクションの中からまた新しいフィクションが生まれていく。過去作に影響を受けた作品が常に再生産されていく社会のなかで生きているんじゃないかなと。そんな「フィクションに基づいたフィクション」をベースにした作品の中に、ドキュメンタリー出身でもある僕が、その時に自分が感じていることや本来やりたいと思っている社会の関わり、その中で人はどう蠢いていくのかを映画のなかにどう取り込むか、どう潜り込ませるのか、ということですね。

そうじゃないと僕が撮る意味がないですからね。「原作どおりに撮れ」というのであれば、僕ではない、原作ファンというか、もっと圧倒的なオタク気質の人が撮ればいいと思っていますから。でも僕はそうじゃない。また、連載時に同時進行で原作に触れていないことが、逆にいい距離感となって、冷静にこの原作と向き合えたとも思います。そのうえで、普通に生きていればどうしても意識せざるを得ないような──部屋の外で、世間で、世界で起きている現実の出来事を取り入れて作品をつくっていく。その視点を意識せざるを得ないんですよね。

後付けするつもりはないんですけどね、「怨嗟」という感情を捉えると、どうしたって触れなければいけないことが現実世界にはたくさんあります。ミャンマーやロヒンギャ、中国、アラブ、イスラエル……世界が抱える問題にも言えることですが、恨みの連鎖というのは、大切な人を傷つけた相手、銃を向けた相手、刀で切りつけてきた相手、直接手をふるった者だけではなく、その向こう側にいる何かに向かっていくこともある。そういう怨嗟の構造の広がりが「るろうに剣心」のなかにも描かれています。

傷つけられたその対象が、愛する者であればあるほど強い感情になる。縁の場合は、剣心だけでなく、剣心に関わるすべてに怒りが向かっていく。愛する姉が殺されたのに、殺したアイツ(剣心)はのうのうと生きている、楽しそうに仲間と話している、アイツが作った国で(動乱の世を終わらせた存在という意味)この国の奴らは楽しそうに生きている、俺の姉ちゃんはいないのに──と、“愛するもののいない世界”に憎しみの刃を向けていく構造です。誰もが想像し共感しうる「大切な人を失ってしまった人の感情」がこの物語の深みになっているとも言えますね。

それは間違いないですね。ただ一方で、僕の中にいる中学生の頃の自分の気持ち──難しいことなんかどうでもいいからワクワクしたい!という気持ちにもしっかり応えたい、その視点も実はものすごく重要で。その延長線上に、アクションをめちゃくちゃやったる!という気持ちがあって、それは谷垣さん率いるアクションチームと「アクションやろうぜ!」って強く共有できる部分だし、お客さんも問答無用で楽しめるアクション描写に繋がっていくんですよね。「るろうに剣心」を観た人から「ダークナイト」をやりたかったんですよね? って言われたこともありましたが、そりゃ「ダークナイト」は好きですよ、好きだけれど、ちょっと違って……「るろ剣」では「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ」をやるんだ!っていうね(笑)。盛岡にいた頃の中高生の僕が望んでいるのは、80年代の香港映画のテイストであって、「ダークナイト」のクリスチャン・ベールと「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ」のジェット・リー、どっちか選べと言われたら絶対に後者なんです。

でも当然のことですが、好きだからと言ってその映画の焼き直しをするわけにはいきませんからね。少年漫画原作、80年代の香港映画、そして僕の手掛けてきた「龍馬伝」や「ハゲタカ」などとのハイブリッド、その要素をどうやって自分なりに「るろうに剣心」に紐づけていくか。そこにたどり着くための嘘のない手掛かりは、けっきょくは自身の中にしかなくて。フィクションではない自分が生きている世界のフレームの外、世の中で起きている出来事に結びつけていくしかリアルは存在し得ないんです。

そこに着地するために──普通ならアクション俳優がやるようなアクションに俳優自身が取り組むことで、演技の延長線上にアクションがある、それが成立するわけです。抜刀斎は飛天御劔流を身につけたサムライなわけだから、佐藤健くん、その強さを体現するための努力をお願いします、ということですよね。馬に乗る、立ち回り、所作、ひとつひとつをいい加減にしないこと。でも、大河ドラマではないので所作を忠実に守る必要もない。そういう時代考証を含めたバランス感覚は、一年間大河をやってきたからこそ判断できるものでもあって。

とにかく「るろうに剣心」は少年ジャンプ原作のアクション・エンタテインメントではあるけれど、原作ファンだけでなく多くの人たちにも楽しんでもらえる映画にしたかった。いろんな発明もしてきましたね。第2回で話した「るろ剣」アクションを成立させるために、当たってもケガをしないラバー刀をチームで開発したりね。ラバー刀があるからこそ、思い切り当てに行く逆刃刀アクションが可能になる。シリーズを重ねる毎に、健くんの身体はどんどん強くなっていったし、動き自体もブラッシュアップされていきましたね。

新しい時代が訪れても、かつての武士たちは自分の剣技にこだわっていて、その技術をどこかで振るいたいと思っている人たちがたくさんいたはずなんです。この映画のなかで、剣と剣で戦う者たちはそういう人種です。いわば武士は剣を振るうことが仕事。それぞれが学んできた流派があり、自然と戦い方に個性が出る、哲学が滲み出る、剣を振るうなかにその人の個性が見えなくてはならない。だからこの映画のキャラクターたちの個性は、年表で作るのではなく、戦い方から作られている。アクションからプロフィールを作っていく、そういった試みを「るろうに剣心」は愚直に、真面目に、やっているんですね。アクション練習を通してキャラクターの戦い方を探り当て、それをヒントに芝居を作っていく。映画としてアクションが大切だから、という理由だけではなく、その時代を生きていたそういう人たちだったから、なんですよね。理由があるんです。それを言われたら、俳優たちはアクション練習を嫌だと言えないですしね。

マッケンがアクションをやったら絶対に凄いことになるのは分かっていました。1作目の健くんのアクションに観客が驚いたように、マッケンの登場でも観客にびっくりしてほしかったんですよね。だから、センセーショナルデビューを飾れるような土俵を用意するから、それまではもったいないから他では見せないでね、と一応釘を刺しておいたんですけどね(笑)。マッケン自身もそこに挑む自信があったと思います。でも、こちらが用意した「The Final」という場、縁という役、そしてアクションは、彼の想像を超えるほどのものであったようです(笑)。剣心との一騎討ちのクライマックスの撮影は、海外では少なくとも2週間はかかるでしょうね。そんなアクションをわずか5日で撮っている、本当によくやってくれました。もうね、キャストもスタッフも着火寸前、暴動寸前、緊張感のある現場でした。そのなかで「もう一回」はさすがに言いづらかったですね(笑)。

エンターテインメントとしてアウトプットする型があって、その型のベースは、すべて登場人物の感情に紐付いているべきだと思うんですね。極端に言うと、大友のカット割りではなく、登場人物たちの感情に紐付く文法があるはず。そもそも心を動かされたからその題材を撮りたいと思うわけで、その時に大事なのは、誰の気持ちになって、誰になり代わって、その物語を書こうとするのか、見ようとするのか。できる限り登場人物たちの目線に近づけていくべきなんです。とにかく僕のこだわりとしては、物語を動かしていく人物たちを大事にする、大事にし過ぎることはないんです。とは言っても、登場人物自体あくまでもフィクションなんですけどね。

そういう意味では、剣心はあの時代の見捨てられた立場のサムライを代表するキャラクターともいえます。フィクションの人物ではあるけれど、僕としては最初から実在した人物というつもりで取り組んでいます。1作目の時に剣心の「おろ?」のセリフをどうするのかはとても悩みました。そこにどう意味を持たせるか──。新しい時代になって、それまで散々人を斬ってきた彼が「おろ?」と言って世の中に対しておどけてみせる。言ってみれば、贖罪を抱えた人斬りとしての自分を偽りながら世に馴染んでいったんでしょうね。あの「おろ?」は、こわばっていた自分の心をどうにかする努力、自ら被った仮面だったと思うと、それはそれで切ないんですよね。

そうなんですよね。剣心の感情を読み解いていくのも観客にとっての楽しみだと思うので、「The Final」から「The Beginning」の順番で観ると、たしかに深くなりますよね。本来、あんなに正確な十字の傷って偶然にはできないもので、何らかの意思がないとできない傷なんです。清里(窪田正孝)によってつけられた傷がどうやって十字になるのか。剣心と巴(有村架純)、2人の共同作業であるかのようなイメージになるように、という演出プランは僕の中で最初から決めていましたね。清里がつけた傷を巴が撫でる、その巴の手に剣心が自分の手を添えるシーンと重なるように――。

「るろうに剣心」だけでなくどの作品にも言えることですが、演出で一番大事にしていることは、俳優に明確な答えを与えないことです。「よーい、スタート!」がかかってカチンコが鳴ってから、悲しみにしろ、喜びにしろ、その感情をどう表現するのか、それは俳優に託されたクリエイティブの最大の発揮しどころであって、監督が決めることではない。俳優自らその身を通して発見すべきことなんですね。もちろん、うまくいかない場合は手を変え品を変え、僕もできる範囲で助力はするけれど、それでも簡単に答えを与えてはいけない。悲しいシーンであっても「涙を流してください」「ここで泣いてください」と決めつけちゃいけない。涙を流すかどうかも含めて、俳優自身が感情を晒し体現していくべきことなんです。悲しみを表現する方法なんて、きっといくらでもあるはずですからね。

そういう演出を経験しながら、佐藤健は剣心として10年間をやりきってくれた。1作目の頃はまだ22歳で、映画の現場もそれほど知らなくて、それでも限界を越えてもう1回、さらにもう1回をやり続けて、最終章のあのレベルまでたどり着いた。本人が聞いたらどう思うのかは分からないけれど、10年という歳月のなかで佐藤健が「るろうに剣心」で見せてくれた俳優としての成長は、そのまま僕自身の監督としての大きな成果でもあるように感じているんですよね。

フォトギャラリー

関連ニュース