【挑み続ける男 大友啓史10年の歩み】第1回:弁護士志望の青年・大友啓史がNHKで「龍馬伝」を撮るまで

2021年3月31日 10:00

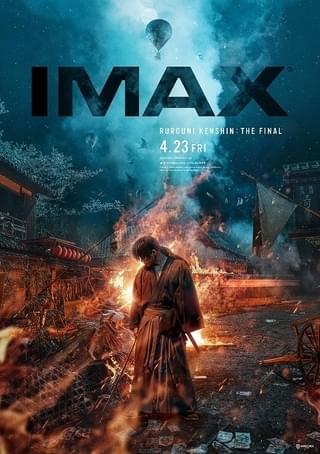

10回連載の特別企画「挑み続ける男 大友啓史10年の歩み」。映画「るろうに剣心」から始まった大友啓史の映画監督人生は10年を迎えます。節目となる10年目には「るろうに剣心」シリーズの最終章「The Final」と「The Beginning」が立て続けに公開(4月23日/6月4日)。「るろうに剣心」で始まり「るろうに剣心」で締めくくられる10年、そして11年目以降はどのような道を歩んでいくのか──。大友監督のこれまでとこれからを10回に渡って連載し、歴史を紐解いていきます。(取材・文/新谷里映、撮影/根田拓也)

弁護士になろうと思って法学部に進みましたが、小さい頃、最初に抱いた夢は野球選手でした。ずっと野球を続けたかったけれど膝に水がたまってしまって。才能もないと気づき、高校であきらめました。絵を描くのも好きで漫画家とかアニメの世界にも興味があったし、中学生の頃には野球以外にも新聞記者とかジャーナリストに憧れたことも。ちょうど全国的に校内暴力なんかが吹き荒れた頃で、社会正義について割と真面目に考えた時期があって。振り返ってみると、弁護士を目指したのはその延長上だったのかもしれないですね。

いや、そうとも言えない(笑)。親の転勤で一人暮らしを始め、高校生の頃はお酒絡みで停学になったり。野球をやめて目標が見つからず荒れていましたね。映画をたくさん観るようになったのはその頃からです。まあ、(停学中の)時間潰しですね。進路をどうするのか──弁護士になるか、それとも別の道に進むか考え、結果法学部は受かって、文学部は落ちちゃって。上京して慶応の法学部に入るわけですが、早々に自分は法律の世界には向かないかもしれない……と。

できるだけ早く司法試験を受けようと、大学1年の頃から1年半、法律の専門学校にも通いましたが、どこかのめり込めない自分がいて。例えば、判例や資料を読んでも、そこには当然当事者の名前も顔も記されていない、名前は甲・乙・丙に置き換えられる。そうすると、当時の僕には、それが現実にあったことであると、なかなか脳内変換できなかったんですね。個人の顔が想像できない、想像ができないから事件の具体が頭に入ってこない。だから判決の理由もピンとこない。自分が非論理的な人間だと気がついた。自分の適性はこっちじゃないなと。ちょうどその頃、ミニシアターがどんどん出てきて、バイトで稼いだお金で映画観るのが楽しくて。ぴあ(当時は週刊誌だった)を片手に映画館をハシゴ。そんな生活に傾倒していきました。

実は、法学部から文学部に転部して、できれば研究者として大学に残りたいと考えていました。ところが、周りが就職活動を始めるとだんだん心細くなってきて。いざ就職活動をしてみると、何よりもいろんな企業の話を聞けるのが面白くて、50社以上に足を運びましたね。大学院まで行くと想定すると、就職先は年齢制限のないマスコミ業界に絞られていきました。

NHKの面接官と意気投合したのがひとつですね。南方熊楠、ダ・ヴィンチの作品を作りたいという話や、当時NHKスペシャルで見たコントラ(中米ニカラグアの親米反政府民兵の通称)の話をしたことを覚えています。コントラを取り上げたその番組で描かれていたのは兵士の幻肢。片脚がないのに指先がかゆくて眠れない現象と、テレビ=メディアで育った自分たちの世代には、同じような感覚が育っているのではないかという考察を語りました。幻肢は目には見えないけれど痒い、映像はその逆で、目に見えているけれど実体には触れられない、(子供の頃に感じた)夜空に浮かぶ月は届きそうなのに届かないというような、ある種リアリティに対する認知の誤差が、新しい形で生じているのではないかという話で盛り上がって。

秋田放送局はパイロット局(地方局の中で自主編成で出来るだけ多くの番組制作を奨励されている局)だったこともあって、一年目の新人も即戦力。ネタを決めて、取材して、編集して……という番組制作のプロセスすべてがすごく面白かった。その時の部長に言われた、「僕らの仕事は、声にならない人の声を届ける仕事だからね」という言葉が原点になっているように思います。その言葉が自分の身体に、違和感なく染み込んでいった。目指すのはこれだという感覚がありました。

当時も今も、声の大きい人たちではなく、そうじゃない人たちと関わっていきたい、それが本音であることは間違いありません。4年間の秋田を経て東京のドラマ番組部に移ってからも、もちろん今も、心の奥底で大事にしている感覚です。大河ドラマで坂本龍馬をやりたいと思ったのも、その流れにあります。

坂本龍馬は、司馬遼太郎さんの「竜馬が行く」で超メジャーになったけど、本来歴史上の記録には何も残っていない、一人の脱藩浪人です。薩長同盟の裏書には確かに彼の名前がある、本人による手紙も残っているけれど、何か大きな業績を残したかというと、そうではない。僕は「偉人」としての龍馬ではなく、僕らの隣にいる人として、地べたを這うような生き方をして、最後は歴史の中で用済みになって抹殺された彼がどんなことをしたのか、こういう人がいたんだよというのを「龍馬伝」で描きたかった。実を言うと大河の演出にはあまり興味はなかったけれど、龍馬ならやりたいと思ったんです。

エクスキューズにしていたのは「龍馬を扱うんだからしょうがない」、でした。日本を変える覚悟で短い人生を走りきった、その龍馬をやるんだから僕らもその覚悟で臨まないとダメだ、というめちゃくちゃな論理で。大河では当然だった様々なルールを「龍馬伝だからいいんだ」ってどんどん変えていった。あの頃の自分は人生のなかで一番過激だったというか。ある親しいプロデューサーに後から聞いた話ですが、なんとかしてアイツ(大友)を止めてくれないかと言われていたそうです(笑)。

当時は世界的にも時代の変わり目で、米大統領選でバラク・オバマがアメリカ史上初のアフリカ系(黒人)の大統領になり、目に見える劇的な変化が求められる時代でもあった。大河は基本、リーダーシップ論を描くドラマなので、強いリーダーシップだけでなく、人の話にじっくり耳を傾ける姿勢を持ったリーダーという意味でも、龍馬を大河で描くにはいいタイミングでした。また、龍馬が生きた時代の変化のきっかけは「志」だけではなく「経済」。追いつめられて、圧迫されて、もうどうにもならない時に人は立ち上がる、それが革命です。明治維新にもその要素はあって、経済的な側面から坂本龍馬を描くのも面白いと思ったんです。

それもあるかもしれません。大きな組織のなかでクリエイティブを貫徹するのはなかなか大変で、「龍馬伝」は特に蛮勇をふりしぼって、覚悟をもって作った作品でした。それは言葉にしなくても映像を通して周りに伝わっていたようで、毎週放送を終えたタイミングで、「おまえ、辞める気だろ? 辞めるなよ」と、局内の知人・友人からメールが来たこともありました。ああ、そういうふうに見えるのか、そう見えるほど無茶(=挑戦)をしてしまったのか、自分は辞めるのかもしれないな……という気持ちが湧いてきて。すごく自然な流れで、局を辞めたんですよね。

大きな組織のリソースに頼るのではなく、自分が撮りたいものを、自分で環境を整え、一から作ることを経験してみたくて独立したというのもあります。年をとると人生の限られた時間が見えてくる、そんなことを「龍馬伝」が終わったときに福山(雅治)さんと話したんですよね。彼は「年に1回ツアーができたとして、あと20回ぐらいできるかな、どうかな」って。やれると思っていることができなくなる時が必ず訪れる、自分はどうだろうと考えました。コロナの期間、いただいている企画も含め、やりたい企画をリストアップしたら、87歳までかかることが分かりました(笑)。諸事情でそれも変わっていくかもしれないですが、撮りたいものを撮る、それはいろんなボタンが掛け合わさって実現する奇跡的なことです。大変な時期ですが、インプットとアウトプットをうまく両立させながら、走り続けたいと思います。

第2回は、「龍馬伝」から「るろうに剣心」へ、るろ剣でのさまざまな挑戦についてお届けします。

(C)和月伸宏/ 集英社 (C)2020 映画「るろうに剣心 最終章 The Final」製作委員会

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

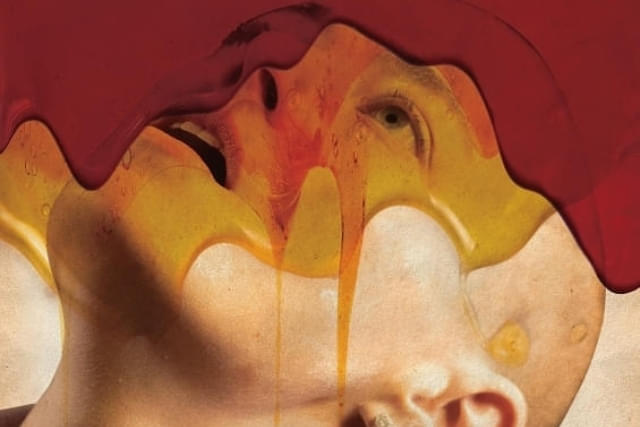

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 今、この作品にハマりにハマってます

人間ドラマとミステリーが…とんでもなく面白い!!

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 ネタバレ厳禁どんでん返し衝撃ラスト

【個人的に最も“ゾクッ”とした注目作】このゾクゾク、むしろ快感――ぜひご堪能あれ。

提供:JCOM株式会社

注目特集

注目特集 あり得ないほど“すごい映画”

【とんでもない、事件的な、想像を絶する異常さで…】これはヤバいエグいの類の言葉じゃ“追いつかない”

提供:ギャガ

注目特集

注目特集 あの“伝説の傑作”級との噂を聞きつけて…

【映画.com編集長が観に行ったら】心の底からドハマりでした…規格外の“物語”と“死闘”に唸った

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

特別企画

特別企画 アマギフ5000円が当たるX投稿キャンペーン実施中!

【最新作公開記念!】あなただけの“本作との思い出”を教えて下さい! (提供:東宝、CHIMNEY TOWN)