PERFECT DAYS : 映画評論・批評

2023年12月18日更新

2023年12月22日よりTOHOシネマズシャンテほかにてロードショー

ヴィム・ヴェンダースと役所広司の奇跡的なセッションによる完璧な結晶

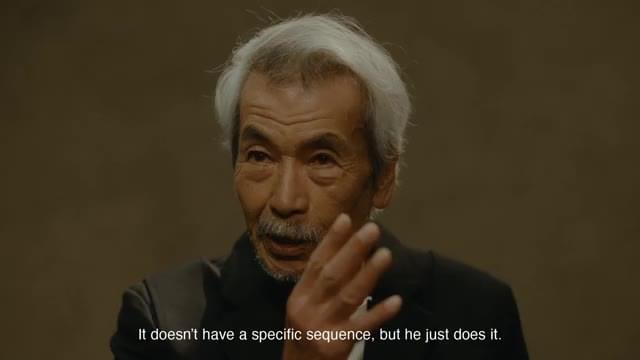

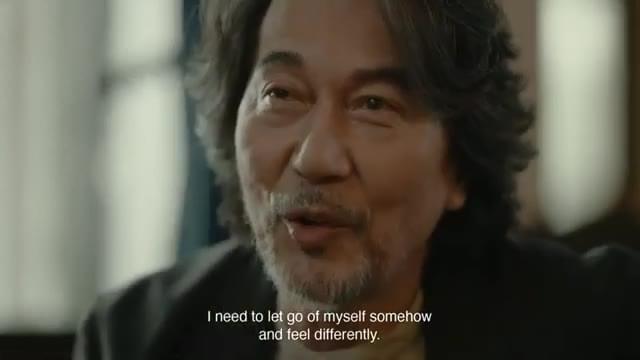

ドイツ出身の世界的巨匠であるヴィム・ヴェンダース監督と、日本を代表する俳優の役所広司がセッションする日本映画が見られる日が来ようとは、「パリ、テキサス」(1984)や「ベルリン・天使の詩」(1987)などのヴェンダース作品を筆者がVHSで鑑賞していた約30年前には思いもしなかった。しかも“フィクションの存在をドキュメントのように追う”という、ドキュメントとフィクションで映画制作を極めてきたヴェンダース監督にしか描き得ない映画。その思いに役所が期待以上に応えたのがこの「PERFECT DAYS」だ。

役所が演じるのは、東京・渋谷で公衆トイレの清掃員として働く平山。古いアパートで毎朝、近所の老女が掃除する竹ぼうきの音で目覚め、昨日と同じように支度をし、いつもと同じように静かに淡々と働く毎日が、光と影とともにドキュメントのように描かれる。この同じように見える毎日が中盤くらいまで繰り返し映し出され、見る人によってはまるでループしているようにも見えるかもしれない。だが、そんな毎日を平山が“同じ”ではなく“新しい日”として迎えていることが、毎朝アパートを出て空を見上げる役所の表情から伝わってくる。

(C)2023 MASTER MIND Ltd.

平山は寡黙な男であり、規則正しく、ルーティンをこなす。毎朝植木に水をやり、仕事を終えると銭湯に行き、居酒屋で酒を飲み、部屋では古本を読みながら寝落ちするのもその一つである。極力他人と関わらないことで“孤独”であることを忘れようとしているのかもしれないが、“孤独”=自由を享受しているようにも見える。50歳をゆうに過ぎているであろう男が、なぜアパートで一人暮らしをして、清掃員の仕事を黙々としているのか。その研ぎ澄まされたような姿は悟りに至った僧侶のようにも見える。だが、そんな彼が見ている世界、ふとした時に向ける視線の先には木々や光が溢れている。朝日、木漏れ日、夕日、街並みや公園、トイレ、運転中の車のフロントガラスなどの光の屈折や反射。ヴェンダース監督の過去作品を見ていれば、ここに過去のシーンを重ね、敬愛する小津安二郎監督作品の面影も感じ取ることができるだろう。

さらにこの映画は、自然音や日常生活から聞こえてくる音、そして劇中に流れる楽曲と、音も重要な物語要素となっている。早朝の竹ぼうきの音にはじまり、夜が明けていく時の小鳥の鳴き声、風の音、雨の日の雨音、公園の子供の声からトイレ掃除の音に至るまで、監督の繊細なこだわりが音でも積み重ねられている。冒頭のザ・アニマルズの「THE HOUSE OF THE RISING SUN」(朝日のあたる家)、表題曲とも言えるルー・リードの「PERFECT DAY」、ニーナ・シモンの「FEELING GOOD」など、平山が車中でカセットテープで聞く音楽は彼の心情を表すような選曲となっているのだ。

突然の訪問者や他人との関わりによって、平穏だった平山の日常と心情が揺らぎ始める。平山の過去はほんの少し浮き上がってくるが、今日も完璧な一日にするべく、ありのままの自分として生きようとする境地に至ったのかを想像すると、「こんなふうに生きていけたら」と思うかもしれない。ルー・リードの「PERFECT DAY」の歌詞には、新約聖書「ガラテヤ人への手紙」が引用されているという。それは「君は自分で蒔いたものを刈り取るだろう」という一節。平山のラストシーンの表情は、ヴェンダース監督と役所による奇跡的なセッションの結晶だ。

(和田隆)