首のレビュー・感想・評価

全708件中、401~420件目を表示

豪華出演陣、監督の歴史解釈も逸品

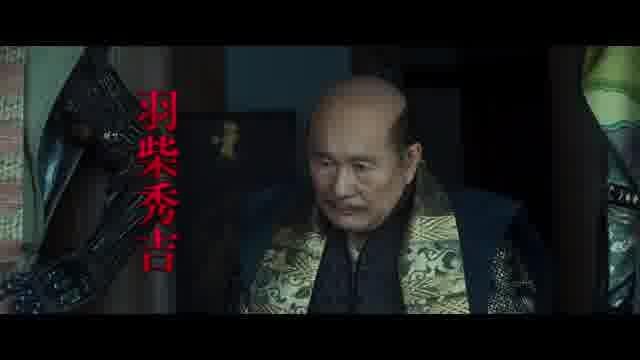

主役級の出演者ばかりの配役が豪華。タケシが秀吉?と予告ではピンとこなかった。イメージ的に秀吉は貧そな小柄なイメージだったのでちょっとタケシでは貫禄ありすぎでは?と思っていたが、観はじめたらちゃんと秀吉でした。あの品の無さ。さすがです。

冒頭から切り落とされた首から蟹が這い出てきたりと、グロさもあり、残酷な場面、村重へのおまんじゅうぐりぐりはもうキョーフ!もあり、随所にクスッと笑える場面があり、北野ワールド炸裂!

戦国時代の武将の同姓愛の説は歴史的にも実際にあったようで、織田信長と森蘭丸もそういう関係だったとする説もあったが、村重と光秀も?とかなかなか過去の作品では触れられることがなかっただろうことを描いているところがとても斬新。家康の影武者が次々と殺されていくあたりもとても面白い。

そして何より信長の首、今でも信長の死は謎だし、首はどこに?といわれ続けているが、タケシの解釈はこうなのね。弥助に切り落とされるとは、、、弥助は首をどこに持っていったのか?タケシはどう考えているんだろうか。監督の考えを知りたい。

綺麗どころが1人も出演していない。あ、失礼柴田理恵さんが出ていましたね。それでもとても豪華で、華やかであり、見応え充分。タイトル通り、最初から最後まで首が関わってくる。まさに「首」。北野武監督らしい、見応えのある素晴らしい大作であった。

タケシは小説家としてこれから進んで、もう映画を撮らないのかも、、、となんとなく感じていたので、こんな大作を撮ってくれてとても嬉しい。ビートたけしも好きだけど、北野武監督の映画ファンとしてはやはり映画を撮り続けて欲しい。

ひとつきになることが。荒川良々演じる清水が、船上で切腹するシーン、腹を切った後に「ん?あれは?」と言っていたが、何を見つけて発した言葉だったのか?

ザ北野武映画

加瀬亮さんが良かった

北野ワールド全開の歴史スペクタクル。こんなにもやりたい放題な作品が撮れる映画作家は世界でも稀だ。「アウトレイジ・ビヨンド」までは作品の質が高くて何度も見返すほどの傑作ぞろい。でもその後の「龍三と・・」と「アウトレイジ最終章」は作品として“緩くなって”しまい物足りないし、寂しかった。そしてお蔵入りの危機を越えてようやく公開された本作。予想以上に大作なのに驚く。キャストはめずらしくメジャー級を揃えて豪華。なかでも加瀬亮さんの怪演はすごかった。アウトレイジでの石原役の拡大版とも言えるが、演技に余裕と重厚さが増し、とてつもなく狡猾で残虐な信長を演じきった。その加瀬さんが登場しているシーンまでは引き締まった展開でのめり込んで観たが、そのあとから“緩くなって”しまう。それでも嫌悪感満載のおもしろさだった。いくつかのシーンは黒澤さんの「乱」を彷彿させられオマージュの意味合いもあるのだろうか。映像はいつものように美しい。それに北野監督も語っていたけど独自の歴史的観点が斬新でおもしろい。「戦国武将なんてのは悪いヤツばっかりだよ」の言葉どおりとんでもなく悪い奴らしか登場しない笑。彼らは簡単にじゃんじゃん人を殺していくがなんともおもっていない。そこが妙にリアルで怖い。先祖はあんな時代を経て自分はいまこうして生きているのだろうか、などと考えてしまう。次作はコメディーらしい、期待して待っとります。

日本最古のヒットマン、信長を火縄銃で狙撃した男! 杉谷 善住坊の名に燃えた。

霜月も半ばで紅葉の賑わい真っ盛り~ 人混みでなにより。

今日は そんな中「首」を鑑賞したよ。

まあ コレはR15+指定なんだな。

みりゃ分かったが、首をバンバン刀でハネるのね。血がどっぴゅどっぴゅ出るんで

残虐シ-ン駄目な人は ちょいとキツいかな。

信長が本能寺で命絶つまでの流れがメインだけど

観ていてこれは アウトレイジ戦国時代劇なんだなとスグ分かった。

遣ってる事 流れ話はよくにてそう。

跡目と裏切りと殺し、コレこそ疑心暗鬼 社会の連鎖ですね。

中々 クセある登場人物の設定で 楽しめましたよ。

武士のホモセクシャルシ-ンも なかなか。

大島渚監督の”御法度”を感じましたね。

曽呂利新左衛門(役:木村祐一さん)がサブメイン的な?所も

落語家の始祖とされる由縁を深く作品に絡めたかったのだと感じましたね。

その点は この時代を描く流れ切り口の角度を付けて要る所が

北野監督らしい所ではないでしょうかね。

杉谷 善住坊の名があったんで、狙撃のシーンが有ったらなと 少し期待はしました。

全体的に背景の出し方や 戦場、合戦は頑張って撮ってたなと思います。

般若の佐兵衛(役:寺島進さん)の登場シ-ンとか 火縄銃で撃っていくところは

ちょっとゾクゾクしましたね。

題名が”首”なんで 終始ネタがこうなっちゃったんでしょうね。

そこが少し残念だったかも。

しかし、昨今の時代劇としては よく考えて展開を捉えてて

十分面白かったと思います。

監督の次回作が 楽しみです。

ご興味ある方は 劇場へGO!

プロのぶっ壊れ感

北野映画が理解できる人向きなのかな?

狂ってる、所々チープ

天下とるために

利用して利用されてというのは予測できましたが、

思ったよりBLだった。

男色どうこう言ってたけど、割と多め。

命掛けてる時に『妬くぞ』には苦笑い…

BLって、どちらかが必ず女役になるものなんですかね…

苦手な私にはキツかった…

北野武っぽく、映画の初っ端からバイオレンス。

そして軽薄キャラが割と多め。

戦国時代にそうはいかないと思うけど、

北野武ならではなのかな。

明智のキャラは最後までよく分からなかった。

なんで匿ったんだろう?殺すのに。

初めは天下とる気が無かったから

殺す気はなかったということ…?

シリアスな感じはあまり無く、

結構呆気なく、人がいつの間にか死んでいたりする。

信長のバカ殿っぷりは凄かった笑

タイトル通り『首』がどんどん飛ぶ

覚悟はしていたが…

予告で見れそうな感じはしたんだが…

やっぱりグロいし、暴力シーンも容赦なく、

めっちゃ痛そうで思わず顔が歪む…

きっと凄い顔で見ていたに違いない… Σ(□`;)

人が少ないレイトショーにして良かった

配信されても、リピは無し

時代劇として面白い 北野映画としては

いわゆる北野映画の

監督自身が 俺はもう死んじゃおうかどうしようかと人生に葛藤していた時代に撮られたような

死生観や人生観が滲み出ているような映画ではありませんでした。

あくまで、監督が構想した1つの設定の中で走らせた物語としての時代劇作品です。

内容はいたってシリアスですがコント作品に近いかも知れません。

作品としては、これまでの時代劇映画のような

理路整然とした成人君主・武士道が美化されすぎた嘘っぽさは無く人間らしさがあり

百性(一般人)の考え方が前面に出ている分、当時の武士の考え方や生き方がどれほど異常だったかが浮き彫りとして見えてくるのは感心しました。

あくまで我々現代人から見ればですが

当時の武人の人生感は乱世の中でタガが全て外れていたんだろうなーと、空想に思いふけりました。

◆余談として

公開前のインタビューにて記者より

「北野映画特有の静かな残虐性や暴力は健在ですか?」という旨の問いに対して監督は

「やっぱりべトナム戦争でベトコンをあっさり殺すアメリカ兵のニュース映像が衝撃で。あれがずっと残ってるのです。」と言っていました。

検索すれば(しない方がオススメですが)

ベトナム戦争時にアメリカ兵が

まるで手慣れた作業のようにをベトナム兵やゲリラ兵を撃ち抜き殺す映像が残っています。

殺すことも殺したこともまるで気にしていないように見える姿には恐怖を覚えますが

戦争に送られてまともな神経と正気を失ったアメリカ兵も被害者の1人かも知れません。

戦国時代は人を殺せば殺すほど褒められ、出世も出来た時代

この映画に出てくる信長や武将、落武者狩りをする農民らは そういった戦国の中で生まれ育っています。

つまりは 頭がイッちゃってる 人しか生きられない時代を忠実に再現しようとしたらどうなるか というのが素晴らしいアイデアだったと感じます

とても面白かったです。

暴力が支配する世界で信に足るものは何かという問い

天下統一を掲げる織田信長は、毛利軍、武田軍、上杉軍、京都の寺社勢力と激しい戦いを繰り広げていたが、その最中、信長の家臣・荒木村重が反乱を起こし姿を消す。信長は羽柴秀吉、明智光秀ら家臣を一堂に集め、自身の跡目相続を餌に村重の捜索を命じる。秀吉の弟・秀長、軍司・黒田官兵衛の策で捕らえられた村重は光秀に引き渡されるが、光秀はなぜか村重を殺さず匿う(公式サイトより)。

謀略、裏切り、大義、金、野望、面子など、複雑に絡み合った覇権争いの中で、信に足るものは何かという問いに対して、北野監督独自の解答として提示した「偏愛(損得を超えた心)」と「首(どうしようもないほどの実体、現実)」。そして、この両者をも信じられなくなったときに始まるのが「狂気」。軽妙でありながら、壮大なスケールで描く娯楽作品です。

大森南朋と浅野忠信がビートたけしの(たぶん)アドリブに結構巻き込まれているところがおもしろい。史実から伝わる、光秀、秀吉、家康、利休の人物像がいちいち的を射ているが、中でも狂気の暴君・信長を演じた加瀬亮が素晴らしい。

正統派の歴史物を期待すると肩透かしを食らうのでお気をつけを

まず、北野武、木村祐一の2人の演技が・・・下手◯なのが気になりました。

配役に関して今のまるまると太った武なら家康の方が適役じゃない?全然サル(秀吉)に見えないよ

実際映画を見るまでは武が家康だとばかり思っていました。

最後もえっ、これで終わり?って感じな唐突な終わり方でもう少しどうにかならなかったものか

不満をつらつらと書きましたが全体的によくまとまっていてテンポもよく

見ていて時間が気になったり苦痛に感じることはありませんでした。

上の2名以外の演者の方たちの演技は最高でしたね

歴史や細かい出来事は映画なのでその辺は横に置いておいて見たほうが良いでしょう

信長が只のキチに描かれていたりするのも演出でしょうしね

期待したが…

当たりハズレのある北野作品

北野武監督の考える戦国時代劇『首』、時代をリードしてきた北野監督も御年76歳、まだまだやる気があるのはわかりますが、そろそろ円熟期に入った作品が見たかったのですが。まだまだ時代の先端でいたいようですね、この人らしいと言えばそれまでですが。

興行的に成功しない北野作品

よくいわれることなんですが。

本作もその仲間入りかな。

『ソナチネ』から始まる北野作品。

海外では、高い評価も国内では苦戦が、いままで。

ただ、北野作品の魅力は、そのカメラワーク。

キタノブルーと言われる、その色調にあったのですが。

前者に関しては、今回はあまり感じなかった。

筆者としては、北野作品は当たりハズレがあるという感覚。

それでゆくと、今回は、残念だけどハズレ。

本人は、そんなことおかまいなしなんだろうな。

自分がやりたいことをやっている感覚なのだろうか。

ゲイでない監督が描くゲイの世界。

特に、ゲイ、同性愛の世界を描いたわけではないけど。

戦国時代の武将の同性愛が、物語の重要なファクターなんですが。

その他の描写も含めて、頭の中で考えた監督のイメージで作られている感が強い。

まあ、映画作品である以上そうなんだけど。

でも、いかにもそうだろうなと納得させられる作品と、作り物感が強い作品では違う。

今回は、作り物感が強い。

戦国武将の同性愛的世界が、本当にこうだったのか。

いや、こうだったのかもしれない、もしかしたら偽物でも本物に見えてしまう

そんな感覚が、湧いてこない。

おそらく、異性愛者であろう北野監督の思う同性愛のイメージと行為。

そのあたりが、ルキノ・ヴィスコンティというゲイの監督の『ヴェニスに死す』に見られる、ゲイの描き方と違う。

時と場所が違うと言えなくもないですが。

見ていて、ああ北野監督の考える同性愛だなと。

知名度で、上映回数は多いのですが。

公開三日目、日曜の16時台の上映。

都市部、隣接する三館で同時上映ということを差し引いても。

その入は、寂しく観客は収容人数の50%もいかない。

題名も『首』というのもいまひとつ。

ロングショットで映像が、物語を語ってくる北野作品がなつかしい。

CGを駆使し、戦国時代をどこかアニメチックに描いた作品。

まあ、いろんなことやってきて、今回はこんなことやってみよう。

そんな作品なのだろうな。

次回作は、あるのだろうか。

百姓・秀吉

随分と大胆な解釈な脚本だった。

長らく時代劇がもっていた様式なるものを排除したと言ってもいいし、アンチ大河と言っても過言ではないように思う。

時代考証を無視したわけではなく、そこはしっかりと踏まえた印象がある。当時の生活レベルで出来うる事を考えるとこうなったみたいな事で、時代劇に浪漫を抱いてる人々にはゲテモノと言えなくもない。

でも、逆にマニアなんて人達にはエッジは効いてはいるものの飲みこまざるを得ない設定が溢れてた。

1番分かりやすいのは「男色」って文化だ。

あそこまでフィーチャーされる事はなく、物語を動かす要素にガッツリ絡む事もなかった。でも文献には残ってる史実でもあって、本作は正直に…いや、躊躇わずに映像化したと言えなくない。

男女間にある色恋沙汰と同様な感情に描かれてはいるものの当時の事は分からない。

そして、秀吉のキャラがまた秀逸。

どの秀吉も侍への憧れと百姓だった劣等感が根っこにあったように思うんだけど、全くない。

心根が卑しくて、欲に正直であんなに違和感があるくせに、あんなに納得してしまえる秀吉像には初めて出会った。

そんな秀吉の視点から見える武家社会は滑稽で…小舟の上で割腹するシーン等は、必ず名場面として描かれそうなものではあるが、そうならない。

侍ではない秀吉には理解が及ばない儀式なのだ。

それらを総じてキム兄は「みんなアホか…」とボヤく。

お上手だったし、ナイスなキャスティングだった。

信長は大タワケのまんまだったし。

あの信長に武士の階級制度の厳しさと憐れみを感じてしまう。主君の命は絶対なのだ。

家康の狸っぷりも素敵だったなあ。

知的だった。別に知的なる台詞があるわけではない。小林薫さんがそう思わせた。

そんな様々なパーツが「天下の覇権」に集約されていく脚本は見事だった。

武将達は皆悉く権謀術数を企み、男色という色恋までも活用する。裏切りも暗躍も普通の事で、座れる席は1つしかないのだ。

とてもじゃないが、尊敬する人に挙げられるような人物は1人もいない。

秀吉も頑張って真似しようとすんだけど、どうやら長けてはいないみたいで…冒頭の光秀に話す口調が棒読みなのはそのフリかと思えてしまう。

ところが彼は生き残るし、一時期ではあっても天下人となる。

それは多分、武士の理屈が分からなくて否定して捨てていった事が功を奏したのかと思えてならない。ある種の革命だ。単色だった社会に違う色をぶちまけた。武家であるならば考えもしない事を、平気で提案しやってのける。

ブルーオーシャンを下手くそなバタフライで溺れそうになりながらも泳ぎきったかのようだ。

そんな事を彷彿とさせる秀吉像だった。

ラストカットは首見分の際に、おそらくは光秀であろう首を蹴飛ばすカットだ。

「俺が欲しいのは光秀の首じゃなくて、光秀が死んだって証拠だ」とかなんとか。

本能寺の変の際に、光秀が灰を掘り起こしてでも見つけてこいと言った首。武士の本分が立たないのである。でも百姓である秀吉には関係ない。

結果同じ事であっても、首などいらないとブチキレるのだ。

そんな秀吉見た事ないけど、あっても不思議じゃない事のオンパレードで…誤解を恐れずに言うなら、史実と風俗と人物像を解析し、外連味を排除しリアリティを追求した作品とも言える。

中村獅童さんも良かったし、最優秀キャスティング賞なるものがあるならば、拍手喝采と共に進呈したいところである。

まぁ、なんせ価値観が違う。

「お前、ぶっ殺すぞ」が冗談でも脅しでもなく、出来てしまえるご時世なのだ。

そこら中に死体が転がっている時代で、人を殺せる道具を常にお互いが持っている時代なのだ。

狂人の集まりだと思うのは無理もないが、アレが常識で日常だった時代なのかもしれないのである。

そんな人物や状況が揶揄する事もいっぱいありそうなのだけど、敢えて難しい事は考えずに、この大胆な考察を楽しんでもいいんじゃないかと思う。

観る人を選ぶ映画

元気が出るテレビ

巨匠の作った巨匠の作品

昔、北野作品では未消化な部分が結構あって

例えばカメラワークや台詞回しなどが特徴はあってもなんとかならんか的な部分があった。

しかし流石にここまで作品を重ねてくると無駄な部分は削ぎ落とされ

必要最低限かつ充分な表現が出てくる様になり

誰もその事を指摘する人が少なくなったと言える。

やっぱり作品制作を重ねていくとこうなっていくのかなと思わざるを得なかった。

特に最近の作品では物語のプロットより

役者さんの演技の印象が残る事が多く

今回1番その点で残ったのは信長役の加瀬亮の演技かと思われる。

正直言うと加瀬亮と言う人はアウトレイジではかなりの大根だったと思う。

なんかとってつけた様な場面が多く素人臭さが目立った感じがしたが

今回は信長の狂気を余す事なく演技出来ていたと思う。

あとやっぱり凄い演技力だなと思ったのが

やり手婆役の柴田理恵の死に際の表情がスゴいと思った。

あんなに演技の上手い人だったんだと感心。

映画の出来の事を話すと

まあ元々がエンターテイメント作品なんで

景気よく首が飛んでいく。

切腹場面もあるし忍者も出てくる。

外国で受けそうなサービス画面が結構出てくる。

まあそれはいいのだけど

この映画を単純な時代劇、コメディーとして見るとちょっと違和感があり

秀吉1人が何故かあの映画で現代人が1人紛れてしまった様な感じがする。

周りでは切った張ったの殺し合いと男色に見える心の動き。

または死ぬと言う事を超越した首というものへの執着と言うか

相手が死んだかどうかと言うリアルな出来事より

そのおまけであるはずの首と言うものの事物に皆んな執着している。

ところが最後の最後にこんなものはどうだっていいんだと首を蹴飛ばす秀吉のリアリティーと言うか

現実性がなんだか妙に現代人の感覚にリンクする。

いや本当に大切なのはリアルに死んだかどうかで

首がどうとか言う問題じゃねーだろと言う最後の一言が奮っていた。

そこだけ最後に出てくるから

ハッと気がつくと言うか

現実に戻される気がする。

全体的には巨匠となった北野武の安定した作品という感じで

作り自体は文句のつけようが無いと思う。

難しい作りにはなっていないから

頭を空っぽにして楽しめる作品になってると思うけど

よく言われている様に単なるコメディーとしてみると見えなくなるものが多いかなと言う感じはする。

確かに笑える。

でもそれはおまけという感じ。

本意はそこには無いと思う。

時代劇コントに垣間見える、「首」の軽さ。

この映画、「構想30年」などと謳ってはいるが真剣に時代劇をやる気など毛頭ない。現代的な武将たちの喋り方や、秀吉らの掛け合い、志村的お歯黒ババアの登場などからもその意思が伝わる。

しかし、信長の狂気的な暴力があることによって映画全体に緊張感が走り、現代とは異なる倫理観をありありと見せつけられる。彼がいることによって、この映画は映画たり得たのだと思う。

バイオレンスコメディ!

予想通りのバイオレンスコメディドラマ。

男達の腹の探り合い。生々しい首の奪い合い。

冒頭から激しいシーンの連続…

本能寺の変からの中国大返しは秀吉の計画通り

で私個人も秀吉黒幕?と考えていたし

また曽呂利新左衛門という元祖太鼓もちなる

人物を取り上げてくれた事は良かった。

山崎の合戦。天王山。

光秀対秀吉は単純に数だけで勝ったのか?

何故光秀は(今作では登場していないが)

細川藤孝など援軍が得られなかった

のか?武運が落ちる光秀の様をもう少し描いて欲しかった。村重と光秀の仲は…もう少しスマートな関係で良かったのでは。

全708件中、401~420件目を表示