バビロンのレビュー・感想・評価

全392件中、301~320件目を表示

享楽の終わり

TC PREMIUM THEATERで鑑賞(Dolby-ATMOS・字幕)。

冒頭から中盤はまさに享楽の宴。劇伴の強烈なビートが当時の時代の空気感を鮮烈に浮かび上がらせていました。

後は栄枯盛衰の物語。トーキー映画の台頭により、サイレント映画のスターたちは時代遅れの存在になっていき…

マーゴット・ロビーの演技に魅せられました。奔放なセックス・シンボルを体当たりで演じ、その大胆さは後の破局をも連想させ、いざその瞬間の虚しさはなんともやるせない…

トビー・マグワイアも出色。ほんの少しの出番でしたが、これまでのイメージを覆すイカれ具合で、メイクや汚い歯、喋り方に至るまで、徹底された役づくりに舌を巻きました。

ハリウッド・バビロンの栄華と崩壊を叙事詩的に描いた本作の勢いは、3時間と云う長丁場を感じさせない凄まじさ。

トーキーの登場が発端になる展開は「悪魔の手毬唄」を想起させ、時代の変化が齎した悲劇がとにかく切なかったです。

しかし、時代が何度移り変わろうとも、彼らの栄光はしっかりとフィルムに焼きつけられている。その姿は作品の中に永遠に残り続け、観る者の心に夢の火を灯していく。

その中の誰かが新たな時代を担い、映画文化を形づくっているのだと、映画会社の枠を越えた名作のシーンをコラージュして見せることで示しているラストシーンが印象的でした。

こうして歴史がつくられていく…

[余談]

ラストに登場した映画が「雨に唄えば」だったのが面白いなと思いました。同作は未見ですが、確かサイレントからトーキーに移行する時期に、時代の波に乗った俳優の成功を描いたミュージカルのはず。本作とは真逆の視点から同じ時代を活写した映画を印象的に使った趣向に痺れました。

下品な演出にはうんざり。描きたいという気持ちが空回りして、場面は激しく入れ替わり、登場人物への感情移入を阻むことになってしまいました。

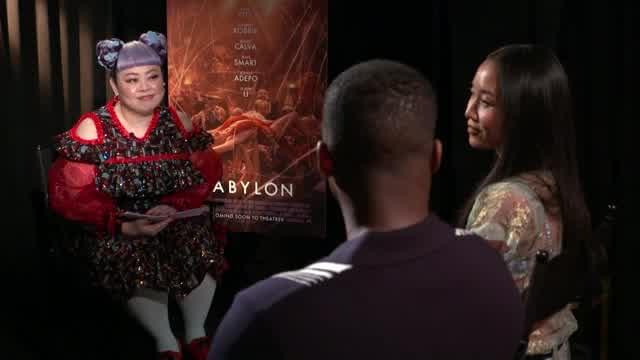

映画『バビロン』作品レビュー

ハリウッド草創期、映画作りのルールも規制も確立していなかった時代を描く物語。品行方正とはいかない登場人物たちの振る舞いに、眉をひそめる向きも多いことでしょうが、映画の青春時代を表現するためにはリミッターを外し、はじける必要があったのだと思います。

とにかく何もかもが過剰の作品です。登場人物たちの愛や夢、野心も、制作者たちの情熱も。ここまでする必要があるのでしょうか!と思ってしまいます。「セッション」「ラ・ラ・ランド」を手がけたデイミアン・チャゼル監督の才気が発揮された本作。カメラも自由に動き回り、安定しません。心の内にある衝動を抑えきれないようでした。

そのため描きたいという気持ちが空回りして、場面は激しく入れ替わり、登場人物への感情移入を阻むことになってしまいました。多幸感あふれる「ラ・ラ・ランド」」のような偶然知り合った男と女の出会いと別れを期待するムキには、とんだ肩透かしを食らうことでしょう。

けたたましいファンファーレとともに豪奢と退廃をきわめたパーティーが開幕します。ときは1920年代、ハリウッドはサイレント映画の時代でした。栄華の絶頂にあるサイレント映画期のハリウッドの大立者宅で開くパーティー派手なパーティーから物語は始まります。そこには夜空に輝く大スターから新人の星屑まで、果ては象すらやってくるのです。🐘パゥぅぅ~(^^ゞ

そのパーティーに象を運んできたマニー(ディエゴ・カルバ)は新人女優ネリー(マーゴット・ロビー)と運命の出会いを果たします。マニーは映画界入りの夢に向けて奮闘し、パーティーに来ていた大スターのジャック(ブラッド・ピット)下で働き始めることになります。またネリーは女優デビューに向けた成功のきっかけをつかむのです。

しかし、ハリウッドは大きな変革期を迎えつつありました……。

ド派手なパーティーシーンは誘惑と堕落に満ち、道徳が乱れた罪深き都市バビロンは、ハリウッドを象徴しています。繁栄したものはやがて廃れ、映画がサイレントからトーキーへ変革を遂げる中、ジャックら3人の運命が変わっていく様が悲しかったです。

といわけで、パーティーの場面が凄く強烈です。酒にドラッグ、さらにセックス、常識に背を向けたどんちゃん騒ぎが展開するのです。感覚をマヒさせる饗宴は露悪的で、最初から暴走気味に描かれます。

ジャックは二日酔いで撮影に臨みます。現場は混乱の極みですが、奇跡のような瞬間が訪れるのです。沈みゆく太陽の光の残滓をつかもうとするカットは荘厳で、美しかったです。アウトサイダーたちが集まり、すべての情熱を映画にぶつけます。熱狂的な音楽がグループ感に拍車を掛け、観客を物語の渦に巻き込んでいくのでした。

トーキーの時代になると一転、物語はトーンとテンポを変え、取り澄ましたお偉方が登場します。「音」を武器にしたトランペッターがいて、マニーがプロデューサーとして頭角を現す一方で、成功にしがみつこうとするネリーは、麻薬に手を出し、周囲に毒を放つなど荒れていきます。落ち目のスター、ジャックの場合、もっと深刻でした。時代に取り残される物悲しさ、そして誇りを表現したピットの演技が見事でした。

下品な演出にはうんざりしましたが、音楽やファッションのきらめきは見事。スターが放つ光と影、成功を夢見るネリイのような若者を消費する大衆の残酷さは今も変わらず、ハリウッドを彩っているはずです。

そんなサウンド映画への移行期を舞台にした夢と幻滅の一大ロマンを描いた本作ですが、弱冠38歳のチャゼル監督がこの時代を経験しているわけではありません。すべては教科書を繰って勉強した結果だといえそうです。本作のテキストとなったのは、ミュージカル映画「雨に唄えば」。そしてケネス・アンガーによる書籍「ハリウッド・バビロン」だそうです。サイレント映画の黄金時代への限りない憧憬から書かれたハリウッド裏面記を、チャゼル監督は歴史として語ろうとするのです。

ケネス・アンガーは、黄金期ハリウッドで秘されたゴシップをこれでもかと暴露してみせます。しかし、それはもちろん無声映画の壮大なる輝き、映画草創期の神々への崇敬があってこその行為なのです。チャゼル監督にその心があるでしょうか? 残念ながら象の糞から映画を始めずにはいられないチャゼル監督には、涜神(神を冒涜すること)はできても神殿を建てることはできない、と言わざるを得ません。

最後に、映画で大事なものは、観客の存在です。ジャックは、何番目かの妻である舞台女優が唱える高等な芸術論に反発します。そしてチャゼル監督は、スクリーンに相対するこちら側、物語に夢中になる観客たちの顔を映し出しました。映画は喜びだ!そして自由であり、制限はなく、どこまでも飛んでいけるのだ!映画『エンドロールのつづき』のラストにも通じる、若き天才監督の力強い宣言でした。映画愛を強く感じたラストでした。

至極のブラックユーモア

「ラ・ラ・ランド」「ファーストマン」のデイミアン・チャゼルの新作。「狂乱の20年代」と呼ばれ、アメリカの文化・芸術が大きく花開き、映画が一大産業に成長した時代のハリウッドを舞台に、サイレントからトーキーへと移り変わる映画業界を描いた作品。

大物俳優、新人女優、新人スタッフ、ジャズトランペッターの4人のメインキャストのエピソードを通してハリウッドの栄枯盛衰を物語るのですが、それぞれのエピソードのブラックユーモアがほんとに面白い。

舞台は「古き良きアメリカ」なのですが、決して当時を懐かしむような話ではなく、メッセージ性が強い映画ですね。「映画は何のため、誰のために作るのか」「時代の変化には抗えない」「ポリコレ、ホワイト化」。1920年代を舞台としながら、現代に通じる価値観の変化を訴える作品です。

感じたのは、クリエイターは時代の流れに逆らったり、適応するなんて出来ない。一度スポットライトを浴びてしまえば、捨てられるか、去るかしか選択肢はない。ただ、一つ確実に言えるのは、作品は残る、ということだけ。クリエイターはそれで良いが我々はどうすべきか?考えさせられます。

すごく面白いです。ただ、とても悪趣味な表現なので「観る人を選ぶ」かも。ほんとに卑猥で、グロくて、不条理な笑いなので、腹を抱えながら笑うか、終始不愉快になるか、です。しかも3時間近い作品なのでね〜、同伴者は慎重にお選びください。

駄作。3時間超えの長編、時間の無駄。

前半のノリで、後半も突き進んでいれば…

「マーゴット・ロビーいい」

プギーナイツ

クレイジー

破天荒でお下劣、でもとても魅力的

破天荒な女性が魅力的に見えるってのは一種の病気なんだろうか。パーティ会場で楽しそうに振る舞うネリーに魅せられてしまうマニーの気持ちがわかってしまった。それくらいマーゴット・ロビー演じるネリーは魅力的だった。自分のこの感覚はヤバいのかなと心配になるほど。

でも個人的にはこの映画の見どころは撮影シーンだと思う。実際にそうだったんだろうけど、生で楽器を演奏する人たちがいるなんて!しかも考えてみたらサイレント映画じゃないか。なんという贅沢な作り方。それに考えられないトラブルが普通に起こるのも時代を感じるところ。カメラが壊れて急遽借りに行ってなんとか撮影するシーンも面白かった。ジャックとネリーがそれぞれ出演する映画で演技するシーンもいい。テンポがよくて若干ミュージカル的な雰囲気を感じた。

映画愛を感じる映画はいくつか観てきたが、こんなアプローチもあるんだな。糞尿ゲロセックス、たしかにお下劣なシーンもたくさんある。でも、当時の映画業界の大きなうねりみたいなものを感じる物語として楽しむことができた。考えてみると、群像劇の形だった。それも飽きずに楽しめた要因かもしれない。

This Is THE HOLLYWOOD Movie

まずマーゴット・ロビー、ブラッド・ピット、ディエゴ・カルバなどの俳優陣の演技力はとても素晴らしく感銘を覚えた。

HOLLYWOODの映画歴史や映画そのものに対する愛情も感じられたが、敢えて下品で赤裸々なな表現を強調する場面も多くあって私は殆ど拷問に感じるほどこの映画を観て強い苦痛を感じた。

映画というのは当時の演劇ななどとくらべても確かに上品な芸術ではなく大衆向けのお気楽なエンタテインメントだというのはわかるが、ヒロインの性格と同じように監督自身この映画を自虐的に自ら貶めるような表現をしているとも思えた。

無声映画の時代からの当時のハリウッド映画界は狂気じみた熱気と時代の波に乗った勢いがあり、やる気次第でどんな境遇のも人間でものし上がっていける未開拓の希望と、ギャングたちが映画界と繋がっている暗黒面を併せ持つ混沌とした業界の様相を赤裸々に描いた問題作といえる。

けれども鑑賞中と後は酷く気分の悪さを覚えたので他の映画を見ればよかったという後悔に苛まれた。

というのが正直な感想。

オチの既視感

“盛者必衰”の様式美を守った悲劇

「バビロン」(原題:Babylon)。

いやー3時間9分。圧倒的な物量投入で飽きさせないところは見事というしかない。作品の評価には賛否両論あるけれど、お金かかってます。

『ラ・ラ・ランド』では、映画の”テクニカラー”時代をオマージュしていた。本作でデイミアン・チャゼル監督は、”無声映画からトーキー映画”時代を舞台にしている。映画愛好家のための大河ドラマPART2とでもいうべきか。

ネタ的には『アーティスト』(2011年)の焼き直し部分もあり、下品なシーンを笑えない人にとって、ひどくガッカリさせられることは間違いない。クールな悲愴感があった『アーティスト』とは大きく異なる。

本作のいいところは、栄華を極める支配者が転落していく「悲劇」のフォーマットに忠実なところ。“盛者必衰”の様式美を守っているところがうつくしい。「平家物語」である。

いつの時代も自信過剰なトップは反吐が出るほど下品で、序盤でそれを強調しながら、後半の転落とのコントラストをつける。一方で、多くの悲劇作品がそうであるように、人間の愚かさが浮き彫りになるサマは「喜劇」とうらはらだったりする。見方によっては笑いが絶えないコメディでもある。

ストーリーは、夢を抱いてハリウッドへやって来たメキシコ青年マニーと、彼と意気投合した田舎出の女優ネリーのロマンスを軸に、無声映画の大スター・ジャックとの出会いにより大きく動かされる2人の運命を描く。もちろんネリーはスターの階段を駆け上がっていくわけだが、やがて、トーキー映画の革命の波が業界に押し寄せてジャックとともに没落していく。

ある意味で、昔の人気俳優=ブラッド・ピットと、新進気鋭の女優=マーゴット・ロビーというキャスティングは皮肉っぽい。いま一度、俳優業に力を入れはじめたばかりのブラピの実力は間違いないが、なにも悪いところはないのにその演技に苦笑してしまう…。

音楽は間違いない。すでにゴールデングローブ賞の最優秀作曲賞を受賞しているジャスティン・ハーウィッツの音楽はキャッチーさは、耳に強烈に残る。『ラ・ラ・ランド』と同様だ。

それにしても最近、3時間級の映画多くない? 『RRR』(179分)、『アバター ウェイ・オブ・ウォーター』(192分)、『レジェンド&バタフライ』(168分)、『バビロン』(185分)…。インターミッション(休憩)入れるべきかはどうかは別として、映画が終わってから時計を見てギョッとしてしまう。

(2023/2/10/ユナイテッドシネマ豊洲/Screen8/G-12/シネスコ/字幕:松浦美奈)

映画と名の付くものなら

デイミアン・チャゼルの映画愛炸裂映画。

昔の下衆でなんでもありなハリウッドも、そこで生き一瞬スポットライトを浴びるマイノリティも、儲かる産業になった途端に涌いて出るお上品な連中も、スターたちの栄枯盛衰も、レイダースも、アバターだって、映画と名の付くものならなんでも好きなんじゃ〜!という吐露。舞台なんぞというお上品なのよりも下世話で大衆的な映画の方がず〜っと好きなんじゃ〜、と…

吐露といえば、吐瀉まで見事だったマーゴット・ロビーと愁いを湛えたブラピは流石であった…

この二人が出ており、映画愛という意味で同じテーマのタランティーノ作とは比較されやすいだろうな〜とは思うが、出来はタランティーノ作の方が良いかとは思うけど、個人的にはこっちの方が好きかな、混沌としてて…ww

いずれにしても、下世話で絢爛豪華な一大絵巻は、劇場で観るしかないですよ。

ただ、トビー・マグワイアのくだりが何故あんななのかはちょっと飲み込み辛かった。こっちは「ナイトメア・アリー」的な…

あと、1920年代にあんな風にコークを吸引する方法がもうあったのかは多少疑問…

WBが配給すれば、権利問題は解決したのか?

まばゆい光ほど影が暗い。繁栄と背徳の都ハリウッド

1926年。サイレントの全盛期が終わろうとしているハリウッド。そのきらめきに引き寄せられる蛾のようにあるパーティーに入り込んだマニー(ディエゴ・ガレバ)は女優志望のネリー(マーゴット・ロビー)と出会う。マニーは子供の頃観た映画が忘れられず、映画界で仕事がしたかった。そこには大スターのジャック(ブラッド・ピット)もいて、二人はそれぞれチャンスをつかむが・・・

しょっぱなから盛大な乱痴気騒ぎに度肝を抜かれます。ゴージャスで音楽の使い方が効果的で、テンポが良いです。

活気に満ちた現場も、当時の強引な撮影方法も面白く、初期のトーキーならではの苦労も興味深かったです。そして時代の変化に付いて行けずに振り落とされていく人間の悲しさ。

ストーリーは面白く、長尺を退屈せずに観られましたが、こんなに下品にしなければ傑作だったのに。

夢見る若者が映画界に使い捨てられる話ですが、本作も俳優を大量消費していて、そこが不快でした。

最初のパーティーはほぼ乱交パーティー。そんな事もあったのかもしれないけど、人数があまりに多すぎて、俳優はちゃんと映してももらえないのにこんな事をさせられるのかという気持ちになりました。

マフィアの巣窟はおぞましすぎました。汚物シーンも1、2回なら、インパクト大で面白いんですけどね。

色があふれるシーンはどぎつく感じましたが、今や映画の技術はどんどん向上して、画質、音質、臨場感を追求する時代になったという事でしょうか。昭和生まれの私は振り落とされそうですが、進化は止めてはいけない、進歩しつつ良いものを目指す、というメッセージとも取れました。

酒池肉林の大騒ぎ

ハリウッドが無声映画で一気に栄えて 浮かれて騒いで乱チキ騒ぎで狂乱する場面を 音楽とカメラのスピーディな動きで暴走列車のごとく見せていく前半と

トーキー映画と呼ばれる音のある映画が流行って

時代遅れになってどんどん衰退していく様を見せるんですが

動の前半 静の後半で2部構成になっているかのように別物感あります

時代考証が正確で 無声映画を撮ってる時のセットや雑な環境で平気で人が死んだり 今じゃ考えられないような事が当たり前だったのも描いているのは面白いです

あとブラピはスーパースターでいつも泥酔しながら撮影している役なんだが時代が変わり人気も無くなって悲しい末路になるのを受け入れる役なんだけど ブラピ自体が実際酒に溺れてアンジェとの子供と会えない環境だったり 役と本人の状況が被っていて笑えない部分もあるんだけど トムクルーズのように俺はまだまだ現役だあーって言うのとは違って ブラピは最後は受け入れて最後を迎える演技がめちゃくちゃよくて 後ろ姿をみてるだけで哀愁漂っていて泣けて来ます!

マーゴットロビーの役も 人に気に入られる能力と 直ぐに泣ける体質なのがウケて一気に登り詰める女優なんだけど これが実際に居た女優さんで小さい頃に家庭環境が悪すぎてその時の事を思い出したらいくらでも泣けるといったバックボーンがあるんだけど映画では描かれては居なかったです!

あと 予告を見たら明るくて楽しいエンタメ作品だと思うけど実際下品でグロくて ウンコ オシッコ ゲロな上にクスリやって乱行騒ぎってのが描かれているから

嫌いな人が一定数居るのはしょうがないと思います

更に前半は情報量が異常に多い映像が多発するから

よく見ないと見落とすような小ネタだらけなので

繰り返し見たくなる中毒性はあるとおもいます

あとこの監督ってクリストファーノーランと一緒で

客の評価が作品を大好きが大嫌いかの2択なイメージあって

どちらにしても極端に評価が分かれる監督だとは思います

下品で何でもアリだったハリウッドを正確に描いていて 時代の移り変わりを見せてくれる作品で映画好きならイケるとは思います。

チャゼルの映画愛に魅せられる

こんな下品な映画、久々に見たわ!

序盤のパーティシーンとか最高かよ!

このご時世なかなか感じられないエキサイトさ

マーゴットロビーにしか出来ない役柄だとは思ったけど

もうああいう役ばかりで、なんだかなぁ

malegazeからは解放されないのね

とはいえ、レディフェイとのケミストリーは

良かったなと思いつつ……。

個人的には監督とのペアも凄い好きだった

あのガムのシーンね!!!!ああいうのね!!

あと、キャリーマリガンとの対談で本人が言ってたけど、

マーゴットは実際にああいう涙の流し方できるらしい

訓練したんだそう。本当にすげえ役者だわ……

ラストも映画好きを黙らせるような閉じ方で、

なんだか終盤でトビーマグワイア出てきたり

グダグダしたりしたけど、あれ以外ないよね

ジャック・コンラッドの人生の終わらせ方も

感慨深かったし、ネリー・ラロイの死も

新聞の訃報だけで終わってたのが妙にリアルに感じた

あと何と言ってもシドニー・パーマーね!?

あの侮辱される屈辱は堪らないよ、涙が出たよ。

あれ以上の冒涜ある??

それでも真摯に演奏する姿に痺れた

入館証返すシーンも格好良かったし、

彼が最終的に流れ着く居場所も、そうだよなとなった

どのシーンも人も衣装も風景も美しく楽しかった

何シーンかもういっかい見直したいんよな

汚いシーンが多いので飲食はお勧めしません…

昔のハリウッドを舞台にした映画って、すでにいっぱいありますね。

もしこれが最初の一本目であれば、まあそこそこ楽しめるのかも。

でも、そうでなければ…。長いですねー。だらだらしてますねー。

各キャラの背景を深堀りする事もなく、俯瞰で見せられてる感じなので、

誰かに没入する事もなく。素通りしていく、流れるままの風景。

そして「ニュー・シネマ・パラダイス」みたいな終わりで「へ??」

そもそもなぜマヌエルは家族と疎遠になってハリウッドで一旗あげようとしたのか。

そして去った後に何があったのか。そういう部分の描写も説明もゼロなので、

監督の映画愛だけが伝わってきました。

「この役のモデルは、一体誰だろう〜!?」て好奇心も、時代が古すぎて湧いてきませんでした。

あとIMAXで見る意味なかったかも??スクリーン上下、余ったままでしたが…。

全392件中、301~320件目を表示