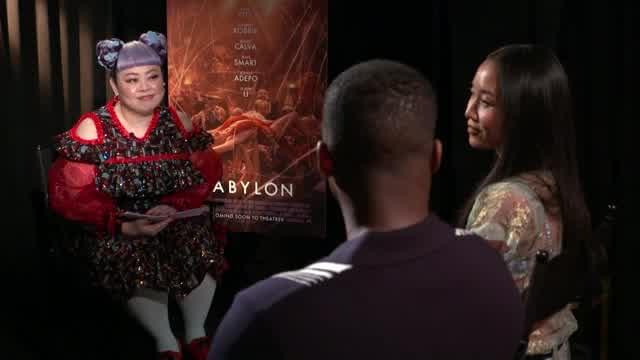

「無声映画時代の感動のないラ・ラ・ランド」バビロン 屠殺100%さんの映画レビュー(感想・評価)

無声映画時代の感動のないラ・ラ・ランド

かつてメインストリームだったが、時代の移り変わりによって滅びゆく文化。

ときに、政治権力によってそれがなされる。ドイツ表現主義はナチスによって亡きものにされた。もっとあの文化が続いていたら世の中どうなっていただろう?とその時代に生きていたわけでもない人間が、想像力を働かせて懐古趣味に浸る。

ときに、テクノロジーによってそれがなされる。ビデオテープは、デジタルディスクに、フィルムはデジタル画像にとってかわられた。

デミアン・チャゼル監督は、彼自身がその時代を生きていたわけではないが、想像上の懐古を売りにしたともいえる『ラ・ラ・ランド』で、自身の好きな音楽ジャンルであり、かつては、世界的に隆盛を誇ったジャズにむけられた。愛するジャズミュージックに対しての哀愁とジャズミュージシャンのキャリアの混乱と衰退、キャリアが落ち目になるとともに、粋の良かった時代の熱い恋愛のアゲアゲ感から、その後のしょぼくれで恋愛もフェードアウト。ジャズと恋愛の切ない収束が感動を誘った。

『バビロン』では、無声映画時代に対して懐古趣味を炸裂させたが、『ラ・ラ・ランド』のように切ないラブストーリーというフォームが存在していないので、観客のだれもが誘われる、ある意味わかりやすい感動を与えくれることはなく、何に感動したらいいのかよく分からなかった。

ブラピもマーゴット・ロビーも、乱痴気騒ぎをしていてクレイジーな人たちだという印象を押し出しているが、無声映画時代のクレイジーな人間たちは、ただのバカな存在として、冷たく描かれている気がして、愛すべき存在たちだったという描かれ方ではない。だから、彼らが時代の流れで、無声映画からトーキ映画の時代に変わった際、声がダサいという変な理由で人知れず追い込まれ苦しい思いをしていた可哀想な存在であることもサラッとしか描かれなかった。だから、涙を誘うような感動もないし、その時代が良かったのか悪かったのかもわからないし、ましてやデミアン監督の特徴である想像上の懐古趣味による哀愁を感じることはできなかった。

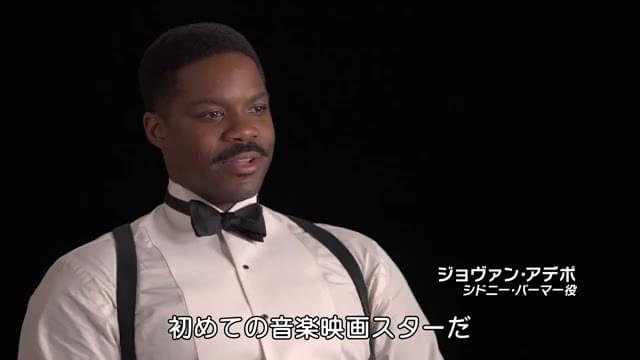

チャゼル監督自身だと思われるマニーは、映画業界に小間使から出入りし、キャリアをスタート。たくさんブルシットジョブをさせられて、最初はいい思いをさせてもらえなかったが、あるとき、これまた「ジャズ」のトランペッターのミュージックフィルム(最初期のMTVともいえる)を監督兼プロデュースすることでそこそこ成功する。しかし、出世への意欲を感じさせたり、映画業界にいることの熱意や愛情を誘う演出がこれっぽっちもなく、いつの間にか、出世している。いつの間にか、アカデミー賞をとってしまった自身を戯画化しているかのようだ。

そして、ミュージックフィルムなら音楽映画としての可能性が十分あり、頑張れば生き残れるはずなのに、なぜか無声映画時代の終わりとともに彼は映画業界を去る。なぜなら、彼は映画業界の乱痴気騒ぎパーティに出入りしたはじめの日に出会った、マーゴット・ロビーを理由もなく愛していたから、彼女が落ち目になるとともに後追って自身も去ったのだった。つまり、彼は映画が好きで映画業界にいたかったのではなく、見方によっては、乱痴気騒ぎの業界パーティでイケてるオネエチャンとの出会いを求め、そのオネエチャンとの恋愛を選択した、やりたいことはオネエチャンとの恋愛だった、というチャラ男で、つまらない人間のようにみえる。

彼が歳をとり、ハリウッドを訪れて映画館で声も音楽も入った、当時最新の、今でいう「映画」をみる。それを見てボロボロ泣くのだが、明らかにマーゴット・ロビーが今でも好きだということを懐かしんで泣いている。彼が愛したのは、無声映画時代のハリウッドではなく、マーゴ。正直、個人の恋愛ごとき勝手にやってくれればいい話である。

無声映画時代を懐かしみ敬意を表するために彼は泣いていたのではない。なぜあの時代に存在しないスピルバーグやキャメロンの超大作、大コケした『トロン』のような映画がフラッシュバックするのか?彼がいた会社の名前、シネスコープは、画角を意味するが、ワイド画角への進化をみせた『ベン・ハー』が出てくるし、『トロン』からのCG技術の進歩を感じさせる『ジュラシック・パーク』、『ターミネーター2』、『マトリックス』、『アバター』。SFXからVFXへの進化の過程の歴史から引っ張ってきた映画群の数々。映画史とは、無声映画時代から連綿と続く映像技術、特殊技術の進化のことだといわんばかりのアホな映画史の単純化。なんだこのいきなりのZ級の演出は?映画とはつまり、進歩的な技術を使ったスペクタクル超大作であるという見方は映画はアホであると言っているようにみえる。彼はアホな映画業界の未来を観たのか?

無声映画時代を生きた人間が、映画館で未来の『アバター』を観て泣くわけがない。無声映画時代へのノスタルジーによって泣くべきなのだ。無声映画時代を生きた人たちは出てこない。かつて活躍した人にはフォーカスされず、技術の進歩にフォーカスされる人間味のなさ。それが一番悲しい。彼らの印象は、冒頭から延々と続くバカ騒ぎでありそれが『バビロン』。

彼らをバカだとして笑いものにするコメディを作りたかったのだとしたら、全く笑えない。彼らの存在、活躍があったからこその、今の輝かしい映画産業があるのだから。