エゴイストのレビュー・感想・評価

全274件中、81~100件目を表示

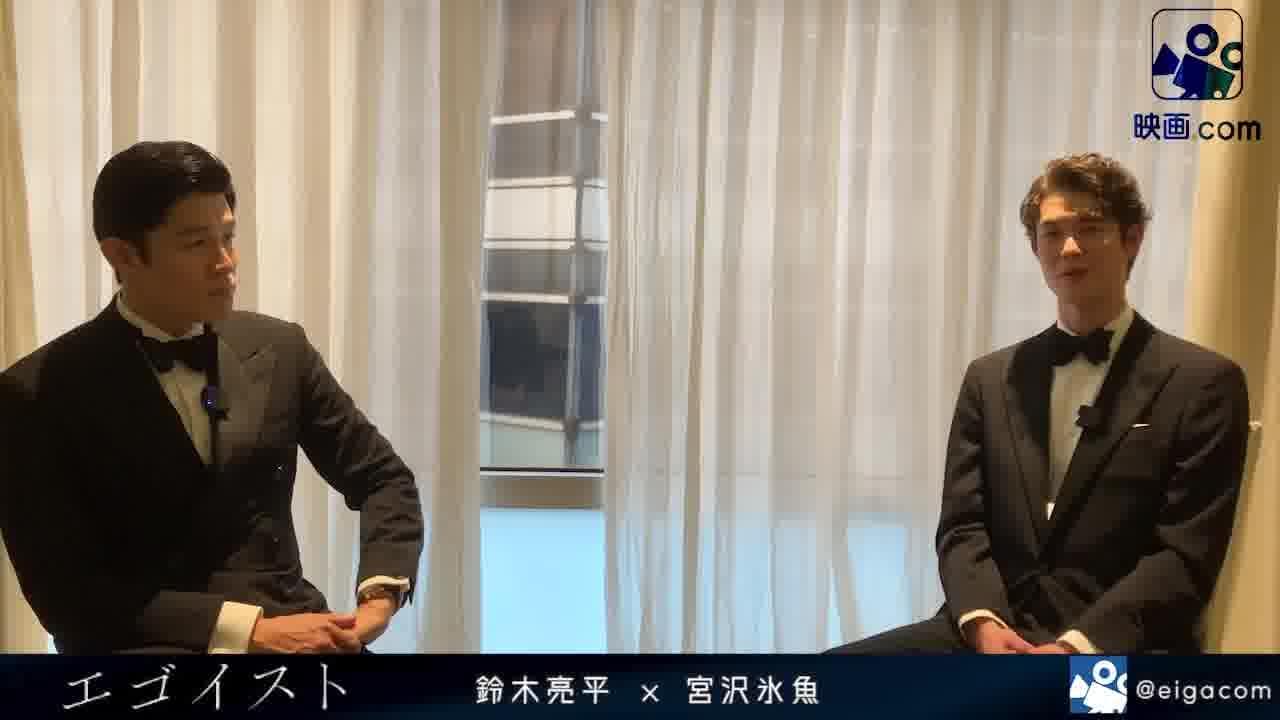

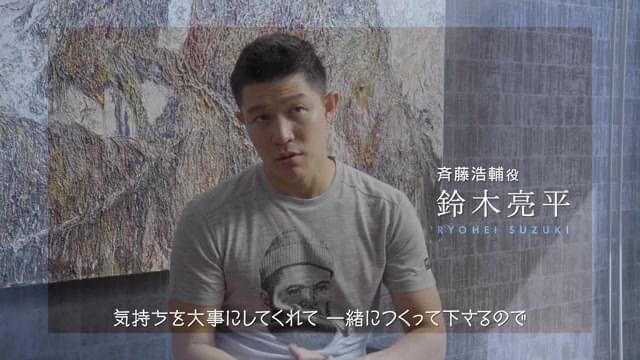

鈴木亮平スゴイ!!!

最近の映画は急にフッと終わるのが流行っているのか?

そしてタイトルがさりげなく映し出され、、、

その演出が好きじゃないので★-0.5にしました。

しかし鈴木亮平さんの演技スゴイ!!!

細かい所作まで行き渡っていて圧倒されました。

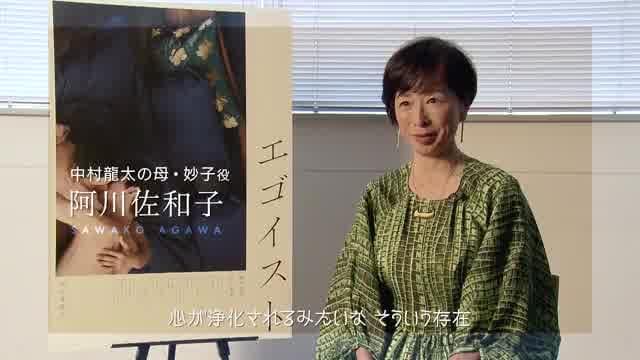

じつは役者としての阿川佐和子さんを初めて観たのですが

自然な演技でとてもよかったです。

宮沢 氷魚さんもキレイで儚くて素敵でした。

終始ドキュメンタリーを観ているような感覚で

世界に入り込んでしまいました。

「田端のChupki(チュプキ) TABATAで」

社会的に強いゲイの目線から見ることでぼやけてしまう切実さ

ゲイである自分からすると、製作陣側が用意周到に批判される芽を潰していった感動ポルノというのが率直な感想です。

ゲイの中でも社会的な立場がかなり強い人を物語の主軸に置いたことで、役者のファンやこういった関係性が好きなヘテロ側の人達がこの切実な問題を孕んだ物語をただの「悲しい物語」として消費しやすくしてしまっていると感じました。もちろん、当事者を演じた役者さんが役作りを徹底しているのは理解しています。しかし、当事者の自伝が原作ということを免罪符にこれ以上ヘテロ側の社会システムに対してなんの批評性も生み出さず、ただただ社会的な立場が弱いゲイが死ぬ物語やほっこり日常系BLドラマを生み出し続ける意味とはなんなのでしょうか。

今、沢山存在している中流かそれ以下の生活を送っている中年以上のセクシャルマイノリティの人は今どんな状況に立たされているのか、どんな不安を抱えながら毎日生きているのか、現状の社会システムそのものになにか批評的なスタンスを示さない作品ならばせめてまず龍太みたいな立場の人にフォーカスを当てた物語を作ってほしかった。

涙がとまりませんでした

鈴木亮平さんと宮沢氷魚さんの大ファンで期待大で映画を観ました。

どちらもイケメンさんですね。

私も昔お付き合いした、年下の彼氏との恋愛と少し重なるところがあって途中から涙がとまりませんでした🥲

お互い恋愛が辛くなるくらい好きになることや、お互い好きでも会えなくなることの辛さ、好きな人をずっと好きでい続ける主人公の気持ちとか、切なさがとても伝わってきて素晴らしい演技だったと思います。

最初はちょっと高飛車で自意識高い系のオネエ役とかも大袈裟過ぎるくらい鈴木亮平さんの演技が素敵でした。

宮沢氷魚さんも普通にいそうなイケメンな若いゲイ役、エッチの演技、売り専の演技もリアルで素晴らかったです。

阿川さんや柄本さんやゲイの友達役の方達も自然体の演技で最後までハマってしまいました。

皆さんの演技、人を好きになることの素晴らしさ、切なさとか伝わってくる素晴らしい内容だったと思います。

当事者の感想

単なる同性愛の作品ではなく、愛をテーマにした良い作品でした。与える...

愛はたぶん身勝手…

ドキュメンタリーを見てるのかな…て、錯覚するくらい、全てのシーンがリアルで、台本がある物語だと言うこと忘れてしまいそうだった。

それだけ役者さんたちの演技力がもの凄かった。

この愛は身勝手ですか…

て、考え出したら、

はい、身勝手です。

にしか辿り着かない気がする…

愛は身勝手なんです、エゴなんです、と認めてしまっていいんじゃないかな。

「受け取る側が愛だと感じたら、それは愛なんです。」

て、龍太のお母さん言うてたし、それでいいと思う。

先に原作を読みました。

原作も映画もどっちも胸に刺さりました。

浩輔と中村親子がもっとたくさんの時間、幸せに過ごせたらよかったのに…

大きな愛(男でも女でも、親でも、関係なく)

ゲイカップルの愛を描いているようで、本当は人間の大きな愛を

描いた映画でした。

鈴木亮平の芯の強さ、ふところの深さを思い知らされた。

そして宮沢氷魚のピュアな透明感と優しさにも感動した。

手持ちカメラの映像がとても多くて、接写すると心の奥底まで、

掬い取るようなレンズでした。

ちょっと酔いそうだったけれど・・・そこがまた夢見心地を誘う。

2人の濡れ場はかなり情熱的で、激しかった。

愛し合って、龍太(宮沢氷魚)が帰った後で、浩輔(鈴木亮平)が歌う、

メロディと歌詞がすっごい沁みた!!

(ちあきなおみの「夜へ急ぐ人」って歌だそうなのですが、)

(浩輔のそれまでの夜の孤独と闇と傷を、

(癒す時間が、龍太・・なんだなと、)

浩輔と龍太が、愛し合う2人がもし日本で法律的に結婚出来ていたら、

龍太の命も救えたかも知れない。

法律の傘の下、法的に守られていたら、龍太は浩輔のお金を

当然の権利として受け取れた。

一緒に暮らして栄養ある食事も清潔な住まいもそして十分な

睡眠も取れたと思う。

そして日本がもっともっと福祉の厚い国なら、

龍太は高校を中退せずに通えたし、

母親も早期治療が受けられた筈です。

だから浩輔はエゴイストなんかではない。

心底優しい人です。

母親に対する心遣い・・・常に龍太の後ろにいる母親を思い遣る。

この映画で驚いたのは終盤は龍太の母・妙子(阿川佐和子)の比重が

とても重いこと。

病の重い母親の世話をして浩輔は献身的に支える。

実の母親を12歳で亡くした浩輔には妙子は母親の分身・身代わりです。

ここでも龍太と浩輔が結婚していたら?!

と、強く感じました。

そうしたら何の気兼ねもなく妙子は浩輔と同居したと思います。

原作では妙子と龍太とは健康保険にも入っていないと記述があるのです。

(保険料が払えなかったのです)

結婚して家族になれれば、癌の治療費も浩輔の健康保険を使えます。

浩輔はエゴイストではない。

法の整備が、同性婚を認めるのが、遅過ぎるのです。

宮沢氷魚の初々しさと可愛らしさ瑞々しさに見惚れて、

鈴木亮平のゲイの男らしさに惚れ惚れして、

(亮平のゲイバーでの仕草や語り口、上手い!!)

ゲイカップルの法整備・・・

訴える意図はなかったかも知れないのに、

結果的にその問題点を提起する映画になっている。

優しさの原点。

人を愛することの深さを教えてくれる

「ゲイ映画」の枠を

軽々と飛び越えた傑作でした。

タイトルなし(ネタバレ)

東京でファッション誌の編集者として働く浩輔(鈴木亮平)。

ブランドファッションを身にまとい、さながらそれは甲冑、戦闘服のようでもある。

そんな浩輔も、同じゲイ仲間の前では優男になる。

ある日、仲間から紹介されたパーソナルトレーナーの龍太(宮沢氷魚)と出逢った浩輔は、ひとめで彼に惚れてしまい、すぐに肉体関係を持つことになる。

龍太が母親のために働いていることを知り、さらに入れあげるのだが、龍太の仕事はウリであった。

浩輔の思いは冷めることはなかったが、浩輔の思いを知った龍太はウリの仕事ができなくなり、浩輔に別れを切り出す・・・

といった物語で、ここまでが前半3分の1。

ここまでで、幾度となく浩輔と龍太の生々しい肉体シーンが登場し、息が詰まってしまう。

さらに、別れた後、ウリの仕事に戻った龍太の生々しいシーンも続き・・・

いやぁ、こんなにこの手のシーンが続く映画、日本映画の一般映画でははじめてではありますまいか。

かつてはそれ系の映画館もあったりしたが、観たことがなかったからねぇ。

と、そんな肉体シーンに息もつけない状態のなか、映画は突然の変転を迎える。

龍太が急死してしまうのだ。

えええ、そんな・・・

で、タイトルにもなっている「エゴイスト」が描かれるのは、この中盤以降。

龍太の代わりに、面倒をみようと浩輔が龍太の母親(阿川佐和子)に申し出、母親も仕方がなく受け入れる。

その浩輔は、ただの自己満足なのか、それとも無償の愛のようなものなのか。

映画の面白さは、この中盤以降に屹立して来、特に、実家との折り合いが悪い浩輔のハナシが加わるにあたって、代償的な愛にもみえるのだけれど、それを受け入れる龍太の母親がいいのである。

エゴも愛も紙一重。

いや、紙の両面、表と裏。

前半の肉体の葛藤が、後半は精神の葛藤へと昇華していく。

日本映画では、いろいろな意味で、近年稀にみる映画だったように感じました。

わがままな人

"気持ち悪い"

鑑賞中に抱いていたのはこの感情だった。

でもこれは決してネガティブな感想ではない。

どうして"気持ち悪い"のか?

それはおそらく、あの空気全てが"本物"だったからだ。

セックスシーンが多く生々しいラブストーリーを描く癖に、一丁前に人の死や愛について涙する登場人物たち。

居酒屋では、ゲイたちの飲み会でカメラを回しているような、ドキュメンタリーチックな会話シーン。

少しずつ年老い、少しずつやつれる二人。

悪者はおらず、悲しみや怒りの矛先を誰に向けることもできないまま終わっていく展開。

役者の演技も、カット割も、それを取り巻く美術も、全てが本物だから、ただただその現実を見ているのが、もどかしく、気持ち悪い。

優しさなのか、愛なのか、はたまた執着なのか。

与えても与えても溢れていく大切な者。そこに生まれているのは紛れもなく愛のように思えるが、

あのラストによって、タイトルの意味がようやくわかったような気がした。確かに誰も悪くないし、誰も謝る必要はない。けれどみんなエゴイストなんだ。

エゴ

愛あるところに優しさは生まれる

愛とは何か考えさせられた

同性愛について少しでも理解を深めたいため映画を見に行ったが、終盤で泣いてしまった。

愛情は相手のことを思うのであれば、なんでもやって良いのか、それをやっているのはただの寂しさの穴埋めじゃないのか、それとも社会が世間が、追いついていないせいなのか、そんな愛情表現は本当に相手にとって嬉しいと思って受け取ってもらえているのか、色々考えさせられた。

同性愛の人はもしかすると幼少期に辛い思いをした経験や、今も社会としてはマイノリティの立場に立っていると思う。

その中で、愛を模索している様が描かれており、非常に同性愛について理解が深まった。これがただの男女の恋愛だと薄っぺらい恋愛映画になるが、キャストのおかげもあってか非常によかった。

真面目そうな映画に見えて、鈴木亮平の歌のシーンや、少しクスッと笑えるような飲み会のシーンなどがあり、最初の方はあまり飽きずに観れた。ただ濡れ場シーンは過激。

そして、映画を見終わった後どうしても不明点が多かったため、原作を購入し分かった部分がいくつもあり、映画内での伝え方が少しだけ残念だった。

暖かい気持ちに

LGBTQ映画ではない。

たまたま出会った人と恋に落ちるなんて、よくある話で、でもだんだんと主人公の薄ら暗さが見えてくる。

彼の愛は他人から見たら歪んでいて、エゴで、真っ当に見えないでしょう。

でも真っ当なんて誰が決めたわけでもない。

彼が大切に思う人達にして来たことが、彼の、そしてそれを受け取った2人の何よりも愛だと思った。

主演の鈴木亮平と宮沢氷魚をはじめとする全ての演者さんの演技の細やかさ、口調から仕草や表情の細部までとても丁寧で原作者や彼に関わってきた人たちへの礼儀を感じるところも大変素晴らしかった。

濡れ場の描写も大変丁寧に描かれており驚いたが、この驚いた自分こそ一種の偏見で、解ってる当事者になってるつもりでわかってなかったと気付かされた。

そこが当たり前なのは前提で、その先の人の付き合い方や、人生の向き合い方などを難しく懸命に生きるヒューマンドラマであった。

だからLGBTQなどと括りにとらわれた作品ではない。

リアリティーと想像力

ゲイ界隈からの鳴り物入りのサポートにより、人物の所作や仲間との交流やセックスシーンのリアリティーは、従前のレベルをはるかに超えている。でもそれが本作のテーマである愛と献身を描くこととは少し平行線だったようにも感じた。

映画ならではのインテリアや肉体の表現は原作に比べると少し過剰。浩輔のメゾネット型ペントハウスは盛り過ぎだし、登場するゲイは所謂プロの人達。それらのリアリティーも厳しく言えば若干オールドファッション。だけど大画面で白昼堂々と一流の俳優によるゲイの日常を垣間見れるようになったことは成果の一つ。前半部の盛り気味で華やかな構成は後半との対比で十分効果的だった。音楽のセレクションと、盛り上がり部での無音の効果、そして勿論、俳優陣の演技が素晴らしかった。

賛否の分かれる後半部について、これが男女の夫婦の親ならあまり違和感は無いのだろう。この物語の面白いところは、LGBTなんて今や当たり前ですよというリベラル派の人々や当事者に対してすら、相方肉親の看護や看取りという題材の呈示により、制度と因習の思わぬ呪縛に気付かせる点にある。お金も絡む浩輔の一方的な、ある面で見返りを求めない愛はエゴイスティックかもしれないがまごうこと無き愛であり、それによって救われる他者との関係を示していた。様々な愛と献身の形があり、その尊い情景の一端を見せてくれたことも本作の成果。

時節柄LGBTの議論が喧しいが、少し身近なところから各人が想像力を働かせることによって見出せる糸口もあるのではと思う。病院で患者との関係を問われた際の「世話をしている者です」という浩輔の返答は、従来の紋切り型の拒絶をかわしていた。お互いが少し踏み留まって多様性に対する想像力を働かせることができたら、もう少し風通しの良い世界が広がるのではないかとも思う。

エゴイズムは愛に昇華させうるということ

利己的な行動であれ、愛にまで昇華することができる。

人は孤独ではなく、愛する人を作り、家族ですら作ることができうる。

そういう学びがあった。

同時に、これは生活に余裕のある人間にしかできない芸当かもしれないとも思った。

つまり、金銭的・精神的・肉体的な余裕がないと、他人を包摂したり、ましてや人に何かを与えることによってエゴをこの映画のような形で昇華できないのではないかと思った。

その問いに100%答える映画ではなかった気はする。

私はいま日々生きることに追われ、そのような余裕を作り出せていないので、今の状態ではリュウタのポジションで留まるだろう。

つまり、人から与えられるままに生き、お返しのできないうちに死んでいくということだ。

それでも、生きて人と関わる中でその先に何を指向するかによって、人に何かを与えたりそれによりエゴを昇華させ愛に転じさせることが"もしかしたらできるかもしれない"という気持ちにさせてくれた。

ただ、想いはあくまでその瞬間瞬間のエゴであり、エゴのポジティブな昇華は偶然の結果に過ぎず、想いの先にある見返りを期待するものではないと思う。

"エゴの出し方を磨きなさい"という示唆とでも言おうか。

映画からの帰り道、雑踏の中で私が人々を眺める視線は確実に映画を見る前とは変わっていた。そんな余韻があった。

良作でした

全274件中、81~100件目を表示