ザ・ホエールのレビュー・感想・評価

全194件中、61~80件目を表示

一部屋内での会話劇

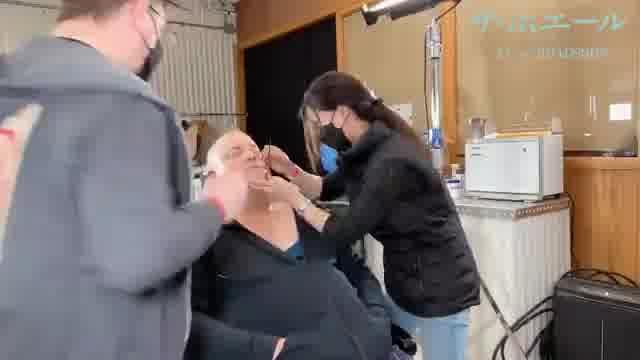

試写会にて鑑賞🎞

2023年のA24作品は熱い。

アカデミー賞も受賞しており、非常に期待値が高かったが、見事にその期待を超えてきた。

男が過去に逃げ出したものたちと、真正面から対峙するまでを描いた作品。

終始アパートの一部屋内での会話劇。

なのにも関わらず、全く飽きを感じることはなく、物語が進むほどその世界にのめり込むことができた。

主人公を演じたフレイザーがインタビューで、「自分の限界を越えて深く掘り下げ、私のすべてを見せたつもりだ。それがこの映画に焼き付いているよ。」と述べていたが、まさにその通りであった。

身も心も削り、全身全霊でこの作品を創り上げてくれたのだと感じられた。

登場人物について

初めはそれぞれかなりの癖者のように感じるかもしれないが、話が進んでいくうちに、誰しも共感できる部分が多く見つかるのではないかと思う。

とびきり善人がいるわけではないし、とびきり悪人が登場するわけでもない。

"グレーなゾーンで生きる大多数の人々"をとてもリアルに描いた、共感性の高い作品であったことも驚きの一つであった。

ストレンジャーシングスファンでもある私の超個人的感想としては、口の悪いセイディー最高に可愛かった。ブラックジョークが止まらないセイディー最高に可愛かった。

何はともあれ、私の乏しい語彙力でこの作品の魅力を語るには、あまりにも限界がある。

「とにかく観て。」もうこの一言に尽きるかもしれない。最高の作品。

『白鯨』を読み返したのち、もう一度映画館で鑑賞したいと思う。

肉体の変容は死に向かう、しかし。

人が人を救うとはどういうことなのだろうか? 誰かを苦境から救いたいと思う時に生じる憐憫の情、正義感。

そして同時に生まれるのは、救い手と救われる人間との間に生まれてしまう上下関係、支配関係、優劣関係。

救おうと思ってる人間は、対象者が自分が置かれてる状況より酷い環境や不健康であることを理由に、そこから脱するために手を貸そうとする。

本作の主人公チャーリーは、自らの足で歩行できないほどの巨体の持ち主で同性愛者である。アメリカでは、肥満であることが自己管理できない人、無能な人、という評価をくだされ、侮蔑され社会の落伍者として見られることが強い国と聞く。ゆえに大学のオンライン講師としてエッセイライティングの授業を受け持つチャーリーは、オンライン授業中、常にカメラをオフにしている。配達ピザももちろん置き配だ。

介護者のリズの手を借りなければ生きていけない不自由な体を持ち、突然の訪問者である宣教師にゲイムービーで自慰を目撃されるという羞恥の塊のようなチャーリー。

では彼は、誰かに救われるべき人間なのだろうか。

彼は、自分の心に正直だ。

かつて、女性と結婚をし子を持っていた。しかし、同性の教え子と恋に落ち、家庭を捨てた。深く愛したパートナーのアランが不幸な出来事によりこの世を去ったあと、チャーリーはその悲しみに耐えきれずに、その心の空洞を埋めるかのように食べ続け、彼は鯨のような姿になった。

動植物が、生存のために環境に適応すべく体を変容させるように、彼も自分を保つために体を変容させたのだ。

しかし、自然界を生きる動植物のその変容は種の保存なのに対し、彼のその変容は明らかに死に向かっている。

本作は、その彼がこの世から旅立つまでの五日間の物語。

私たち観客は、その五日間の彼の生活に寄り添うことで、彼が決して誰かに救われなければいけない落伍者でもなく、自身の生を、彼なりの自然な形で真摯に全うしようとしてることに気づくだろう。

ピザとトランプ

祝復帰

フレイザーの復帰と多数の賞で厚遇のThe Whaleだが批評家たちの評価は二分されている。

RottenTomatoes批評家の否定派の意見には──

チャーリーの悲しみに実体がない、食ってシのうとしている超肥満体が同情を懇請しているムードが低俗、チャーリーの価値観に共鳴できない、メロドラマ。・・・。

──などがあった。

一般の否定派には軋轢が激しすぎるという意見が多かった。

愛憎と価値観の懸隔にいがみ合って、すんなり共感させてくれない。

批評家も一般もその通りだがThe Whaleがなぜこういう映画になったのかと言えば出演者が真意を誤解しそれをアロノフスキーが訂正しなかったからだ。

これは単純な話でアロノフスキーを見たことがある人なら誰でも彼がペシミストなのを知っている。レクイエム~だってレスラーだってブラックスワンだってマザーだって。

サミュエル・D・ハンターの舞台「The Whale」を知らないがアロノフスキーは再び暗澹たる辞世の哀歌を描こうとしたのだろう。

だってモンティパイソンのミーニングオブライフ(1983)で大食いのすえに爆発する男みたいな体型のチャーリーがピザやチキンやチョコバーを食いまくって食うことでシのうとしているんだから。どこに希望があんのかよ──という話である。

だけどフレイザーは誤解した。

『ハンターは、エンディングシーンでチャーリーが実際に歩いたかどうかは視聴者の解釈次第だと述べ、フレイザーはチャーリーがようやく「解放」されたと主張した。』

(The Whale英語版Wikipediaより)

フレイザーは放送映画批評家協会賞の受賞スピーチでも、

『もし皆さんが、僕の演じたチャーリーのように、肥満であるとか、暗い海の底にいると感じるとか、何かに苦しんでいるのなら、知ってほしいのです。自分の足で立ち、光の指す方へ向かえば、あなたにもきっと良いことが起こります』

──と述べて、The Whaleが希望へ昇華されるドラマであることを強調した。

だがそんなんじゃなくTheWhaleは現実を修整できなかった男の話だ。

この映画でもっとも劇的なセリフはメアリーの去り際に吐かれるチャーリーの『I need to know that I have done one thing right with my life.』(人生で何か一つでも正しいことをしたと知る必要がある)だが、父親の思いを知るにはエリーは若すぎるし、彼ら家族には色々ありすぎた。

結局、一つでも正しいことをしたとは知らずに逝ってしまうか、一つだけ正しいことをしたんだと自分自身に言い聞かせて逝くか、どっちにせよエリーには伝わらない。

よって『I need to know that I have done one thing right with my life.』はチャーリーの感傷に過ぎない。

人生の宿意が砕けて終わるアロノフスキーらしいペーソスだが、フレイザーの復帰と重なり、ホン・チャウの称讃にも重なり、数多の賞が降ってきてアロノフスキーは作品の真意であるペシミズムなんか言えなくなった。──というより、言う必要がなくなった。

希望に満ちた作品であるというフレイザーの解釈でなんの問題もないし、だいたい復帰を歓迎されているフレイザーにTheWhaleは破滅する男の話だ──なんて言えるかよ。

で、The Whaleのどっちつかずなムードができあがった。映画はいい。本気でぐっとくる。だが、あまり納得はいかないw。

アロノフスキーはレスラーの破滅的なミッキーロークをやらせたのに、フレイザーはショーシャンクの希望的なティムロビンスを演じてしまっている。──という感じ。

あと視覚的にチャーリーの見た目はかわいかったけれど、現実の世界であんなすごく幅広い人に会ったらどう反応してしまうだろう。ピザ配達人に見られるシーンは、なんか辛かった。お互いに姿を見ていない段階では良好なコミュニケーションがとれていたわけだからね。きょうびよく使われる“多様性”とは人がどんな姿であろうと反応を一定にすること──つまり「驚かなさ」を鍛えることだ。

うーん...

ブレンダン・フレイザーの最優秀賞男優には納得しました。

リズのホン・チャウも、とても良かったです。

しかし、ストーリーは“???”でした。

娘への絶対的な愛は、ひしひしと伝わってきたのですが…

母も娘も、もちろんリズも、チャーリーのこと、

ものすごく気に掛けてるじゃないですか。

だったら、やはり、だれか病院連れてこうよ…っていう、

最もな思考が頭から離れずで…

宣教師の立ち位置も、娘が実は良い子っだって思わせるために、

仕込んだだけ?にしては、若干煩わしかったなぁ…

もう少し、チャーリーのために良い動きしてくれるのかと思ってた。

チャーリーにとっては、最後は笑っていたからハッピーエンドなのかなぁ…

もう一回観たら、また違うところに気づくかなぁ…

ブレンダン・フレイザーを観る

チャーリーをめぐる人間関係の温かさ

何度も訪ね、母親から自分のことがどれほど伝わっているか、さり気なく探ろうとするところを見ると、実の娘のエリーは内心はチャーリーに無関心ではないようです。アランの妹が彼を献身的に看るのも、今は亡き兄の身代わりとしてだろうと思われます。

家族を捨てて、愛する同性の元に走ったというチャーリーですけれど、彼に「捨てられた」という元妻や娘は、本当にチャーリーを嫌い、憎んでいたのでしょうか。

チャーリー自身は、その自責から、いわば「白鯨」と化した自身を呪っていたようですけれども、それは、自虐的過ぎるとも言えないでしょうか。

そう考えてみると、チャーリーの恵まれた人間関係は、実は本当は、温かなものだったとも、評論子には思われます。

チャーリーが頑なに治療を拒んでいることも、限られた遺産を、どうせ助かりはしない(また、助かろうとも、助かりたいとも思っていない)自分の治療費で浪費することなく、少しでも多く遺族に残せるようにとの配慮だと見るのは、果たして「穿ち過ぎ」というものでしょうか。

破滅に向かって進みつつあることは間違いがないのですけれども。しかし、評論子は(評論子なりの)チャーリーの心情に思いを致すと、見終わって、心に沁みるような一本だったと思います。

佳作であったと思います。

この映画で伝えたかったことは何だったのだろうか 人生の意味、宗教、...

この映画で伝えたかったことは何だったのだろうか

人生の意味、宗教、セクシャルマイノリティ、等々…

各々のセリフに正解となる解釈がある気がするが、読み取れないことが多く(これは自分の読解力の無さが原因か)

主人公の醜悪さで、集中が削がれる場面もしばしばあった

引き込まれる魅力があったことは確か

作品より俳優陣が凄過ぎて!!

(原題) The Whale

Beautiful

緩慢な自殺に向かう巨鯨に救済の海はあるのか

舞台劇が原作なだけあって、アパートの一室で繰り広げられる、重苦しく息詰まるような密室心理劇です。外は雨か曇りの陰鬱な天気で、アパートの室内は終始薄暗く澱んだ雰囲気は、暴飲暴食で信じられないくらい肥大化した主人公の昏く絶望的な心象風景のようです。さらに、次々と現れる宣教師、彼が棄てた娘、妻達によって、欺瞞,偽善、憎しみ,愛情、悔恨、想い出が彼を苛むのは、観ていて息苦しくなります。正直言って、主人公にはまるで感情移入できないし、彼のアパートへの闖入者達は、どいつもこいつも身勝手でイラつくし、映画の内容を全て理解できているわけではありません。それでいて、この救いようのないドラマから目が離せないのは、監督の手腕であり、また、この異常とも言えるキャラを演じ切ったブレンダン・フレイザーの俳優としての誠実で真摯な姿勢だと思います。異常なキャラはオスカーを取りやすいと言われていますが、そんな事は関係なく、いち映画ファンとしてブレンダン・フレイザーの帰還に拍手したいと思います。

素晴らしい俳優陣

予備知識等、ほとんどいれずに鑑賞しました。

閉ざされた心と空間がほの暗い画面を通して匂うようでした。

体調を崩している大きな男、壁一面埋めつくされている本、食べ物の臭い、人が生活して生きているにおい。

その家の中、彼の前に現れる人々の頭の中や心は明かされることはなく、吐露することも無く、大きな男の前でそれぞれの人生を歩んでいるんです。

明らかに死が近い男の前で人々の葛藤が全く別の人生であると感じさせてくれました。

男と彼らのつながりを絆と呼ぶのか情と呼ぶのかは分かりませんがとてもリアルに身近に感じました。

主人公の人生が本軸ではありますが、それだけでは無い、登場人物、彼氏も含めてすべての人生を垣間見たような気がします。

舞台劇の映画化というし、アカデミー受賞だし、どう思うかなと思いなが...

舞台劇の映画化というし、アカデミー受賞だし、どう思うかなと思いながら足を運んだ。

舞台劇の独特な世界観が割とそのままなんだなと感じた(舞台はちょっとニガテ)。それに、たまにある難解すぎてシンプルにさすがアカデミー賞!と思えないパターンの方だった。

でも、嫌いじゃないかも、これ。

決して明るい内容ではない中、特に食べるシーンが結構強烈だった。

憎しみをぶつけるように、自分を痛めつけるように、なにかの不安を埋めるように、苦しそうな顔で食べるその姿に思わず目を背けたくなるほど。

封を開けたチョコバーを引き出しに戻すなよ、食べかけのチョコバーを引き出しに戻すなよ、と細かい点も気になってしまったけれど。。。

宗教の青年のしつこさと人の話を聞かない点はうんざりするし、娘の情緒不安定ぶりも見ていて心地よくないし、優しそうなピザ配達員が彼の姿を見た時の反応にイヤな気持ちになるし、、、

でも、なぜだろう。

これ、嫌いじゃない。

まるで舞台を観ているような臨場感でした。

ほぼ主人公の部屋の中で、物語が進んでいきます。

まるで自分がその部屋の中にいるように感じました。

だからこそ、主人公の200㌔を超える体型が暑苦しいです。

妊娠中、私も臨月に10㌔体重増加した経験があります。

歩く、立つ、寝るなど、ひとつひとつの動作がしんどかったです。

だからこそ、主人公の大変さには同情しますが…。

同時に、よくその体重をキープできるなとも呆れます。

アメリカの食べ物は、ひとつひとつカロリーが高い上に、かまなくていいものが多いので、満腹感も日本食に比べると感じにくいんですよね。

私も、アメリカ滞在時、ひと月で5㌔太ったことがあります。

体重200㌔以上は、治療が必要なレベルだと思うけれど、大人に受診や入院は強制するのは難しいですね。

思春期の娘が、自分を捨てた父親を訪れることには、驚きました。

暴言や素行の悪さは思春期あるあるな気がしますが、彼女のもろさは父親の責任大でしょう。

お金を遺すことよりも、まず、我が子より己の欲を優先したことを誠心誠意謝って欲しいです。

親に十分に愛されなかった人の飢餓感を、他人が癒すことは難しいです。

「白鯨」のフレーズが、映画の中で引用されています。

あることに執着して、例えそれを成し遂げても、人生は変わらない。

ラストで主人公が解放された瞬間、私も視界が開けた気がしました。

フレイザーの見事な演技と、巧みな語りが絶妙に連動した一作

今年の第95回アカデミー賞授賞式での、主演男優賞とヘアメイク&スタイリング賞の受賞は、まさに本作を象徴しています。長年の苦しみの後で復帰を果たしたブレンダン・フレイザーの、自らの人生を反映したかのような(というか、間違いなく反映した役作りになっている)演技はどのシーンにおいても忘れ難い印象を残します。

苦難を抱え死期を悟った主人公・チャーリーが家族の絆を取り戻そうとする話、という大筋は予告編でも想像が付くし、実際その通りなんだけど、本作は”泣かせる”要素以上に、薄紙をはがしていくように真実が明らかになっていく語り口が非常に巧みで、展開の面白さという点でも特筆に値する作品となっています。

ほとんどチャーリーの居室で物語が進むため、画面に差し込む光は少なく、話の深刻さも相まって全編やや落ち着いた、というか暗い印象を受ける映像となっているんだけど、それだけにある場面の輝き、開放感は圧倒的です。この強烈な対比によって、物語のテーマが映像的にもより一層明瞭となっています。

ほぼ最初から登場するある人物は、その行動によって物語の方向性に決定的な影響を与えるんだけど、行為自体は客観的には許し難くても、でも自分でも思わず同じ行動をしてしまうんじゃないか…、と後々まで考え込まされる場面となっています。

パンフレットは、作中で重要な役割を果たす聖書になぞらえているのか、(チャーリーの巨躯とは対照的に)小ぶりだけど絵画作品を彷彿とさせる装丁、そして手書きエッセイ風のレイアウトとなっているなど入念な造りです。

全194件中、61~80件目を表示