遺灰は語るのレビュー・感想・評価

全23件中、1~20件目を表示

90歳を超えた名匠による無二の語り口

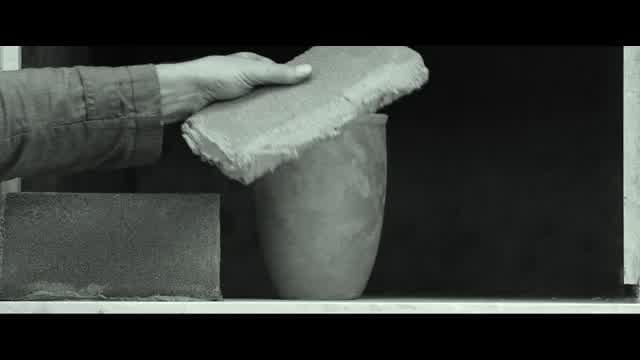

共に映画を作り続けた兄ヴィットリオを喪い、自身も90歳を超え、もうパオロ・タヴィアーニの新作を拝める機会なんてないのでは・・・と感じていたが、本作と出会えたことを嬉しく思う。とはいえ、この物語は不思議な語り口で「過ぎゆく時」をゆっくりと紡ぐ。それに、主人公ともいうべきノーベル賞作家はあっという間に死を迎えて遺灰と化し、しかし埋葬に関する遺言はなかなか叶えてもらえず、戦後になってようやく念願の故郷シチリアへ向かうことに・・・。モノクロームがもたらすノスタルジックな色合いと、時折ビュウと吹き付ける潮風ががなんとも言えない心地よさをもたらす。誰かを糾弾するわけでも、高らかにメッセージが発せられるわけでもない。葬礼中も子供同士の屈託のない会話でクスッと微笑みが伝染し合うような、柔らかさが優しい。頭をよぎるのは「ヴィットリオに捧ぐ」の文字。弟から兄へ。彼なりの追悼の想いがこもった映画のように思えた。

【1936年に亡くなったノーベル賞作家ピランデッロの死、火葬、ローマで壺内へ埋葬される様を描いた作品。希望通りにシチリアの海に散骨されるシーンでモノクロからカラーに代わるシーンは、美しい。】

■1936年に亡くなったノーベル賞作家・ピランデッロ。

「遺灰は故郷シチリアに」と遺言を残すも、独裁者・ムッソリーニは遺灰をローマから手放さなかった。

第二次世界大戦後、遺灰は故郷シチリアにへ帰還することになるが、米軍機に木箱に入れた遺灰を載せると乗客が不気味だとゾロゾロと降り、その後も遺灰が入った壺が消えたりするが、画面はモノクロームからカラーに代わり、漸く遺灰はシチリアの海に散骨される。

◆感想

・ノーベル賞作家でも、生きている間は尊敬されるが、灰になれば尊敬は失われるという考え方を淡々と描いた作品。

だが、作家の遺灰が、希望通りにシチリアの海に散骨されるシーンでモノクロからカラーに代わるシーンは、美しい。

・強いメッセージ性は感じないが、タヴィアーニ兄弟の弟・パオロが兄を失った後に、人の死とは何かを淡々と綴った作品。

・ラストに、ピランデッロの最後の短編「釘」が、カラーで映像化されるが、コレマタ不条理風であるが、子供の時に少女を釘で殺した少年が、少女の墓の前でドンドン老いて行くままで佇む姿が印象的な作品である。

映像作家としてのタビアーニ監督の、卓越した映像感覚と語り口を十二分に堪能できる一作

イタリアを代表する映画監督であるタビアーニ兄弟の、弟パオロ・タビアーノが兄ビットリオの死後(2018年死去)、単独で監督した長編作品です。

本作の「主人公」は、実在するイタリアの作家、ルイジ・ピランデッロですが、物語は彼が亡くなるところから始まります。その彼の独白がしばらく物語を引っ張っていくため、「遺灰は語る」という題名は、抽象表現や比喩などではなく、物語そのものをずばりと言い表していることが分かります。

冒頭で見せる、ちょっと『2001年宇宙の旅』(1968)に通じるようなシンプルかつ抽象的な現代アートのような構図と、時間感覚を飛び越えるような不思議な演出は、一瞬で忘れがたい印象を残します。

そこからピランデッロの遺灰が辿る数奇な運命を描いた本編は、一転してユーモアと皮肉を加味した極めて写実的な描写となっています。

上映時間約90分と、近年の映画作品の中では比較的コンパクトですが、モノクロームの美しさを最大限に引き出しつつ、変幻自在の語り口で様々な人間ドラマを見せるという密度の濃さは、短さや物足りなさを全く感じさせません。

イタリア映画の巨匠作品と身構える必要は全くない作品なので、本作をタビアーニ作品の入り口とすることも全く問題ないと思います!

映画館に行って損した気分になる映画

何を観客に見せたいのだろう?

1934年にノーベル文学賞を受賞したイタリアの文豪ルイジ・ピランデッロは自分の遺灰を故郷シチリアへ帰すよう遺言を残したが、当時の独裁者ムッソリーニは彼の名声を利用するため遺灰をローマに留めていた。戦後、ピランデッロの遺灰はようやくシチリアへ帰還することになり、シチリア島特使がその重要な役目を命じられたが、次々とトラブルが発生し・・・てな話。

確かに多少のトラブルは有ったが、死んで10年経って遺灰を故郷に戻したというだけの話に特に興味も湧かなかった。

突然モノクロからカラーになり、ピランデッロの遺作「釘」を映像化した短編が流れたが、少女を釘で刺し殺した?意味が分からなかった。

これも訳のわからない文学風の作品に感じ、自分には理解できなかった。

予習必須。

イタリアのノーベル文学賞受賞作家の遺灰を彼の故郷シチリアに持ち帰る道中の話。

彼の作品は読んだこと無いがバリバリのファシストだったと聞く。

旅自体ポンコツでしょうもないエピソードの羅列に感じるが、確かに葬式ってこんな感じである。親戚の子供は騒ぐし、遺灰になってるから小さくて今ひとつ荘厳な感じも伝わらない。亡くなってから何年も経ってるし、、、彼の作品読んでれば思う事あるのかも知れないけど、じわじわ故郷に戻れて良かったね、と思うだけであった。

併映されている彼が死の直前に書いた作品「釘」はかなり暗示的な作品なんだと思うが、何が何やらわからなかったよ、予習してなくてすいません。

民族同士の対立とか宗教的な対立なのか?マジで喧嘩してる女の子はそんな風に見えた。

よくわからんけど。

このセンス、好き。

え?エンターテインメント?

画の美しさ、群を抜いている

ほどよくコメディタッチで観やすい。

映画館スルーしようか迷ったけど、シチリア島が出てくるって事で、映画館ゴーしてきました(笑)

最近『胸騒ぎのシチリア』観てから、シチリア島に興味津々です。

なんか、こむずかしそうな…眠そうな…イメージだったけど、そんな事ない、

ほどよくコメディのタッチで、テンポよくサクサク進み、観やすかった。

面白かった♪

この監督の映画は観た事なかったけど、巨匠だって事を知ってから観たので、

さすが巨匠、いろいろセンスいいなー♪

と感心しつつ、クスっと笑いつつ、楽しく観ました(笑)

90分というコンパクトな尺にも巨匠のセンスを感じました。

一応、くわしい事は伏せておきますが、モノクロだけでなくカラーパートもあります♪

もう1回観たい♪

実話?

パオロ自身の遺言ともとれる美しい映像詩

思えば1977年のパルムドール作『父 パードレ・パドローネ』が日本で公開された1982年に出会ったタヴィアーニ兄弟。ベルトルッチ、トルナトーレなどとともにフェリーニ亡き後のイタリアを代表する映画監督と言って良いかと。

知らんかったけど、お兄さんのヴィットリオが2018年に亡くなられたということで、これが弟さんパオロの初単独監督作になるのですね。

1934年にノーベル賞授賞式からスタートするドキュメンタリーなイントロ。戦前、戦中、戦後のイタリアの空気を駆け足で伝えた。

34年にノーベル文学賞を受賞し、36年に亡くなった文豪ルイジ・ピランデッロ。彼の遺灰が遺言に従ってローマから故郷シチリアへ運ばれるまでの旅が、美しいモノクロ映像に鮮烈なカラー映像を織り交ぜて描かれた。

ユーモラスで、シニカル。何より美しい映像詩として結実した。いい気分に浸った。

ある意味、遺言とも取れる今作が最後の作品にならないことを祈って🙏

タヴィアーニ監督の老いも感じる

世界は私を理解しない。

2022年。パオロ・タビアーニ監督。イタリア出身のノーベル賞作家は亡くなる間際、葬儀は故郷シチリアで質素に、遺灰は海へ、と言い残したが、政府の意向で遺灰はローマにとどめ置かれてしまう。戦後になって遺灰は故郷に戻されることになるが、、、という話。

ところが移動過程でのエピソードが示すのは、庶民レベルでは「ノーベル賞はすごい」という表面的な権威が意識されるだけで、作家本人への敬意などないし、まして運ばれる遺灰はただ不吉なものでしかないということ。遺志は国家にだけでなく社会全体によって曲げられるのだ。遺灰は故郷に戻ってもモニュメントのなかに入れられてしまう。たまたま余った一部の遺灰だけが海にまかれるのだが、その時、画面はモノクロからカラーへと変わり、大海原のうねりが生命の根源を感じさせる。ほんの一部だけにせよ解放感がある。

その後、作家の遺作が映像化される。その物語では衝動的に少女を殺害してしまった少年の姿が描かれている。荒々しい世界の姿、自らを襲う衝動、周囲に理解を求められない孤立、が息苦しく描かれている。そうして映画を観ていた者は「世界は私を理解しない」ことについての映画を見たんだな、ということを深く了解する。

観たい度◎鑑賞後の満足度○ 人生は“on purpose ”?「ノーベル文学賞を取ったばっかりに」も“on purpose”?

フォトジェニック

全23件中、1~20件目を表示