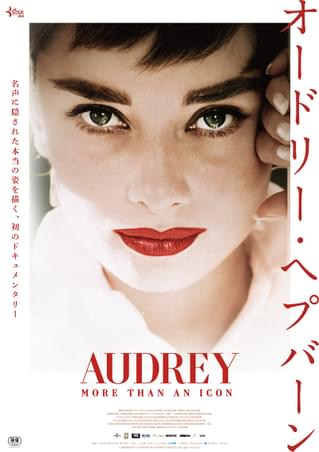

オードリー・ヘプバーン : 映画評論・批評

2022年5月3日更新

2022年5月6日よりTOHOシネマズシャンテ、Bunkamuraル・シネマほかにてロードショー

オードリーの実像に可能な限り肉薄した、ファン必見の最新ドキュメンタリー

オードリー・ヘプバーンが63歳でこの世を去ってから30年。その間、妖精と呼ばれた現役時代の栄光は揺るぎない伝説となり、晩年の貴重な時間を費やしたユニセフ親善大使としての日々については、本人の言葉と共に広く共有されて来た。しかし、どこかまだベールに包まれていた感があるその人物像に、貴重なアーカイブ映像と、縁の人々が語る興味深いコメントと、そしてオードリー自身の肉声を手がかりに迫るのが、話題のドキュメンタリー映画「オードリー・ヘプバーン」だ。

本作は多角的にオードリーの人物像に迫っている。まず、幼い頃に父親が突然家を出てしまった時に感じた孤独と喪失感が、生涯トラウマとなってその心を苦しめたこと。また、第二次大戦中に両親がナチスに傾倒していたことも、事実として紹介される。そして、幼少期の体験から家族最優先主義を生涯貫いたこと。さらに、戦時下の惨状を目の当たりにした彼女が、その経験から子供たちを飢餓や病気から救うために、親善大使として世界を行脚したこと。それぞれのパーツに信憑性があるのは、残された写真や映像は勿論、今回初登場となる生前のオードリーと交流した人々のコメントが、実に率直で説得力があるからだ。俳優としてのオードリーに関する現場での思い出話が少し物足りないのは、直接関わった人たちの多くが、すでにこの世にいないからだ。「ニューヨークの恋人たち」(81)でオードリーとコラボした監督のピーター・ボグダノヴィッチは、本作の取材を受けた後、今年(2022年)1月に他界している。

時が過ぎ去るのは早い。でも、今回、手が届きそうで届かなかったオードリー・ヘプバーンの実像に、現時点で収集可能な情報を全て投入し、肉薄しようとした最新ドキュメンタリーに接して、ぼんやりとしていた円形が完成したような気がする。円の結び目がはっきりしたのは、たとえ、愛されたい人に愛されなくても、戦時下で飢えて苦しんだとしても、人には強く生きる意味と目的が残されていることを、オードリーが63年の人生を通して表現してくれたことにあると思う。

思い出すことがある。幸運にも、筆者は1987年の12月に2度目の来日を果たしたオードリーにインタビューしている。すでにその時、彼女は俳優業を退いてスイスの自宅をベースにして、今まさにユニセフ親善大使として飛び立とうとしていた矢先だった。こちらが用意したプレゼントの扇を開いて胸元で扇いで見せたオードリーは、翡翠色の瞳を輝かせながら「12月なのに変じゃない?」と言って空気を和ませたのだ。オードリーのユーモアのセンスは抜群だった。ファン待望のドキュメンタリーではそこにもさりげなく触れているので、是非、見逃さないで欲しい。

(清藤秀人)