「考えるほどに難解さが増してくる不思議な作品」死刑にいたる病 耶馬英彦さんの映画レビュー(感想・評価)

考えるほどに難解さが増してくる不思議な作品

阿部サダヲを見ると大島渚監督の映画「愛のコリーダ」を思い出し、どうしてこんな芸名を付けたのだろうと訝る。しかしすぐに忘れてしまい、次に阿部サダヲを見ると、また同じことを思うのである。因果な名前だが、忘れ難い名前でもある。

名前といえば岡田健史が演じた筧井雅也の名字は珍しい。普通、筧は一文字で「かけい」と読む。更に井をつけると「かけいい」になる訳で、それを強引に「かけい」と読ませる。こんな名字があるのかという疑問がずっと頭から消えない。

さて本作品はそのタイトルでほとんどの人が、哲学者のキルケゴールの著書「死に至る病」を思い浮かべると思う。そしてルサンチマンという概念を思い出す。犯人はどのような自尊心があり、どのようなルサンチマンによって犯行を犯したのか。

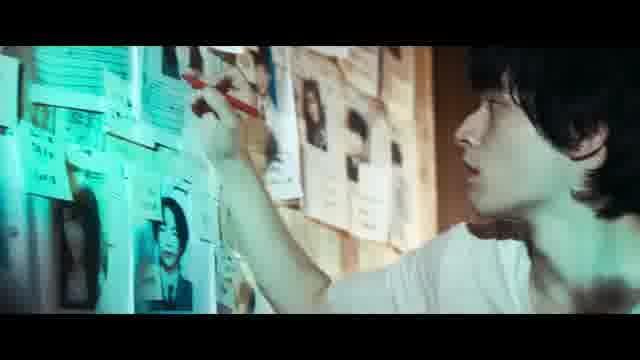

テーマが壮大な割には、物語の牽引力が弱い気がした。狂言回しが阿部サダヲ演じる榛原大和ではなく、岡田健史の筧井雅也(マーくん)にしてしまったから、榛原のルサンチマンを掘り下げるのではなく、榛原の心の闇に触れたという体になってしまった。

起訴されたうちの9番目の殺人事件の犯人探しという一点だけでは、映画に対する興味を持続するのは難しい。榛原の告白は説明的に過ぎて、実感が伴わない。榛原のルサンチマンが伝わってこないのだ。

ルサンチマンは怒りであり、憎悪である。しかしシリアルキラーの動機は概ね快楽殺人だ。明らかに矛盾している。本作品にルサンチマンは無関係なのか。キルケゴールの死に至る病とは絶望のことだ。人は未来に何の希望も持てなくなると容易に死を選ぶ。

太宰治は、夏に着る着物をもらったから、夏まで生きていようと思った、と書いた。もらった着物をその季節に着るのは、ひとつの希望である。何かを希望と思うことが希望なのだ。明日の晩の会食が楽しみであれば、人は簡単には死なない。未来の予定を楽しみに思わないことを絶望と呼ぶ。

どうやら、本作品はキルケゴールをだしに使って、快楽殺人者の異常心理を死刑に至る病として描いているようだ。榛原の様子は希望に満ちている。死に至る病が絶望なら、死刑に至る病は希望なのだ。榛原の希望は死刑台にある。

しかしたったひとつ、やり残したことがある。それはマーくんを操ることだ。それが榛原の希望であり、本作品で紹介されたのは死刑に至る病のひとつの事例なのだ。そう考えるとようやく、タイトルと中身の整合性が取れる。随分ややこしい話だ。

榛原は恐らく躁病だ。鬱病ばかりが問題にされる現代だが、躁病の患者もたしかにいる。そして積極的に社会に出るから病気だと思われていない。アベシンゾウの自己愛性人格障害は有名だが、プーチンもトランプも、病気としか思えない非常識ぶりである。

榛原は一般庶民だから死刑になるが、政治家だったり大金持ちだったりすると、他人を追い詰めて人生を台無しにしても罪に問われない。国民を不幸にしても逮捕されないのだ。榛原の存在をそういう国家主義の連中の象徴として見るなら、更に奥深い作品となる。考えるほどに難解さが増してくる不思議な作品だ。