MINAMATA ミナマタのレビュー・感想・評価

全261件中、101~120件目を表示

アメリカ映画なんだ。

水俣病、いつの間にか忘れられていた。それを思い起こさせてくれたのが、ジョニー・デップとは。当時の映像とこの度の撮影映像上手く融合させてました。

今なら撮影した写真は瞬時にアメリカへ送信できます、当時はフィルムを守るのも命がけだったんだなあ。

犠牲の上に成り立つ便利

なかなか興味深い

低予算B級洋画専門の配給会社・アルバトロスフィルムとロングライドの共同配給ということで、あまり期待せずに見た。

でも、なかなかどうして見応えある内容になっていた。

一番、大きいのは国内の問題を取り扱ったという事。そして、現在進行形の問題であるということもあるだろう。

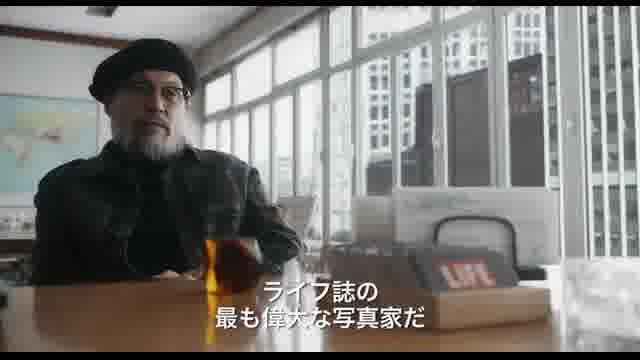

ただ、写真というその瞬間の姿を形に留めるというメディアの力を映画という映像メディアの中でどう伝えるべきかに腐心しているのが良く伝わってきた。

名のある俳優が多く出演しているが、あくまでも主役は写真なんだ、という事が皆の共有事項であったのだろう。

それにしても國村隼の英語力は流石。

若い頃から海外志向が強く、あの松田優作の遺作・ブラックレインでも(セリフは日本語のみだったが)起用されたのも納得の流暢さ。

真田広之や加瀬亮など国際派と言われる俳優陣の中でも群を抜いていて、ハーフ女優の美波にも引けを取らないレベルと言っては大袈裟か?

ジョニーの想い、無関心ではいられない名作。

再びの黒船来航

「アウシュヴィッツ・レポート」に続けて観たヘビーなテーマの作品。こちらも人間の尊厳を守るために戦った人々、主人公は言わずと知れたユージン・スミスの物語。史実にどれだけ沿っているのかはわからないが、被告企業チッソがそのまま登場していて好印象。被害者支援団体の内紛、警察権力の介入といったエピソードも挟む一方、悪人顔の國村隼社長が自ら札びら切るとか、LIFE誌が出てすぐに補償を決めるっていうわかりやすい展開は、まあ映画だからしゃあないね。

しかし全体としてよくできた映画だと思う。人間性の回復という重いテーマを扱いながら、ちゃんとエンターテイメントとして成立してる。抑制された演出とカメラ、美術も素晴らしい。音楽は、ラスト・エンペラーが飛び出して驚いたけど、いい感じに坂本教授の味。

「アウシュヴィッツ〜」もそうだけど、今も続いてるぞというエンドロールのメッセージが効いた。そっとしておいてほしい、という声は今も水俣にあるそうだが、世界の耳目を集めたのはユージン・スミスだし、再び光を当てたのはジョニー・デップだし、やはり外圧に弱い日本は黒船が来ないと動けないのかね。

………

今でも、各企業で違反を暗黙し、公になるまで黙っていると言うケースが多くある。化学しかり、車しかり。製造業でなくても、不動産ら販売業でも。音楽会社でも、スポーツ関係でも。いったら切りがないけど、ただ、この作品の様に、責任を取りようもないものもあるけど、最大限の責任をとるのがその集団の最高責任者だ。

と思う。

今の日本の政治体制がこれの最たるもんだ

。集団が大きくなればなるほど責任者は責任ではなく頭同士だけで暗黙の了解をとるハッキリいってクソヤロウだ………。

…切りがないので映画の話だけどこの作品

凄いかった。ただの感動作品や娯楽作品じゃない。きめ…や、あな…より代々的にロングラン上映をしていただきたい。

映画館でみて良かった

よくぞ水俣を題材にした劇映画を企画・制作・主演したジョニー・ディッ...

世界の公害問題を無くしたい

エイリーン役の美波さんの話をラジオで偶然、聞き以前から興味のあった水俣病を

題材にした映画と言うことで、観たいと思いました。ジョニーデップや真田広之など世界的な

俳優を起用して、かなり気合いが入ってる映画だと思って鑑賞に行きました。

映画自体は、まあまあのできだと思います。大切なのは、公害問題をハリウッドを代表する

映画会社が、取り上げた事だと思います。

持続可能な地球環境が、国連でも叫ばれています。

温暖化問題も大切ですが、公害問題も同じです。

今も発展途上国などで、悲惨な公害が続いているようです。

被害者の悲惨さも問題ですが、地球全体が、汚染されれば、先進国も同じ目に遭います。

報道の力で水俣が、救われたように、映画の力で、地球を救えれば素晴らしいと思います。

今後の映画界の方向性を示す映画だと思います。

銀塩写真

ユージン・スミスの展覧会を見たことある。その時は、全仕事を網羅してたので、水俣だけでなく、若い頃の作品や、日立製作所の写真もあった。水俣の写真はどれくらいあったか、カントリードクターやスペインの村など、名作ぞろいだったと記憶している。

ジョニー・デップは、外見をだいぶ本人に寄せていた。もしかしたら話し方も真似てるかもしれない。ユージンは戦場でけがをして、かなり後遺症に悩まされていたらしいし、チッソの暴行で片目は失明するわ、固形物は食べられなくなるわ、体はぼろぼろだったそうだ。あの滑舌の悪い感じは、そういうのも出していたのかも。

アイリーン役の美波。大人になったねぇ。彼女を最初に認識したのは、10年ほど前のNHKドラマ「下流の宴」だった。大好きな人と別れるシーンは、彼女の演技にもらい泣きしたよ。なんか、ふわっとしてるようで、実はしっかりした包容力のある女性役が、すごく合ってると思う。ユージンとは親子ほど年が離れているが、傷ついて疲れきった彼を母のように包みこんでいた。存在感があって、とても良かった。

チッソ社長の国村準はさすが。「我が社では写真の薬材も作っているから、あなたも使ってるでしょう」と刺してくるあたり、やらしいわ。確かに写真の廃液は、簡単に捨てられませんわな。でも、悪役ではあるが、人間味は感じさせる。賠償を認めた時の涙は、どういう思いだったのだろうか。

暗室作業は写真家にとって重要なので、映画に入っているのはうれしいが、ヒヤッとするところがいくつか。ネガを触る手がぞんざいかな。表面に指紋や汚れを付けないように、端っこを挟むように持たないと。あと、乾燥した、未カットの長いままのフィルムを、くわえタバコで扱うのはやめてくれ。プリントの時に、現像液のバットに直接手を入れるのも、びっくり。トング的なものを使って欲しい。現像、停止まではギリいいとしても、定着液はいかんよ。手が荒れ放題だよ。ユージン・スミスが実際にやっていたのか知らないけど、写真は化学でもあるので、仕上がりに影響ある作業は、検証してもらいたいな。

20世紀末には、印画紙は各種メーカーが販売していたが、コダックが中止した時には、ひとつの時代が終わったと思った。今はどうなっているのか、ネットで検索してみたら、富士フイルムも作らなくなっていた。イルフォードが健在だったが、値段が2〜3割高くなっていた。でも、モノクロフィルム、現像液、印画紙などの暗室用品は、まだ入手可能で、銀塩写真は細々とでも続いていると知り、嬉しく感じた。デジタルしか知らない人も多いかもしれないので、写真の歴史を伝える意味でも、この映画を製作した意義があった。

エンドロールの写真の、世界各地で繰り返される出来事に、胸が痛んだ。

史実なのだが・・

大丈夫、観ても恐くないよ

社会派ガチガチでちょっと退屈な映画かと思いきや!

全然違いました。観てよかったです。

セリフ少なめで、ビジュアルに訴える場面が多く、泣きました。

そして、あのはちゃけた海賊だったジョニー・デップが、今ではこんなに熟成されているなんて!

デップのチャーミングなところは残しつつ、見事に繊細で優しい人ユージン・スミスを演じきっていました。

戦後、経済発展を急ぐ日本の陰で、そのために命や人生を踏みにじられた人々がどれほど家族で支え合い、そのことを訴え、闘ってきたか…

胸に迫りました。

でも、そのことを世界に伝えてくれた写真家がいたことは初めて知りました。

徐々に住人に溶け込み、自らも暴力に傷つきながら、人生最後の仕事として、命をかけて水俣の事実を写真に込めてくれたユージン・スミス。

やり遂げてくれてありがとう。

人は全力疾走しているときには、踏みつけてしまったものの存在に気付けないかもしれない。

でも、過ちに気付いたときに立ち止まり、次にどう行動するかが何より大切だと思いました。

人間の手によって、失われていい命なんてこの世界に存在しないはず。

それなのに、現在もまだ水俣病はじめ、環境汚染が原因で苦しむ人達がいる。

そんな現実にも、改めて気づかされました。

ラストに流れた坂本龍一の音楽がまたしみるー

しばしの放心状態となりました

ギラギラしつつもギスギスしていた時代

丁度自分が生まれた頃の出来事。小学校の頃には四大公害の一つとして学び、自身は慢性喘息持ちだった。

世界に波紋を広げるきっかけとなった写真家の物語。なので、あくまでも視点はフォーリナーとしてのものだから、我々には違和感があったりもするだろう。でも、そう見えていたのだろうな位が丁度良い。我々が見ている海外も、その土地の人からすれば似たような印象だろうしね。

中々に面倒なキャラクターのユージーンさん。そんな彼だからこその巡り合わせだろうし、きっと必然だったのだと思う。相手側も合わせて、少し綺麗にし過ぎなきらいもあるが、ラストテロップではきちんと「終わってない」と伝えている。

苦しさと優しさの共存する、素晴らしい映画でした。

MITEMITA

カメラがあると勇気が出る。

ユージン・スミスとジョニー・デップ ユージンに迫ろうとしたデップと...

愚行と強欲の証明

胸が苦しい。

海外でも「ミナマタ」って病名なんだな。

「水俣病」という公害の話だけれど、何も水俣に限った話ではなかった。日本の各地、世界の各地で今尚続く、科学の発展によってもたらされた公害に苦しむ人々の話で、更にはソレを世界に拡散するジャーナリズムの話だった。

チッソの社長は言う「微量です。微量過ぎて感知できない程のものです。」地球の全人口と比べればそうなのだろう。とある島国の更に小さな村落の話だ。

でも…アレはないだろう。

無視していいと思えないし、必要な代償だとも思えない。劇中、裁判を戦うリーダーの言葉が胸を抉る。

「あんたら人間ですか?」

「同じ人間にこうも差があっていいんですか?」

水俣病に罹患して出生した子供達…彼や彼女達を無視できるなら、人間ではないと思う。

例えば、ソレが無かったらスマホは使えませんよ、と言われればそれもいいだろ。電話も電車もパソコンも維持できないですよと言われても、呑むよ。

TVも見れませんし、映画も見れないですよ?あぁ、いいとも!今後、あぁいう子達が産まれて来ない世界になるなら、喜んで手放すよ!

ツケは必ず払わされる。

そのツケを払うのは僕らの子孫だ。

地球温暖化もその一つではあるかもしれない。

便利な世の中になるのは嬉しいが、誰も困らない形で発展していく術はないのだろうか?

無い、のだろうな…今は。

あんな事を繰り返していれば、破滅に向かうしかなかろうが…。

映画としては、正直しんどい。

恋愛もなければアクションもない。ドンパチもしないし、ラブシーンもない。

なのだが…あの最後の写真。

アレにフォーカスさせる為の作為であるなら見事な編集なのだ。ギリギリのラインに思う。

水俣の事例を引用しすぎれば、最後が霞むし、足りなければ響かない。刺さらない。

あの写真を見たLIFEの編集長の表情が全てに思う。

アレがジャーナリストの仕事なのだろう。

あの写真を見て、あの編集長と同じ感情を抱いた人を何億人と生む事が写真の持つ力なのだろう。

人の様々な側面が凝縮された1枚だった。

切り取られた「今」

まやかしではない「現在」を突きつけられる。

今尚、継続中である水俣病の事を知れて良かった。政府が解決したと言うのなら、その根拠を聞いてみたい。

なくてはならない作品だと思う。

真田さんの台詞の一つ一つが重い。

この作品における水俣病の大部分を一手に引き受けていたようだった。

音楽が坂本龍一さんだったのだなぁ…あのエンドロールのピアノもそうなのだろうか?

運動の作用

ありきたりの感動話だろうと思い期待していなかったけど、患者、家族、活動家、写真家が目的のために団結し社会を変えていく姿がとても心に響いた。

大勢の幸福のためなら多少の犠牲は取るに足らない、という発言で「今」につなげている。

どうしてこういう運動から現代の私たちは断絶してしまったんだろう?またこういう力を取り戻すにはどうしたらいいんだろう?水俣や足尾銅山にヒントがあるかも知れない。

ユージンが水俣に来た時、無言で一方的にシャッターを切るんだけど、それがだんだん変化していくのも良かった。アイリーンの「手を動かしてもいいですか?」という声がこの上なく優しかった。

幟の「怨」の文字、同行二人の装束など、説明されてはなかったが前知識もあったのでディテールにグッときた。映像の力を感じる。智子と母の撮影シーンも良かった。

演技の面では國村隼が頭抜けている。真田広之が市民側なのが珍しい気がした。

前半のユージンの状況はいまのジョニーデップの境遇をトレースしたようで、それでも演技をしたいという彼の叫びのようだった。それはもしかしたら栄光への名残りかもしれないけど。

実際に当時どうだったかはわからないが、ライフの編集部が半分女性だったのがまぶしかった。

演出や編集はちょっともたつくので映画の出来としてはやや劣るけど、いまの時代に作られるべき映画だと思った。

水俣を世界に注目してもらうためにユージンを誘った設定になっていて、誰がPR仕掛け人?と思ったが実際とは違うみたい。

全261件中、101~120件目を表示