ブラックバード 家族が家族であるうちに : 映画評論・批評

2021年6月8日更新

2021年6月11日よりTOHOシネマズシャンテほかにてロードショー

家族のメロドラマという予想を覆す、後半の展開に言葉を失う

イングマール・ベルイマンを擁した北欧映画は伝統的に、ざらついた家族の肖像を冷徹に描いた作品が多い。本作はそんな北欧作品のひとつ、ビレ・アウグストによる「サイレント・ハート」(2014/未)を、「ノッティングヒルの恋人」のロジャー・ミッシェルが、スーザン・サランドンやケイト・ウインスレットら演技派キャストでリメイクした新作である。

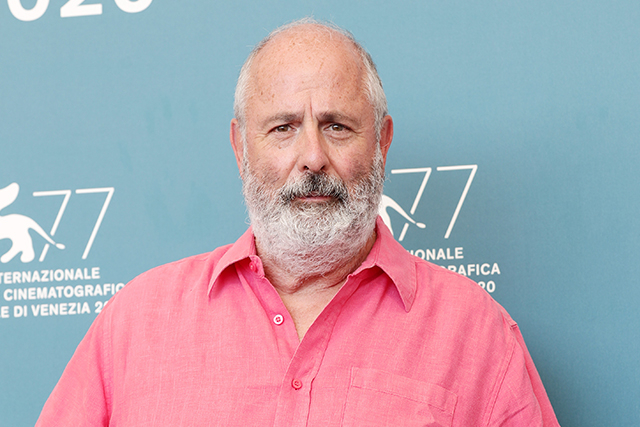

ミッシェル監督はどちらかといえばコメディ映画のイメージが強いかもしれないが、ここでは複雑な感情が渦巻く家族の人間模様をオブラートに包むことなく見据えている。

年の瀬も近いある週末、母リリーとその夫のポールは海辺の邸宅に家族を呼び寄せる。病の進行するリリーは、家族が集うなかで美しく人生に終止符を打ちたいと願い、安楽死を希望する。母の願いを一旦は受け入れながらも、心の奥で葛藤を続ける家族。やがて最後の団らんを穏やかに過ごすという母の試みは、心の準備ができない次女の憤まんが爆発するのを機に、はかなくも崩壊する。

人生の終い方を決めるのはなんと難しいことか。そして看取られるより、じつは看取る側の方が辛いことを、本作は的確に映し出す。だが、ここまではある程度予想できるシナリオだろう。この映画が傑出しているのは、そこから後半にかけて、大きな反転が待っていることだ。

内輪もめをきっかけにやがてある秘密が明らかになり、思いやりに満ちていると思えたキャラクターに影が差し、その人間関係が思惑と打算に満ちたものだったのかと疑いたくなる。「素晴らしい人生を送れて悔いはない」と語る気丈な母の横顔が、突然哀れに思えてくる。この容赦ない展開に、思わず言葉を失う。

つまり本作は、安楽死をテーマにしたお涙頂戴映画とはほど遠く、エゴに満ちた人間の本性を晒してみせる。それぞれが自由に生きる上で生じる避け難い軋轢、それが家族というミクロコスモスのなかで起こるとき、我々は致命的な傷を負う。唯一救いがあるとしたらそれは、母親の選択が生き続ける者にとって某かの変化をもたらすということだろう。

ただ朝日を浴びて立つ家だけが、何ものにも動じることなく、そこに有り続ける。まるでその堂々とした構えと反対に、中身が空洞であることを静かに物語るかのように。

(佐藤久理子)

「ブラックバード 家族が家族であるうちに」 配信中!

シネマ映画.comで今すぐ見る

![ブラックバード 家族が家族であるうちに[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51GZ1B+Wh0L._SL160_.jpg)

![ブラックバード・ライジング[DVD]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/nowprinting_dvd.gif)