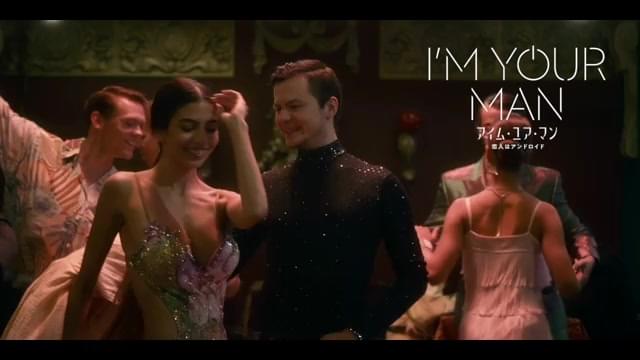

アイム・ユア・マン 恋人はアンドロイドのレビュー・感想・評価

全63件中、41~60件目を表示

近未来に思いを馳せる

ハンサムで毎日甘い言葉で愛の言葉を囁いてくれ、エスコートなんてお手のもの。その上何でもできて的確なアドバイスもくれる。欲求を全て満たしてくれるパーフェクトな彼。だけど彼は生身の人間じゃないーー。

「私もこんなのが欲しい!たとえロボットだとしても」物語の途中で何度思ったことか(笑)

だけど、生身の人間との触れ合うことの喜び 、時には苛立ちなど様々な感情が生まれる楽しさを知っているがゆえに、どちらが良いとか選択することは難しい。人生って夢や喜びや希望があってこそ日々を頑張れるわけで、、、、。実際には物語の後半にアルマが企業に出した回答が本質をついている。

とか言いながらもラストには矛盾した展開が描かれているし。ここにアルマの“葛藤”が描かれている。

近未来を表す“アンドロイドと考古学”、アンドロイドと野原や野生の鹿”、“父の介護や過去の悲しみや研究の成果”に対し、“何不自由なくスムーズに送れるアンドロイドとの生活”

近未来と過去、人工と自然、困難と平易が巧く対比され描かれている。

ダン•スティーブンスの演技の巧さよ。目の動き、首の傾け方、表情一つとってもロボットそのもの。

ベルリンを舞台に描かれた映画を見たのは『水を抱く女』ぶり。両作ともに似たような雰囲気がある。私はベルリンという街が好きみたいだ。早く気軽に行けるような日々が訪れて欲しい。

人間とは何か、人格とは何か

面白かった。AIの活用が多方面に亘るようになった現在であればこその作品である。ハリソン・フォード主演の映画「ブレードランナー」に登場するレプリカントと呼ばれる人型ロボットも人間そっくりに作られていたが、あまりにも似すぎていたために、学習して感情を身に着けて人間そのものになってしまうことを恐れて寿命が設定されていた。

本作品でもレプリカントと同じくらい人間そっくりな人型ロボットのトムが登場するが、「ブレードランナー」とは違って、肯定的に扱われている。アイザック・アシモフのロボット工学三原則に則っていると想定されるトムは、ヒロインをどこまでも大切にする。それにAIの学習能力が物凄い。トムはヒロインの身体だけでなく、精神を守るために命令に背くこともある。二足歩行だけでなく二足走行や物品の取扱いもスムーズだ。こうなるともはや人間である。

最近ではラブドールにもAI搭載機が開発されているようで、物理的な生産作業だけでなく、人間の性生活にまでAIが何らかの役割を果たそうとするようになっている。そしてトムはそれに加えて人間の日常生活や精神生活にまで、重要な役割を果たすように出来ている。しかも新しい情報を常に吸収し続け、アルゴリズムは随時修正する。人間が時の流れで変化するのに合わせて、自分も変化するのだ。変化しないのは外見だけである。最近は年の差を気にする必要がないから、年配女性が若い男性と一緒にいても違和感がない。

下世話に言えば、ラブドールが自分で動いて喋って表情も変えて、掃除洗濯をして食事を作ってコーヒーを入れてくれる訳だ。もちろん本業?の夜の相手もしてくれる。ほとんど妻である。旅行でも映画でもコンサートでも、どこでも一緒に行ける。生活面の提案もしてくれるが、もう少し痩せたほうがいいなどと、こちらが不愉快になるようなことは決して言わない。本当の妻よりも優れているかもしれない。

いいことばかりのようだが、ひとつだけ、人格の問題が立ちはだかる。ヒロインのアルマが気にしていたように、どこまでいってもトムは人型ロボットなのである。人間と同じ人格を認めるのは、心理的な抵抗もあるし、トムをパートナーとすることは自分が人間から品物のレベルに下がってしまうような気もする。

しかし人には愛着という感情がある。ペットを飼っていると離れ難くなり、期間が長くなると人によってはペットの人格を認めたり、死んだらペットロスに悩んだりする。人型ロボットに対しても当然同じことが起きる。アルマがトムに感じたのは愛着なのだが、トムはペットと違って老化はしないし、AIが常に学習してコミュニケーションを取るから、トムとは飼育ではなく共生の関係である。つまり人生のパートナーだ。愛着が愛に変わる可能性は大いにある。

トムはプロトタイプで、商品としてはほぼ完成している。購買するのにどれだけの金額がかかるかわからないが、将棋のAIソフトが最善手を導き出すように、トムはその無謬で大容量の記憶と理論的に導き出す答えによって、様々なビジネスで成功を収めそうな気配が満々だ。購買金額を取り戻すのにそれほど時間はかからないかもしれない。

トムのような性生活も日常生活も精神生活も経済面も支えてくれそうな人型ロボットがいれば、満ち足りた人生を送ることができそうだ。しかしそうなると人間は何をすればいいのか。

本作品は考古学者で大学教授で博士というインテリをヒロインにすることで、人間とは何か、人格とは何かという問いが彼女の頭の中を目まぐるしく回り続けていることがよく伝わってきた。当方も同じことを考えながら鑑賞したが、トムが万が一悪意のある人間にハッキングされたらどうなるのかも考えた。そうなると一巡りして「ブレードランナー」の世界になるのかもしれない。AIロボットは便利なものではあるが、厄介なものでもあるのだ。

現実感は皆無 思想的な作品

感情って偉大なんだなー、と。

愛?情?お互いの存在意義かな。

完璧すぎると居心地が悪い

SF映画に見られる特殊効果は極力抑えられ、トムを演じるダン・スティーヴンスの演技力だけでアンドロイドらしさを表現するという、ある意味ストイックな作品。一種のシチュエーションコメディのような仕上がりになっているのだが、それが却って物語の特異性を浮き彫りにするような形になっていて面白い。トムは人型ロボット(原語ではそう言っているのだけど字幕は常にアンドロイドになっている。細かいことを言うと、完全に人を模して作られたトムの場合、アンドロイドと呼ぶ方が正しい)なので、感情らしきものを表出したとしてもそれはそういう動作をするようプログラムされているだけであり、ダン・スティーヴンスはちゃんとそう見えるように演技をしている。逆に言うと本作における面白みはそういったところしかないので、SFらしさを求めて観るとおそらく退屈な作品だろう。

また、アルマがトムにぶつける苛立ちは大変よく理解できる。完璧に自分向けに設えられたものというのは時に居心地が悪い。アプリなどで自分の嗜好に基づいて表示される広告に気持ち悪さを感じるのと同じだ。少しズレているくらいの方が人間には心地よいのだ。まして今、誰に対しても恋愛感情を持ちたくないアルマにとっては、むしろ心に棘を刺されるようなものだったろう。だからこそ、後半の展開がより心に沁みるのだ。

【人間の未来】

この作品は、鑑賞後、落ち着いてよく考えると、実はよく出来た物語だと思うようになる。

ずっと違和感と向き合うような作品で、今はまだちょっと荒唐無稽な未来を見せながらも、SF感は少なく、実は、現実社会の僕たちに対して、逆説的に様々に問いかけているのだと思う。

そして、更に、アルゴリズムを一旦は否定しながらも、自らの考え方が特定の型にはまってしまって、実はアルゴリズムのようになってしまってはいないか、そして、そこから更に思考し続けることの大切さを説いているように思うのだ。

(以下ネタバレ)

終盤の場面、アルマがたどり着いた、自動車の中で語られる結論、つまり、自分の好みだけを積み重ねて構成したアンドロイドと生活する未来に否定的な考えは、まるで、アルゴリズムが自分の好みに応じて見せるニュースや見解だけに囲まれて、多様な意見に耳を貸さないで半ば生きている、ギスギスしている僕たちの社会を否定しているようでもある。

しかし、アロマが、行方不明になったトムを探し出す場面も実は重要な意味があるように思う。

トムが、物語の中盤で、アロマのライバル・チームが古代文字の解読を成し遂げた事実を見つけ出した場面を思い出して欲しい。

僕たちの周りは、自分の都合の良い事実だけで成り立っているわけではないのだ。

つまり、アルゴリズムやAIは、僕たちの使い方によって、より客観的で、より良い方向に向けることも出来るのだと言いたいのだ。

だから、あのエンディングのアロマとトムの再会の場面が用意されていたのだ。

当初考えていたより、異なる示唆がある作品だと思った。

WOMAN

禁断のテクノロジー

スタートがマイナス過ぎてアンドロイドを応援したくなる

2022年劇場鑑賞10本目。

人間そっくりの外見に、情報処理能力はコンピューター、理想の恋人を演じるために数千万人の女性から得たデータをアルゴリズム化しているアンドロイドを3週間モニタリングする事になった女性の物語。

モニタリングの見返りに研究費を出してもらえる事になっているので参加しましたが、恋愛に否定的に加え、人間ではないアンドロイドに拒否感があるので最初からアンドロイドにめちゃくちゃ冷たいのが斬新です。

こういう映画って恋人が欲しいってなって理想の恋人だけど機械ならではのギャップもあってそこが嫌になってきて・・・みたいなパターンが多いと思うのですが、もう最初からとにかく干渉しないで、何言っても無駄、興味ないみたいな感じで接するので、これ人間だったら1時間で心折れるわ、くらいのぞんざいな扱いを受け続けるアンドロイド・トムに同情してしまいました。

そこが面白いのですが。

しかしこれだけのアンドロイドを開発できる未来なのに、他の技術は全く発展していない、そんな設定考えるの面倒くさいぜ!という事と、ヒロインの周りに色々な人が出てくるのですが関係性をなかなか説明してくれず、会話聞いたら推理出来るだろ!という丸投げ感がすごかった映画でもありました。

字幕が極端にマニアック過ぎる…(補足入れてます)。

今年12本目(合計286本目/今月12本目)。

このタイトルだけではわかりづらいのですが、原作は Ich bin dein Mensch であることからもわかるとおりドイツ映画で、話されているのもドイツ語です。

趣旨としては他の方も書かれているように、アンドロイドとの恋愛は成立するか、といった哲学的な内容で(ドイツ映画っぽい…)、このタイトルだけで恋愛ものかな?と思っていくと肩透かしを食らいます。

こうした内容は他の方も書かれているとおり、リアル現在(2021~2022)でも急速に開発が進んでいるところであり、近い未来にできるとも、できないともいえない(実際、プロ棋士に勝てる将棋ソフトは100年はできないだろうと言われていたのがひっくり返されたのが最たる例)ところで、内容も哲学的な「AIとの恋愛は成立するのか」「AIはどのような自己学習プログラムが最適なのか」といったところに入ってしまっているので、ここの解釈は個々人、見られた方でかなり変わってくるのではないか…と思えます(その点では、かなり理系チックなストーリー)。

このような事情なので、主人公(主人公をどちらに取るかは考え方は分かれそう)の発言はきわめてAI的で、かつ「理論的には正しいがそういうようには言わない」というような発言が結構多いです。この映画はその度合いが「一般的に理解できうる度合い」を超えているのではないか…(英語かドイツ語か、あるいは他の言語からでないと推測が付かない)部分があり、もはや「文法理解大会」な状況になっている部分があります(後述)。この点では文系(特に、英語かドイツ語)の知識が要求されるという状況で、両方の知識がないとおいていかれるという特異な字幕です。

一方で、明治維新の後、日本が熱心に学んだ言語はドイツ語とフランス語などであり(これらは日本の民法の参考になった。日本の「今の」民法も、元はといえば、ドイツ民法とフランス民法を足して2で割ったような内容)、このため、明治時代から「慣用的に使われている表現」(例えば、ドイツ語学習で特有な「1格」「2格」といった表現)は、現在の平成~令和の時代でもそのままで、その理解があって、さらに英文法等の知識を要求してくるという鬼難易度で、「字幕のマニアックさに押される」「第二外国語がドイツ語というレベルでは逆に混乱する」という特異な内容を含んでいます。

ということで採点です。

---------------------------------

(減点0.3)「仮定法のような難しい表現はしないことにするよ」という字幕(序盤5分ごろ)の部分にほぼほぼ全部が尽きてしまうように思います。

この「仮定法」が何を指すのかが非常にわかりづらく、英語とドイツ語の両方の知識をフル動員して、さらに学校英文法で習う範囲を超えた理解を要求するので、鬼難易度の字幕になってしまっており、ここはもう何らかの配慮は欲しかったです。

(詳細は下記にて)

---------------------------------

▼ 「仮定法のような難しい表現」の「仮定法」が意味する内容

・ まず、一般的な学校英文法では、英語の「法」としては「直説法」(「せつ」は「ごんべん」の「説」なので注意。直"接"ではない)、「仮定法」という大きく分けて2つの法があります(詳細を書き始めると5000文字に収まらないので適宜省略)。

ところがドイツ語を一般的に把握しているレベル、つまり、第二外国語でドイツ語を取ったよという方(換言すれば、外国語学科等でドイツ語専攻でない、ということ)だと、「あれ?ドイツ語に仮定法ってあったっけ??」という疑問が生じます。ドイツ語にあるのは「接続法」だからです。

しかし、接続法にも「接続法1式」「接続法2式」と呼ばれるものがあり、ここでいう「仮定法」というのは、結局のところ「接続法第2式」にあたるのです。

一方で、英語で「仮定法」というと、「もし~~なら」という、Ifを用いた表現が考えられますが、これらがすべて仮定法になるとは限りません。

---------------------------------

・ もし明日雨が降ったら、試合は中止だ。 ← 雨が降るか降らないかは五分五分。このような条件(雨が降る)を「開放条件」といい、このときの英文法は一般的な理解では「直説法」です。 ※ ドイツ語でも直説法

・ もし私が大金持ちだったら、あなたを助けてあげられるのに。 ←「お金持ちではない」ということを示唆(発生確率が0%であることを意味する)。このような条件(お金持ちなら)を「却下条件」といい、このときに使われるのが「仮定法」です。 ※ ドイツ語では接続法

※ なお、明示的に「条件法」という法を設定する言語(フランス語等)もあります。

---------------------------------

さらに、これらは「法」の概念であるところ、英語(他の言語も同じ)はさらに「時制」という概念があるため「仮定法過去」や「仮定法過去完了」といった「法と時制の組み合わせ」があり混乱度合いが高い上に、さらに「仮定法現在」という「意味内容的に仮定的内容が存在しないが、分類的に仮定法に入る」というものすらあります。

----

※ これらのことが英語では意識されないのは、英語では「法や時制、人称による動詞の活用が大半失われている」(事実上、三単現の-sと、過去形の-edルールしか存在しない)という実際上の問題もあります。

----

つまり、この字幕でいう「仮定法」というのは、「(英語でいう)Ifの中でも、およそ起きえない条件(却下条件)を想定した場合を想定した表現」を指すところ、「普通の条件」(「雨が降ったら」など)を「含まない」という点を理解していないとハマリ現象が発生します(←開放条件で用いられるのは直説法であるため)。

正直、字幕の裏事情が極端にマニアックな上に、さらに裏では文法の非常に細かい内容を問うてくるという極端な難易度になってしまっており、一般的な理解で「仮定法という表現は使わないようにするよ」という字幕は「英語と、英語以外の他の言語の文法を概ね把握している」レベルでないとハマリ現象が発生します。ドイツ語では仮定法という教え方をしないからです。

ここまでくると、そもそも「仮定法って何?」というレベルでも結構理解が難しいのに(関係詞と並んで、英文法で理解が難しい内容の代表例)、さらに「ちゃんとした理解がないとハマリ現象が発生する」という「裏ではマニアック過ぎる」内容が入っており、「なんでそこまで配慮の足りない字幕にするかなぁ」というところにしかならないと思います。

哲学的にも深い話だった。実際、他者も想像や記憶と無関係ではないの...

アナタは死の直前に、神に祈りを捧げるか!

夢のような素晴らしいロボットだ。

良き伴侶で、良き片腕なのかもしれない。

そんなに素晴らしいロボットならアナタは自分の伴侶にしますか?

過去の記憶の一部によって作られたロボットなどで、

アナタの未来を担えるロボットができるなんて失礼な話ではある。

アナタは死の直前に、神に祈りを捧げるか

とてもいい映画だった。

最後の場面の質問にアナタは、

どんな答えを出すのかな?

アルマは人間である。傷ついた過去を持ち、パートナーと別れてからは独りで暮らしているが、現状を変えようという気持ちはない。ドライなアルマにとって、完璧なパートナーになるようプログラムされている機械を手元に置くなど、考えもしないことだった。

しかし、上司から実証実験への参加を頼まれ、しぶしぶ3週間ヒューマノイドロボットのトムと生活することになる。

彼の機械学習アルゴリズムには1つの目的しかない。彼女を幸せにすることだ。

全63件中、41~60件目を表示