ファーザーのレビュー・感想・評価

全346件中、81~100件目を表示

介護する側だけでなく、認知症患者の視点も描かれているのが秀逸だ。 ...

介護する側だけでなく、認知症患者の視点も描かれているのが秀逸だ。

ただ忘れるだけでなく、ありもしない事を事実として覚えてしまうという。

娘が2人、娘の夫が2人、訪問介護人が2人、それぞれ別の人間が登場し、娘もパリに行くパターンとロンドンに残るパターンがある。

結局どれが真実だったのだろう。

オヤジの立場で観ていた

途中幻なのか、現実なのか、朝なのか、夜なのか、よくわからなくなって...

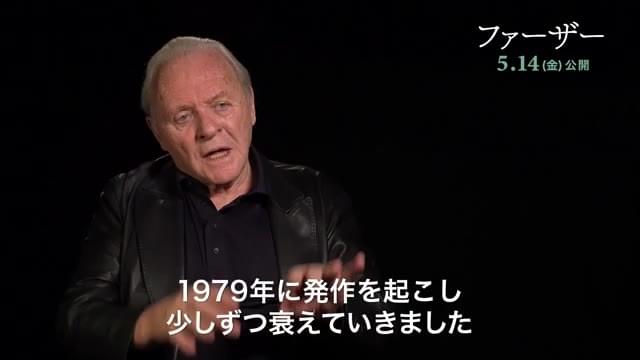

自己の崩壊を明晰に演じるアンソニー・ホプキンス

2020年(イギリス/フランス)監督:フロリアン・ゼレール

恐ろしい映画でした。

認知症の父親役のアンソニー・ホプキンスが実に名演でした。

2度目のアカデミー賞主演男優賞受賞も納得です。

56年に渡る役者人生の集大成に相応しい演技でした。

同作品は同時にアカデミー賞の脚本賞も受賞。

非常に観客(わたし)を惑わせる映画でした。

娘(アン)の視点と、

父親(アンソニー)の視点の両方で描かれる。

そしてアンソニーは認知症がかなり進んでいます。

そこに脚本も映像も意地悪い。

娘のアンがある時は別人だったり、

アンの元夫なのか現夫なのか?居間にいる男。

この男は現実の人物なのかも不明です。

「お前(アンソニー)にはイライラする。俺たちの邪魔をいつまでするつもりか?」

と、面の向かって聞いてくる。

長生きは身勝手で我が儘・・・とまで言う。

私はちょっと考えたのですが、このポールと名乗る見知らぬ男は、アンの分身で、もしかして、アンの本音を話すのが彼なのではないのでしょうか?

アンの姿は、優しく父親思いで献身的な娘そのものです。

しかしそんな優しい娘が、60歳過ぎて出会った男の住むパリへ移り住んだりするものだろうか?仕事も捨てて・・・。

あるシーンでは、精神科医にはハッキリとパリ行きを否定しています。

本当にこんがらがります。

新しい介護人のローラは、若く美しく妹娘のルーシーに似ていて、

嬉しくなったアンソニーはタップダンスを披露したりする。

しかし翌日現れたローラは中年の女の人でした。

全てはアンソニーの妄想で、顔の識別も出来なくなっている・・・

見知らぬ男が居間にいる・・・アンの顔も忘れる・・・

と、認知症の症状と思って観ることも出来ます。

認知症患者の見ている心象風景は、これほど歪んでいるのですよ!!・・・と。

娘のアン役は「女王陛下のお気に入り」でアカデミー賞主演女優賞を受賞したオリビア・コールマン。

善意の娘を演じて、「本音はそれだけではないだろう!」

と、ツッコミを入れたくなる好演でした。

監督は2012年にこの映画の元となる戯曲を書いたフロリアン・ゼレールで、

今回戯曲を自ら監督しました。

ミステリー映画やサスペンスのように謎がいっぱいで、疑心暗鬼になってしまいます。

騙し絵のようなシーンがいっぱい

アンソニーのフラット(家)から私(アン)のフラットに越して来たのよ、

ここは私(アン)の家・・・と言うのに、

アンソニーが慣れた手順で紅茶を入れるキッチンは、

キッチンの壁はベージュ模様のタイルだ。

(アンの家はブルーの壁紙。)

アンソニーの壁に飾られてるルーシーの絵は、アンが自宅だと言う居間にも

飾られていた。

騙してるのは誰?

記憶が薄れてるアンソニーを良いことに嘘を付いてるの?

映像は騙し絵のように仕組まれている。

アンソニーが窓から見下ろす景色にもフェイクが隠されているのだ。

年老いると自分の目に見えるものを疑わなくてはならないのか?

アンソニーは常に、自分の判断に懐疑的です。

自分で何も出来なくなる。決定権がなくなる。保護者の指示のままに行動するしかなくなる。

ここに相手への信頼が失われたら・・・と思うと本当に恐ろしい。

そこに付け込まれて、ロフト(住居)も財産も失い、

何より時間、自由、尊厳さえ失う。

死んだら何ひとつ持って行けないのだから当然なのだけれど、

生きてる間に奪われて行くのを見るのは辛い。

老いの現実を突きつける衝撃作でした。

認知症の世界を見る

見応えたっぷりの名作

「ロンドンのフラット」は、リビングも寝室もベージュの壁、木製のキッチン、クラシカルな家具、黄色系のカーテン。ある時からブルーグレーの壁、モダンなキッチンになり、インテリアや照明も変わっていた。アンソニーの寝室のベッド、タンスも微妙に違う。ものすごい変化なのに、アンソニーとアンに魅せられている間に鑑賞者の脳も混乱する。

忘れないうちに時系列を整理したい。合ってるかは分からないけど。

①アンは近くに居て日常的に会いに来てくれる

→「アンはそばに居てくれる」

②アンソニーの認知症が進み、トラブルを起こしてアンジェラが辞めてしまう。

アンはパリで暮らすことになったと告げる。

→「アンはパリに行ってしまう」

③父を一人にはできないので、パリのフラットで夫のポールと同居することに。

ポールはいつも赤ワインを飲んでいる。

→「イタリア旅行をキャンセルしたのは私のせい?」「老人ホームに入れろ?」「いつまで居座る?」「イラつく?」

④アンは新しい介護士を探している。

→「ローラはルーシーに似ているのでお気に入り」

⑤介護生活に疲弊したアン(父に殺意さえ抱いた)は、父をロンドンの老人ホームに入れることを決める。キャサリンとビルがアンソニーの世話を見ることに。

⑥施設に入って数週間が経つ。①〜⑤とルーシーの死とが混同し前後しながらループしている。

頭の中のロンドンのフラットが、アンのモダンなフラットとミックスされ、病室の青色ベースに徐々に侵食されていくところがリアル。偽ポール(ビル)と偽アン(キャサリン)が早い段階で出てくるのは、この物語が入院後の幻想だからだ。

人物と会話のすり替えがサスペンスホラーのようだが、映画を最後まで観ると納得する。

冒頭のポールは、介護士ビルの顔に、冷たい感じのアンの夫のイメージがミックスされている。

世話を見てもらっているうちにアンとキャサリンがごっちゃになる。

アンが買い物から帰ってきたと思ったら、キャサリンが現れ、困惑する。

5年前にジェームズと離婚した話は、アンではなくキャサリンとの会話だと思う。

ローラとキャサリンもごっちゃになる。2回目に会ったローラは言葉遣いからしてキャサリンだが、ローラに見える。だから次にローラを待ってると、キャサリンが現れ動揺する。

アンソニーは、(亡くしたルーシーは別として)アンや妻、周囲の人を見下していた傾向がある。快適な空間を整えるため、誰が家事をこなしてきたのか。シャツにアイロンをあててくれるのは誰なのか。その存在に対する認識が抜け落ちている。

自分が人に見下されるなんてあり得ない。だからポールに言われた嫌味が理解できないまま脳にこびりつく。

葉が落ちていくに従って、無条件の愛=母に帰依するが、人は生きている間にエゴを捨てきることはできないから悲しい。かつて豊かに繁っていた樹々の緑が切なかった。

何が怖いって(^_^;

可視化の手法

ブルーの世界

アンソニー・ホプキンスだからこその説得力と可愛らしさと矜持と悲しさ、オリビア・コールマンの美しい眼が娘の思いをよく表していた。脚本も構成も映像も良かった。

ブルーがあちこちで使われている。アンのクリアな青のブラウス、キッチンの壁の水色タイル、青のセブンチェア(クリニックにあったと思ったらフラットにも)、絵画の中のブルー、リビングの椅子やソファやクッション、寝室の壁紙、花瓶、レジ袋、ベッドリネン、タオル。どの時がどの会話が現実なのか、もやの中でわからなくなってくる。ブルーはとりとめのなさでもあれば、恐れや怒りでもあるし憂鬱でもあるんだろう。アンソニーが自分には「象の記憶力」があるんだ!という自慢が悲しかった。アンソニーの最後の台詞:葉っぱも枝もなくなっていく・・・、ママに会いたい、はとても辛かった。

アンソニーがよく聞いていたオペラのアリアもエンドロールで流れる控え目で静かなメロディーもまさにEinaudiで、優しく背中を撫でてくれた。

アンソニー・ホプキンスはやはり名優!

認知の正誤

アンソニーホプキンスは安定の演技力。

視点を認知症患者側から描くので最後まで正誤がわからない。

正誤という捉え方が合っているのか、どうなのか、

考えさせられる。

DNAレベルから治療可能な医療進歩を期待したい。

記憶は財産である。

見始めたら引き込まれる

祖父母だったりこれからの父母だったり自分だったり

混乱の共有

現実とは

彼の中で起きていることは、彼自身には現実ですべてを体験している

私たちも、眠りの中で夢を見るでしょ

その時感じた感情は実体験ではなくても現実に感じた感情なのだと思うのです

喜びや悲しみ、緊張感、恐怖心、その時の感情は確かにあったホントの心の動きなのでしょうね

彼のように、現実が曖昧になるとその時々で感情が揺れてしまう

出来れば心穏やかな事が多ければいいのでしょうが、不安や迷いが多くなるのは必然なのだとも思います

もしも、元から新しい環境が好きな人なら毎日が新鮮で毎日新しい人と出会えて楽しいのかもしれません

大切な家、大切な時計、それは失いたくない記憶そのもので手放してしまったら何をどうしていいかわからなくなってしまう

そんな人に私たちはこれから多く関わることになるのでしょう、彼に不安を与えないように接したらいいのでしょうか

現実を突きつけてもその事自体が消えて無くなってしまったらまた振り出しです

私も変わらなければならないでしょうね

互いに今を受け入れて

悲しい事実を何度も思い出すよりも今の方が幸せなのかもしれませんね。

素晴らしい表現

全346件中、81~100件目を表示