ドライブ・マイ・カーのレビュー・感想・評価

全796件中、401~420件目を表示

叙述的な150分、全ての展開が収束するラスト30分

まず、起承転結のあるエンターテインメント作品ではありません。そこんところ注意な。

鑑賞中、「実に叙述的だな〜!実に村上春樹だ〜!」と思いながら観ていました。

同じ様な演出を、時には巻き戻して、時には再度演じ直すといつ形で、ストーリーをゆっくりゆっくりと紡いでゆきます。

分かりやすくポンポンと話が進んでいくのではなく、何度もなぞらせることで観る側に「なんとなくこう?」みたいな事を思わせる。

かと思えば、突然思いもしない展開が待っていたりする。でもそれは、そこまでにばら撒いてきた脚本のベースがあったりするので、おおよそ想定内かなと思わせる。

そしてラストの30分にもっていく。

ある登場人物が、その人に縁のある思い出の地で許しを請うたり、そうする事で自分の楔の様な何かから解放されたりする、というのは寓話にはよくある展開ですが、そんなありきたりな演出にも関わらず納得させるのはお見事。

個人的にはラストのその後も少し見てみたかったですね。

SAABいいなぁ。

決して難解ではないが、集中力を要する。

すごく話題になっていたので鑑賞。内容は全く知らない状態での鑑賞です。

日本映画初のアカデミー賞作品賞ノミネート作品ということで期待値はかなり高かったものの、上映時間が長尺である点と、個人的に苦手な作家である村上春樹原作であるという点と、鑑賞した人が「難しい内容だった」と言っているのを見かけていたので、期待と不安が半々でした。

結論ですが、身構えていたほど難解な内容ではなく安心しました。普通に面白かったです。

ただ、作品に登場するチェーホフの『ワーニャ伯父さん』に関しては全く知識がなかったため鑑賞中はあまり詳しく内容を理解することができず、鑑賞後に色んな方の解説を拝見して「そういうことか」と何となく理解することができました。

劇中のエッセンスを抜き出して考察したりする深い楽しみ方もできますが、普通に鑑賞してもそこそこ楽しめる作品のように感じました。時間と体力に余裕があるなら、観ておいて損はない気がします。

・・・・・・・・・・

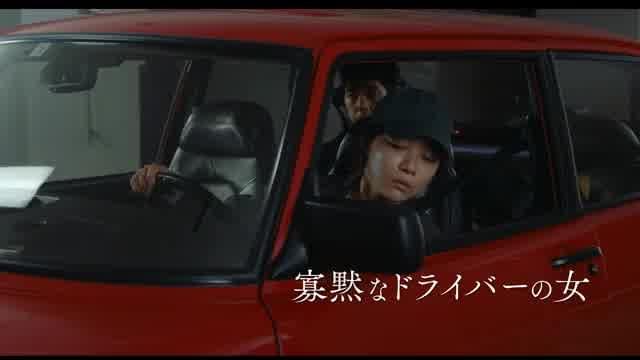

舞台俳優兼演出家であった家福悠介(西島秀俊)が家に帰ると、脚本家でもある妻の家福音(霧島れいか)が倒れているのを見つけ、彼女はそのまま帰らぬ人となる。2年後、喪失感を抱えながらも舞台演出家として仕事をしていた家福は広島県で行われる演劇祭に演出家として参加することになり、愛車で広島まで向かった。演劇の期間中には演劇祭の主催者が手配した寡黙で高い運転技術を持つ渡利みさき(三浦透子)が家福の車の専属ドライバーとなった。

・・・・・・・・・・

本作はチェーホフの『ワーニャ伯父さん』という舞台を下敷きに、村上春樹の3本の短編小説を組み合わせて一本の映画にした作品です。そのため構成や内容はかなり複雑で、劇中劇が映画の現実のストーリーとリンクしていく展開や、登場人物たちの過去のトラウマや思い出が絡み合う展開は正直事前知識が無い状態では理解しきれませんでした。

本作のストーリーの肝は、やはり主人公の家福の人生が、劇中劇であるワーニャと重なっていく点。

チェーホフの『ワーニャ伯父さん』において、ワーニャに降りかかる様々な悲劇は家福の人生で起こった悲劇と酷似しており、それ故に家福がワーニャを演じることを極端に嫌がっていたのです。また、岡田将生演じる高槻というキャラクターは、『ワーニャ伯父さん』の登場人物であるアーストロフと言動が酷似しています。対照的なキャラクターでアーストロフと対立することも多いワーニャを高槻に演じさせるという部分は、妻を寝取ったことに対する家福の僅かばかりの復讐にも感じられます。

そして映画後半に登場する、ワーニャ伯父さんの第三幕においてワーニャが銃を撃つシーンの劇中劇。ワーニャの発砲した銃弾は外れて誰にも当たらないというシーンなんですが、「今の演技だと銃殺してた」「死んだらストーリーが変わっちゃうよ」という台詞がありますが、実際にこの後に人の死によって『ワーニャ伯父さん』をなぞるように展開していたストーリーが大きく転換していきます。

このような演出や構成の妙は『ワーニャ伯父さん』という戯曲のストーリーを知らないと分からない部分ですし、原作小説を読んだ方が「原作は全く別の3つの短編。それを1つのストーリーとしてまとめ上げる脚本力には舌を巻いた」とおっしゃっていました。

映画単体としても十分楽しめる作品だったとは思いますが、原作を読んでからもう一度鑑賞してみようと思います。

ひとりひとりの人生そのものが、ドラマなんだと気付く作品

ドラマチックな展開もなければスリルもサスペンスもない。

やっぱ、村上春樹の小説は難しくてよくわからん

…と、思いながら観ていたが、途中から気が付いた。

そうか、登場人物それぞれの人生の歩みこそが、

「ドラマ」そのものなんだ!

まず、家福の妻・音。幼い娘を亡くした悲しみと、脚本家というプレッシャーから、セックス依存症(だと私は思った)。夫を愛するがゆえに、そんな自分に苦しんでいる。

ドライバーみさきの壮絶な人生。

話せない妻とともに広島へとたどり着いた、韓国人夫婦。

最後にようやく自分の封印してきた感情と向き合うことができた家福。

そして、そのきっかけとなった高瀬の空虚さを抱えた人生。

劇中劇「ワーニャ伯父さん」のストーリーと家福夫婦のストーリーをベースに、

登場人物たちそれぞれの人生が縦糸、横糸となって、織り込まれてゆく。

まるで映画全体が、1枚のタペストリーを紡いでゆくかのよう。

最後にそれが見事に1つの作品として完成したとき、ようやく見えてくる。

ひとりの人間として、「生きる」とはどういうことなのか。

そこには人種も言語も必要ではなく、

ただいつも「感情」が存在している。

…深い!さすが村上春樹。

ラストシーンでは、

家福とみさきのこれからの人生を、想像の余地を残すように終わり、そこもよかった。

このエンタメ度の低い、日本の芥川賞的な映画が、海外でウケるとは正直驚き。

村上春樹作品への愛情と理解は、日本人以上なのかも⁉

吐き気します

もはや村上春樹の使い古されたメタファーの映像化に吐き気さえ覚えるようになってしまった。彼の若いころの新鮮さや奇抜さは失われ同じモチーフの使いまわしに読者は飽き飽きしているのではないか。どうしてこの作家を拾い上げるのか疑問に思ってしまう。さらに悪いことにはチェーホフのワーニャ叔父さんを見せかけの多様性の表現に利用したことだ。浅はかで底意の見える表現だ。ワーニャ叔父さんをこのような村上作品に持ち込んでしまったことはロシア文学に対する侮辱ですらある。

映画としては最低だが、唯一救いがあるとすれば岡田将生という役者を発見したことだ。あとの役者はミスキャストと断言できる。西島は映画「トニー滝谷」の時のようにナレーション俳優であるべき。霧島れいかやその他は何の魅力も感じなかった。そして何よりもひどかったのはあのサーブ900のひどいドアの音である。これほどガラクタな車はないのではないかと思うし、誰の車を借りたのか多摩ナンバーにはあきれ返った。さらに映像で示された妻の他人とのセックスシーンを目撃する主人公の芝居はおぞましいほど吐き気を覚える。このような頭の中でこしらえた理解不能な人物の描写は作家にその責任を問いたい。まったくのどうしようもない創作で、しかも何の意味もなさない。

まことに唾棄すべき作品であった。

最後は??!

西島さんの肉体美から始まります。

なめらかな運転っていいですね。

この映画が決まって免許を取ったという三浦透子さん。安定感ある運転に感じました。

おそらく11月に多摩ナンバーの車で北海道。スタッドレスを履いているのか勝手に心配していました。

タバコをサンルーフから出すのがいいですね。

最後の韓国は??犬がいたし。

マスクをしていたからコロナ禍ですよね。

理解が足りないのでもう一度見たいです。

それでも分からなければ原作を読みます。

今日はこの映画とウエストサイドストーリーを見ました。

トイレは大丈夫でしたが、体はガチガチになりました。

◆追記◆

3日後に再度観に行きました。

今回は劇のセリフも重ねて見ることができ、理解が深まりました。

CMで岡田将生さんを見ると、この映画を思い出し偏見の目で見てしまう…。それほど上手かったです。

車中の目を潤ましての長いセリフがいいですね。

見終わった後、股関節に違和感が。

じっと見る三時間映画は体に良くないですね。

ドライブ マイ ボディー

何故、こんなに評価が高いのか?

アカデミー賞にノミネートされているとか、感想、評価が高いので観に行って来ました。最初の何十分間は性行為の場面が多く、長くて、とてもPG12指定の映画とは思えませんでした。

まかり間違えて中、高校生の子供と一緒に行ってしまった親子がいたら、指導、助言をしなくちゃなんですかね。

親はとてもバツが悪くて(性行為が悪い事ではないけど)内容に没頭など出来ないだろうな~などと思ってしまった。

途中、ついて行けなくなり、何分間か寝てしまったので、全体を観た感想にはなりませんが、片や夫婦の妻の死、片や母子の母の死によって、精神的障害を抱えてしまった二人が出会い、関わっていく事でお互いの罪の心が解放されていくという感じでしょうか。

私の感想は、そういう障害を持ったことがないので、ピンとこないし、この映画の演出なんでしょうが現実と舞台のセリフ回しが同じで、淡々と語ることに意味があるのかも知れないが、私には心に刺さる場面はこれと言ってなかったです。

海外から評価される作品って、凡人の私には理解できない作品が多いように思いました。

人間が生きる、という普遍的なテーマを上手く捌いた作品

良い作品だった。

昔は大の映画好きだったけど、今は起伏がない娯楽映画を飛ばしながら見る様になっていたから、映画で感動することができる自分がまだいることを発見できて嬉しかった。

自分のこれまでの感情とつながる部分もあって、ハッとした。

妻は夫への愛情だけでは満たされず色々な男と夜をともにする。不倫相手との行為中は気持ちが乗った顔をしているが、夫との最中は死人のようだ。その気持ちもわかる。

主人公の家福は妻のそういった行為を黙認するが、自分をもっと深くまで見たほうがいいと不倫相手にアドバイスされ、終盤になってその心の傷に気づき、もっと怒ればよかったと泣き叫ぶ。その気持もわかる。

さらに夫婦の絆である行為後に妻が夫に物語を語るということが、実は不倫相手とも交わされ、さらにそちらのほうが先の物語まで語っているというところも非常に残酷だが、心情的には分かるものがある。

妻は夫に全てを話そうと思っていたのだろう。良い人だ。

きっとそれを聞いていたら、うちにある怒りや弱さに主人公は気づいていたかもしれない。

そして、最後は女の子が演劇の道を走っていることが描写され終わっている。

主人公が乗っていた役者という車と実際の車、両者に女の子が乗っているというシーンはバトンタッチを行えたということを隠喩し、タイトル『ドライブ・マイ・カー』に繋がる。

前方に広がる道に可能性を感じ、なんだかとてもワクワクした。

いつかは全てを演じ終え、最後にはその物語を誰かに託し、新たに紡いでいってもらう。

そんな、人間が生きる、という行為を上手く表現した作品だった。

美味そうにタバコ吸うなぁ~♪

告白しますが、自分に都合の悪い事、嫌な気持ち、ストレスに繋がりそうな出来事に対して目をそらす人生を送ってきました。

しかし、良くないんですよね。

分かってるんですよ、自分では。

でも、そんな気持ちと対峙したくないんです。

そのままダウンな人生で一生過ごしてしまいそうで…

だから無理矢理にでも忘れようと敢えて馬鹿を演じて振舞ったり何事も無かったように明るく振舞ったり…

死んでから神様が憐れんでくれるとか言うけど、今生で幸せになりたいです…

自分の人生の反省を強要されてる気がして、観てて息がつまりそうになりました。

男女のディスタンスは測れない

村上春樹の短編を大幅に脚色したドラマで、どこかフランス映画のような味わいがある作品で、淡々とした展開なのに妙に惹きつけられ、3時間の長尺も苦になりませんでした。亡妻の隠された男性関係を知ったことから、心身共に強い絆で結ばれていたはずの彼女との関係性に主人公が疑問を持つのは、ある意味普遍的なテーマです。多言語に手話すら交えた演劇は、しょせん言葉も肉体ですらも相手の深部には到達し得ない、分かり合えない男女の関係のすれ違いのメタファーのように感じ、劇中劇を通じて主人公の内面に迫る演出は見事です。それでも他人との測れない距離感を全て受け止めた上で、前を見て生きていくポジティブなスタンスを、女性ドライバーの崩壊した実家を前にした二人のやり取りを通じ、手話演技によるワーニャ叔父さんへの語りかけで昇華する、舞台でのクライマックスは素晴らしいです。役者では、西島秀俊、三浦透子の二人の静かな存在感が圧倒的でした。岡田将生の車内でのシーンでの演技も素晴らしい。

アカデミー賞が楽しみ

俳優陣が国際色豊かで、舞台劇にロードムービー

小説通りか良く知らないですが、欧米ウケする土台があるなーと思いました。

序盤はド庶民には理解できない夫婦のルーティン?があって先が不安になりましたが...笑笑

中盤から内容についていけるようになりました。

演出家が突然の妻の死に納得できない上に後悔や怒りなどの納めきれない感情を紐解いて自分なりの納め方を見つけるんですよね、ラストの演劇がさらに被せてきて...「そやなーそやなー私も頑張って生きるわー」みたいになりました笑笑

そしてアシストする女性ドライバーが最高にカッコいいです!朝ドラに出てる女優さんですよね、ラストの走行はドクターXの大門未知子かっていうぐらいのプロ根性でした笑笑

「わたし」という閉鎖空間

原作未読。

村上春樹の作品は「ねじまき鳥クロニクル」と「1Q84」が好きだ。

まずは、そこから感じ取れる村上節が、映画にもにじみ出ていたように感じる。

それだけでも映画化は成功しているのではないかと思った。

ゆえに物語は一筋縄ではゆかない点が大衆向けといい辛く、

ここをどうとるかで評価、好き嫌いが分かれるに違いないと考える。

さて、他者を理解するためには、自身の中に深く潜らねばならない。

なぜなら理解を試みる自身を理解することが、前提だからだ。

その「自身」を「愛車」「演劇」という閉じた空間に投影させた主人公は

そこにあらゆる人を出し入れし、自らもまたさらけ出してゆく。

だが最後、閉じられていた自身を理解した主人公は、それらから開放される。

そうなるまでの葛藤の物語と観た。

はたして、いかに。

村上春樹の物語にちょくちょくあらわれる、

どこか知れない深い深い穴の中へ孤独と共に潜りゆき、

突き抜けたところに現れる原風景は象徴的で、

ふまえて、たどり着いたラストシーンにうまく再現されているのでは、と思った。

あの摩訶不思議、抽象的な文章を、と思えばやはり力作と讃えずにおられない。

また岡田さんの危うげな演技にも引き込まれた。

グッドラック! オスカー!!

元々はこの手の映画は苦手ですが

元々はこの手の映画は苦手で、眠たくなってしまうのですが、ドライブマイカーはすごく良かったです…(語彙力)

アカデミー賞作品賞に初めて日本の作品がノミネートされたのが嬉しすぎた勢いで見に行きました

最後の今まで感情を押し殺してた気持ちが溢れかえって涙を流す家福とみさきのシーンやその後の演劇での手話のセリフがとても印象的で美しくて、涙を流してしまいました

所々「???」と思うシーンがあったのですが、後に綺麗に回収されてて良かったなぁ

冒頭からセクシーなシーンが多くてちょっとアレでしたが笑

西島さん、すごくいい俳優だ…

最後の韓国にいるみさきのシーンは一体…?

気になる!考察とか色々ありますが、結局正解はないんですか!?笑

ただ走り続ければいい

「言葉が通じないってわたしには当たり前の事ですから」

·

①「言葉が通じないってわたしには当たり前の事ですから」

「あなたはいま幸せなの?」

ドキッとする決め台詞をろうあ者のユナに言わせて、僕に揺さぶりをかけてくる映画でした。

オスカーノミネートで、急遽、当地でもリバイバル上映しています。

“観せる側と観る側、半々で一方通行の言葉を受け取って完成をさせる”

―そんな作品だったと思います。

日本語

韓国語

英語

北京語

タガログ語

韓国手話

インナーチャイルドの多重人格の幻聴の声

そして字幕。

通じることの起こらないたくさんの一方通行の台詞が、この「実際の舞台化には(あまりにも実験的すぎて)現実的ではない原作」を、映画の形に止揚していく有り様が実に見ものなのです。

そしてもうひとつ、

通奏低音として流れるのが死んだ妻のカセットテープの声でした。

空白・無録音の《pause》部分に西島が声を入れても、それは相手は既に存在しておらず それは虚空に向かって放つ言葉。返事をもらうことはもう出来ない

=「舞台」としても「男女の会話」としても、意志の疎通も感情の交流も成立が果たせない、

人間関係の断絶がそこに。

結婚は稽古。

結婚は舞台。

言葉の通じない赤の他人と暮らすためには、練習と、通訳の助けと、字幕の補完によって、通じ合えない共演者を知ろうとする稽古が不可欠なのだと言っているようで。

これは象徴的ですね。

・・・・・・・・・・・・

②「対話が足りなかった」と

北海道でめそめそしていた西島のくだりは陳腐で浮いていたが、読者サービスだろう。

自分事としては、

妻との離婚は、あれはどうだったのかと、いまだに頭に浮かぶこともある。

でも舞台ごと(結婚ごと)に、オーディションは行われるのだ。役者の人選の当落は演出家がその都度決める。

力のない俳優ならば次の仕事はないし、岡田将生のように自分から転落もしていくことだろう。

お互いに一公演を終え、お互いにダメ出しを出して“共演”をやめたのだから、僕たちの終演・解散・契約解除は、それで良かったのではないかと思っている。

西島は自分の車を自分で運転している。

みさきも自分の車を自分で運転する。

そして

家福音も、彼女は自分の人生という車を彼女自身の意志で運転し、彼女が若い男をその助手席に呼んだのだ。

急死した妻のこと、心残りはあるのだろうが夫西島が妻の生き方について何か自分の責任であるかのように思うのであれば、それは違う。

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

③ラスト、

不思議な展開を見せてエンディングへ、

喋らなかった運転手が韓国語を学んで話すようになっていましたよね !

(コロナのマスクをしていたので後日談として数年後のシーンだな)。

生まれと育ちの桎梏を突破して、ついに外国に飛び出し、外国語を話している運転手の彼女=みさきへの驚き。

言葉が通じたときに人間の心身に起こる奇跡の出来事を、あれは表していたのだろうなあ。

恐らくは西島が仕事をする韓国へ、オブザーバーの韓国人夫妻と犬も連れて、心通じた者たちを詰め込んで、ちょっと狭めだけど、赤いSAABは世界を走り始めたのだと思う。

🚗

さて、

オスカーのゆくえはどうなるだろうか、

あるいはもしかしてこれは「脚色賞」とか行くのではないかと考えながら映画館をあとにした。

開演1時間後にタイトルが出てくるところとか、濱口監督、やるね。

もう一回観たくなった。

やはりラストが

他言語の演劇要素など、私には高尚に感じることもあり、全て理解はできていないのですが、

ただ、本来は打ち解けるわけもない2人が、驚くほど似た心の傷を抱えていて、互いの痛みを打ち明けあい、衝動のままにあり得ない距離をドライブし、雷に打たれるように許しを得る…この一連の出来事の描写にはしびれました。

そして最後に主人公は、代役で出演した自分の作品の舞台上で、口が聞けない役者の手話とハグで、深い癒しを得るのですが、その時の西島秀俊さんの表情が素晴らしかったです。

岡田将生さんの役が、秒で人を殺していた設定も衝撃でした。人ってなんでもありだなと思いました。

言語化できない焦燥感

短くまとめると舞台脚本家の主人公は交通事故で片目が緑内障を患ってしまい、さらに奥さんが他の男と肉体関係を持ってしまい、その後くも膜下出血で亡くなってしまった。そんな不幸な連続の中、広島で舞台を講演することが決定し、さらに、プロデューサーの計らいで劇場から宿までの運転を20代の女性に運転を任せることになった。不愛想な女性であったが運転を任せるたびに彼女の過去が明らかになってゆく。

この映画を観たのは一か月前くらいでした。この作品は映画といえば映画なんですけどドキュメンタリーのような雰囲気で「ノマドランド」のような主人公が愛する車がキーアイテムで、車を通じてお互いを知るヒューマンドラマだと捉えました。

ドラマティックの要素はないように思えますが、難しいセリフはないし、不思議と退屈しなかったです。

全796件中、401~420件目を表示