あの頃。のレビュー・感想・評価

全207件中、121~140件目を表示

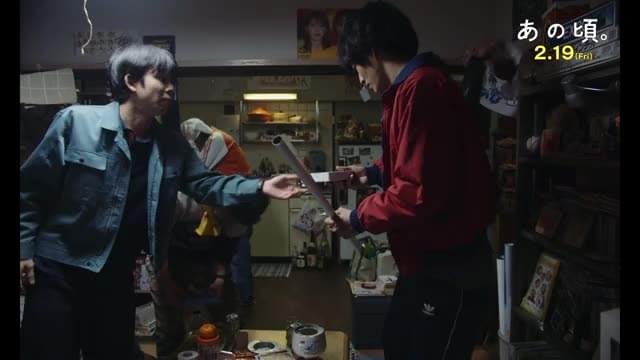

太賀のキャラクター

映画公開5日目のレイトショーにて鑑賞。

127席のシアターで、まさかのお一人様。

えーっ???でしたが、1人シアターを堪能。

松浦亜弥ちゃんがデビューした頃、同世代。

こんなマツゲ上がってて、いつも驚いた顔してる人

は初めてみたなと当時思っていたが、久々に全盛期

のあややをみて、懐かしくなった。

ハロプロオタク+松坂桃李+仲野太賀

の予告に惹かれて、公開を楽しみにしていたが、

正直、もっと面白くできたのでは?と心にモヤッと

が残ってしまった。

主人公の桃李くんより、太賀のほうが何倍も面白く

て、正直これは太賀が演じたコズミンの映画でしょ。

そしてこのコズミンのキャラクターは、今まで太賀

が、ドラマや映画で演じてきたキャラクターを彷彿

させるような印象を受けた。

共通の好きなものがある仲間との出会い、繋がり、

くだらない事を言い合いながら、愛おしい時間を

過ごす様は共感できる部分もあったが、ラストがあ

んな感じになるのなら、もーう少し練って欲しかっ

たなぁ。

推しは強し!

「好きなこと」があるということ

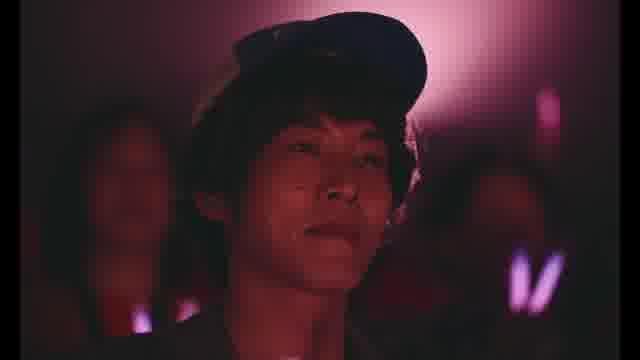

冒頭の、劔が松浦亜弥と"邂逅"するシーンがとても印象的でした。友人から貰ったDVDをかったるそうにプレイヤーに差し込み、お弁当を食べながら映像が流れてくるのを待っていたところ、映像が流れ始め、劔の手はだんだんと止まっていく。割り箸はリモコンに持ち替えられ、音量を上げて、最初は何となく見ていた劔の目が真剣になっていく。その目からは次第に涙が溢れ、劔は玄関を飛び出し、アップテンポな音楽がBGMとして流れているなかCDショップへ自転車をかっ飛ばしていく。そしてそれを背景にして『あの頃。』というタイトル。「これから始まるんだ!」というワクワク感が演出されていて、映画の導入部としては完璧なものだったと思います。

個人的な話で申し訳ないのですが、冒頭の劔のような状態は僕にもありました。劔は好きだったはずのバンド活動が嫌いになっていき、「では、自分は一体何が好きなのか?」という疑問で頭がいっぱいになっていたと思います。僕の場合は部活動のサッカーだったのですが、「あれ?自分って好きでサッカーやってるんじゃなかったっけ?」と一度疑い始めてしまうと、もう止まりませんでした。何をしても楽しくなく、世界が真っ暗でした。僕の場合は、たまたま入った本屋で心から感動した本と出会ったことで、この窮地から脱することができたのですが、もし出会ってなかったら…と思うとおそろしいです。「自分は何が好きなのか、何で心が安らぐのか」ということが分からないで生きることは、おそらく死ぬことよりも辛いことだと思います。

劔は松浦亜弥と出会い、ハロプロと出会い、仲間と出会うことで毎日が輝きだすのですが、僕がいいなと思ったのは、その仲間たちがそれぞれ「ハロプロと同じくらい大切なものを見つけ」、ハロプロから徐々に離れていき自分の人生を歩み始めていったところです。極端な表現かもしれませんが、いくらそれが素晴らしいとはいえ、やはりハロプロというアイドルは単なるidol(偶像)にすぎず、「今が1番楽しい」と思えるためには、偶像から現実世界へと視点をずらしてそこで生きていくしかないということをそれぞれが認識していったのだと思います。経験上、人は生きている現実世界がつらくてどうしようもないとき、前向きに物事を考えることは難しいと思います。そこで、いったんどこか別の"世界"に身を委ねる、避難することで心を落ち着かせる必要があるのです。劔はハロプロという"世界"に避難することで、本当に自分が好きなものはバンド活動であることを再認識することができたのです。僕の場合は、本の"世界"に逃げ込んだことで、文章を書くことの楽しさに気づき、将来は文章を書くことを仕事にしたいな、と今では思うことができるようになりました。今自分が生きている現実がつらくなったときには、一旦はそこから距離を置いた別の"世界"に身を委ねてもいいが、心が落ち着いてきて自分の方向性を把握したなら、その世界から抜け出して現実世界を生きるように、ということが、この映画から汲み取ることのできたメッセージの一つでした。このメッセージは、生活が豊かになりすぎたがゆえ、親のもとにパラサイトしていれば、大人になっても好きなことだけをする生活を、しようと思えば可能な現代社会を生きる僕たちにはとても刺さるものがあると思います。

P.S.

この映画は、テンポが良いものでは決してなく、117分がとても長く感じました。評価が別れるとしたら、そこが1つの分岐点になると思います。しかし、今泉力哉監督は今年の2月18日に「退屈なシーンがない映画はあまりつくりたくないな」とツイートしていますし、音楽には新進気鋭のシンガーソングライターの長谷川白紙を起用していることから、最初からテンポの良いものを狙っていないことが分かると思います。

ちなみに、僕が成長したからなのか性格がひねくれたからなのか分かりませんが、「泣ける映画」「笑える映画」というように、観る人に特定の感情を起こさせようと宣伝されている、「楽しさ重視」のエンタメ映画を、楽しめなくなった自分としては、この退屈感は良いと思ってます!

これは俺たちの話ではない

プロットとしてはよくあるやつ。

この手の話は、徹底的なリアリティを持ってまず登場人物たちをスクリーン上に「実在」させることが重要になる。

その点、同じく公開中の「花束みたいな恋をした」などはディテールに穴が無く大成功していると言える。

本作については、実話を元にした原作の映画化であるにも関わらず、どうにも乗り切れない。

特筆したいのはウルトラマンをネタにしたやりとりである。メインの彼らは2000年代に青春を過ごしていることから、ウルトラマンを観て育った世代では無い。一般教養の範疇外のはずである。

この年代の若者たちがウルトラマンをネタにすることは、よほど偏った嗜好の持ち主同士でなければ有り得ない。

劇中において数あるDVDやフィギュアの中に特撮物を少しでも忍ばせておくなりしてあればまだ理解できたかもしれないが、そのような匂わせ演出は無かったと思う。

ここで透けて見えるのは、「オタク」というものを一塊に扱っている感覚である。

これはあまりにも雑だし、登場人物の造詣がぼやけてしまう。「何かを好きになる」という普遍的なテーマを描くためには、登場人物のリアリティを持って観客の心を彼らの人生に乗っけることが不可決だが、個人的にはここで足掛かりを失ってしまった想いであった。

実在の人物なのかもしれないが、劇中に彼らは実在し得なかった。

そこから先はコントを観る感覚である。

もう一点、これは事実なのだろうから仕方が無いところだが、本作のメインキャストたちは自らの手でトークライブを主催し、一定のファンすら獲得しており、オタクカーストにおいて結構な上位に位置している。

活動に対する葛藤もあまり無い。

この事実は、彼らへの共感ひいては作品への共感に対する高いハードルとなっている。

なぜなら、多くの人にとっては「向こう側」の話だからである。

彼らは彼らとして、客席側にいるマジョリティの視点をもっと入れるとか、遠巻きに見ていることしかできないような寂しい俺たちにスポットを当てるなどの目くばせが至らないため、ツッコミの無いボケをひたすら見せられているようなメリハリの無さを感じてしまう。

独りでコンサートに来ていた女教師の物語こそもっと観せてほしいところである。

最後に、ついに主人公が憧れの松浦亜弥と対面することになる握手会において、そっくりさんを出したのははっきりと否定しておきたい。

松浦亜弥は存命の人物である。

本人を出せないのであれば、後ろ姿に止めるなど工夫して欲しかった。

最も盛り上がるべきシーンで、明らかに松浦亜弥ではない松浦亜弥を見せられたところでかなり興醒めしてしまった。

まさにコントである。

今泉監督は「執着」をテーマに描いてきた監督と言える。

そういう意味では本作は腕が鳴る題材だったと思うが、「愛がなんだ」のようなキラリと光る過去作と比べれば凡作と言わざるを得ないだろう。

共感度がやや低めだが、映画としてはよい作品でした。

かなり知る人ぞ知るの世界で、

個人的には監督と太賀で、興味本位で見にきたので、

モー娘。のファンでもなんでもないから、やや内容的には刺さらなかった部分がありました。

が、

こういう世界もあるんだなという発見もあったし、おもろいなという気持ちも感じたので、

映画としは、良い作品だなと思いました。

花束みたいな恋をしたと、2本立てで見たので、

最初の冒頭は、「花束」の余韻に浸ってて、あまり入ってこなかったですが、

後半徐々にストーリーに入り込んで、

あまり無関係ですが、「花束」とはよいハーモニーが聞こえるぐらいに、不思議な気持ちで見終わりました。

好きなことに夢中な人たち、社会っていう現実、うっすら共鳴しているように、

いい組み合わせでした。

ちなみに、ここ最近みた太賀が出た映画3本とも、太賀くんがお尻丸出ししていたので、

ああ、確信犯だなと、改めて感じた部分もありました。笑

次回作も見せてください。。。笑

正規社員が減少し、非正規雇用が増加した時代

すみません、ハロー!プロジェクトはまったく知りません。だけど、パチンコ暮らしをしていた時代でもあったので、「CR松浦亜弥」は打ったことがあります。面白くなかったし、「CR中森明菜・歌姫伝説」の方が勝てたし、面白かったなぁ(あの頃はアイドル歌手の機種が多かった)。

原作者・主人公劔はロックバンド“神聖かまってちゃん”のマネージャー・ツルギだったんですね。そんな彼もアイドルにハマっていたのか。と、ひとつの時代を感じてしまいます。学校には“卒業”という別れがあるけど、俺達には卒業なんてない!とはいえ、アイドルも隆盛がつきものだし、引退したり人気が衰えてくるとファンもいなくなるというもの。石川梨華のスピーチはけっこう泣けるのです。

ツルギ、コズミンたちはバカやってるグループだけど、やっぱり青春。俺も若い頃はバカだったと、ノスタルジーさえ感じてくる。そしてサブカルやオタク文化に愛の手を!昔からアイドルの歌に男の低音で掛け声を出したり踊ったりとかあったけど、彼らも青春してるんだ!と、あらためて思う。

それにしても仲野太賀は凄いね。主演にしろ助演にしろ個性を爆発させている。ハズレがないわぁ。

生きているのは推しがいたから?

奥田民生にしか見えん

パッとしない人生を送っていたつるぎが、ある日松浦亜弥に出会い、ハロプロオタク仲間と共に青春の日々を送っていく話。

.

私もジャニーズオタク(今はもうオタクとは言えるほど熱は無いかも)なので、前半はとにかく共感しまくり。オタクやってたから友達もできたし、遠征行ってたくさん思い出もできた。なので私もあぁ、"あの頃"は楽しかったなぁと思って一緒に見ていた。

.

そんな楽しいオタクムービーだと思っていたら後半、プライドが高くて、スケベで、ネット弁慶な嫌なやつだったコズミンが末期ガンというのが発覚し、雰囲気が変わってくる。

.

コズミンはずっと変わらずそのまま死に行くんだが、それがめっちゃ『佐々木、イン、マイマイン』みたいだなと思った。宇多丸さんが『佐々木』の評の中で、成長するとはいろんな可能性を切り捨てて1つの道に進んでいくことで、佐々木はその手前で永遠に留まり続ける存在というようなことを言っていた。

.

コズミンも病床の中でもずっと変わらなかった反面、つるぎはいろんな選択をしてどんどん成長をしていき今を楽しんでいる。コズミンって、誰でも持っている自分の嫌な面を全て体現している存在のような気がして、その面は大人になるにつれて無くなったり変化していったりすると思う。

.

劇中に卒業コンサートのシーンが出てくるように、私たちも何かを切り捨てて(卒業して)、前へと進んでいく。変わらずに死にゆくコズミンは、嫌なやつだった自分との別れということなのかなぁと思った。

.

ずっと変わらないことが楽しいんじゃなくて、変化した先の今が楽しい。なんだけど、学生の時の友達に会うと変わらないねとよく言われる私は死ぬのかな?と思いました(笑).

.

ちなみに、山中崇さんが途中から奥田民生にしか見えないので注目です。何気に1番歌が上手い大賀さんも。

あの頃。は

【あの頃。かあ…。】

この物語は、おおよそ、ITバブルが弾けて立ち直りかけた時から、リーマンショックなど金融危機で、再び、世の中が混乱に陥った頃までのストーリーだ。

なんか、一瞬の良き時代だったような気もする。

同僚のおじさんの長男は東大で、次男の弟は中卒のニート・フリーター。

そのおじさんは、子育て間違ったと嘆いていたが、でも、その弟くん、なんかやっていけそうじゃんって、楽観的な雰囲気があった。

僕はというと、この頃、テクノユニットのPerfumeにハマりかけてた。

冨田勲さんのシンセサイザーのホルスト惑星に驚き、YMOに感激して、電気的な音楽に興味を持ち続けて、最後に登場してのが、Perfumeだった。

最近でも、Perfumeは好きだ。

渋谷公会堂がLINE CUBE SHIBUYAとして一新され、柿落としが、Perfumeで、僕は、その初日の前から10番目くらいの真ん中の席が当たった。

冨田勲さんのシンセサイザーのホルスト惑星に感激した頃から考えたら、「三つ子の魂百まで」とはこのことだなと、一人で納得している。(※ んで、こんなレビューを書いていたら、2月23日、ダフトパンクの解散のニュースが飛び込んできた。驚いた。)

そして、この頃、気の合った友人が、肺がんになってしまった。

一時回復して、再び働き始めたが、再発、転移して、結局亡くなってしまった。

仕事もプライベートも悩んでいる頃だったが、僕にメールをくれて、「自分は先のことは考えず、今を生きているんだ」と励ましてくれたのを、今でもよく思い出す。

毎週毎週、映画を何本も観ているのも、この映画のオタクも、僕は本質的には同じではないかと思っている。

まあ、自分の周りにアイドルヲタがいないからかもしれないが、アイドルの良さをひたすら見出そうとする彼等の姿勢も、なかなか良いじゃないかと思ったりもする。

コロナ禍が収束すれば、また、良い時代が来るのだろうか。

今の世の中の不寛容さや、インチキな政治を見てると、そんなことはないような気もして心配にもなる。

ただ、僕も、今が一番面白い。

あと、コズミンは、相変わらずとはいえ、どこか深いところに怒りを抱えていたのではないかと思ったりする。

自分に対するものだったり、不寛容な世の中にだったり。

以下は、ディラン・トマスの詩の初めの段だが、別に年寄りだけにに向けたものではない。

DO NOT GO GENTLE INTO THAT GOOD NIGHT

Do not go gentle into that good night,

Old age should burn and rave at close of day;

Rage, rage against the dying of the light.

このアイドルヲタ達は、確実に生きていたのだ。

生を迸らせていたのだと思う。

アイドルオタクだって青春する

原作は未読。主人公が松浦亜弥をきっかけにハロプロにハマり、仲間とともに過ごした日々を描いた物語。

あややにハマり、元気をもらい、仲間を作り、共感を得て、周りにも伝えようとしていく姿はとてもよかった。アイドルにハマるってことが自分にはなかったのでその熱量がこんなものなのかなとも思ったが、ステレオタイプのアイドルオタクっぽくしたくなかったのかもしれない。ただ、主人公が自分の部屋で「桃色の片思い」のMV観て静かに涙するシーンはなんかよかった。何かにハマる瞬間ってこういうもんなのかもしれない。

原作が自伝的作品らしいので、エピソードを積み重ねただけになっている印象なのは仕方ない。あの仲間たちがとった実際の行動からあまり逸脱はできないからそれほど大きな感動が待っているわけではなかった。そういう作品なんだと割り切るしかない。

作品に流れているのはオタクたちのアイドル愛。でもそれだけでなく、大阪人のなんでも笑いに変えてやろう精神が本作の根底に流れている気がした。少し行きすぎなところもあるが、それで救われた話もある。ニヤニヤしながら観てしまったが、嫌悪感を示す人もいるかも。

最後に演者。やはり仲野太賀がよかった。めっちゃ嫌なヤツで、金に汚くて、意地が悪くて、スケベで、プライドが高い、けれどもなぜか周りから見捨てられない男を熱演していた。この手のコメディには欠かせない俳優になった。そして松浦亜弥役の山崎夢羽。あのシーンは顔は見せずにごまかすのかと思ったら、普通に松浦亜弥役として出てきて立派にあややを演じていた。松浦亜弥役としては右に出る者がいない女優だ(他にそんな役の作品なんてないだろうが)。あ、でも松浦亜弥主演作で若い頃を演じさせるってのはありか。

「今がいちばん楽しい」

大賀のお尻はちょっと食傷気味 松坂桃李の指がすごく綺麗🤩

劔樹人さんの自叙伝。原作の本は知りません。ハロプロ詳しくないです。握手会などにも行ったことなし。アイドルのCDもまとめ買いしたこともありません。松浦亜弥が結婚・引退したのもなんとなく。劔樹人さんももちろん知りませんでした。大賀の映画は「タロウのバカ」からはほぼ全部見ております。この映画でも大賀のお尻が見られますた。大賀のお尻はちょっと食傷気味でございます。SMTのプレゼント抽選に当選して送られてきた「泣く子はいねぇが」の大賀サイン入りB2ポスターがウチにございます。飾らずに大事にしまってあります。

劔さんは新潟出身のベーシストで大学(大阪市立大学)から大阪へ。新潟人が大阪に出るとああなっちゃうのか~~~と感慨無量。何かの「推し」で学校や職場と関係なく友達になるのはいいんじゃないでしょうか。現実の劔さんの場合はちょっと仕事ツナガリだったと思いますけど。あと、みんなびっくりするくらい音痴でした😅

劔さんの自叙伝なのでその劔さん役の松坂桃李の指がすごく綺麗🤩 蜜蜂と遠雷 では気にならなかったのですが。左ききなのにベースの持ち方は右ききでした。劔さんがベース指導したみたいです。東京のライブハウスで働き出した場面では、ステージの上で、ベースの音量テストをして、音響スタッフから、「ベースうまいですね」と声をかけられる場面があり、な~んだぁ~、出演前のリハーサルじゃなかったのかとちょっとガッカリ😞 大学生にはちときつかった。髪型は劔さんに似せていたようですが、メガネかけるとひょつこりはんでしたわ。松坂桃李に自分の役をやらせるとは贅沢な。中田青渚チャンは可愛かったです🤩 奥さんの犬山紙子のイメージなのかな?

冒頭、怒髪天のボーカルの増子さんほんの少し出てました。

大賀のコズミン(とくにネット弁慶)はなかなか面白かったですが、監督の味付け(作風)なんでしょうが、全体に粗っぽい感じでした。

あの若さで肺癌ってホント? 杉作J太郎(劔樹人さんの大阪時代のハロプロ仲間)を肺癌にしてあの世に送りたかった?

パンフレットは(さすがに)売ってませんでした😅

痛い映画

好きなものを好きと語れる場所は

実はそんなにたくさんないんだよなー。だって好きなものを否定されることは自分を否定されることだから。

好きなものに出会えることよりも、好きなものを一緒に好きと語れる場所、仲間を見つけられることが幸せ。

予告がよすぎて勝手に期待しすぎた感あるけど、良作だと思います。見終わった直後より時間が経ってからの方がいい映画だったなと思える。

松坂桃李くん自身が好きなものにのめり込む方だからなのか、あやや・ハロプロに夢中になるさまがよく描けていたと思う。あややで泣いてレコ屋にもり漕ぎしてるときのキモ高揚した顔!!サイコー!

世界の中心どころか世界そのものになるほど夢中になれるもの。一緒に夢中になれる仲間。

経過する時間のなかで大切の順番が変わって、かつての熱を失ったとしても、それが礎になって地続きの今がある。だから今が1番最高だと胸が張れる。

そのマインドで今一度コズミンのあの頃おもろかったなぁという言葉を思い出すとほんとグッときますね。

ブロンズ像、ボンクラどもの夢の跡

全207件中、121~140件目を表示