HOKUSAIのレビュー・感想・評価

全127件中、61~80件目を表示

画家老いて、見目は変われど、精神は不変

普段、画家の伝記映画は手当たり次第に鑑賞しているので、

その流れで本作も鑑賞。

思えば、日本の画家に関しては、TVでドラマ特番が組まれるぐらいで、伝記映画って珍しい気がする。

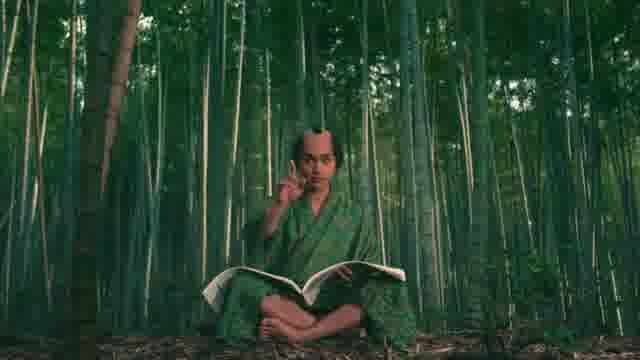

北斎がその目で捉えたものを表現するというブレない軸。

これが映画全体の演出にも北斎のキャラクターにも反映されていた。

以前、Twitterで「ようやくカメラの性能が北斎の目に追いついた」

として

富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」の波とカメラで撮影された波の

比較画像がバズってた。

(写真は北斎の画にそっくりでたしかに驚かされた。)

この北斎の目でしか捉えられなかった光景を

巧みに演出で表現しようとしているところがすごい。

ただ、演出は一部過剰なところもあったかなという印象。

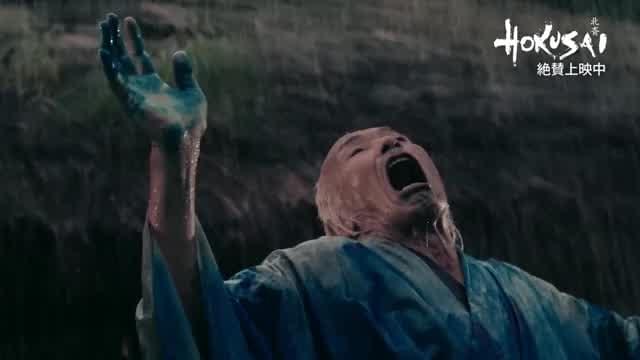

風のシーンは良かったけど、ベロ藍、通称北斎ブルーのシーンは

そんなことするわけないでしょ!と思ってしまった。

(北斎ブルーって高価なのでは?と鑑賞中は勘違いしていたけど、

どうやら中国で量産が成功して価格が下がってきたあたりで北斎が使いだしたらしい。)

映画をきっかけに北斎の師弟関係やベロ藍の歴史とかを調べるきっかけにもなったので、研究心くすぐられ鑑賞後もたくさん楽しめる作品;)

余談

北斎の弟子として登場していた人物のうち何人かは名前など

明かされていなくて、誰なの?と気になって調べたけど、

明確な記録が残ってないみたいで、映画でもそこらへんは

「もしかしたら北斎に師事していたかもね」というスタンスで表現したのかな。

歌っていた男の子のモデルは誰なんだろうか…。

妖怪画を描いていたのは、北斎季親かな?

制作陣の皆さんに答え聞きたい!!

たぶんこうだったんじゃないか劇場

チコちゃんに叱られるを観ておられる方はご存知かとおもいますが、たぶんこうだったんじゃないか劇場を思い出しました。

ハッキリとわからない部分をどのように想像で埋めるかで、歴史物は随分変わりますね。

諸説あるでしょうけど、たぶんこうだったんじゃないかというひとつの説ですね。

前半のキャストが豪華すぎて、柳楽優弥も玉木宏も阿部寛も、もっと長く観ていたかった。

他の画家の末路も追いかけて、赤ん坊が育つ過程も含めて前後編の2作品にして欲しいなと思って観ていたかったのですが、ラストシーンを観てわかりました。

前後編にするとダメな理由が。

あれが監督の描きたかった絵なんだなと。

それがこの映画の全てで鮮烈なシーンでした。

顔に墨で落書きの柳楽優弥の北斎と、顔に青の顔料をかぶる田中泯の北斎のシーンの対比も前ふりだったのかと。

永山瑛太の顔の赤と田中泯の顔の青の対比も。

ナレーションや主人公の独白がなかったのは良かったです。

そうすると、ウォン・カーワイのイップ・マンみたいになりそうで比較してしまうかな。

言葉でグダグダ語らず、あくまでも映像と色の絵で魅せる作品でした。

こんな日だから絵を描く

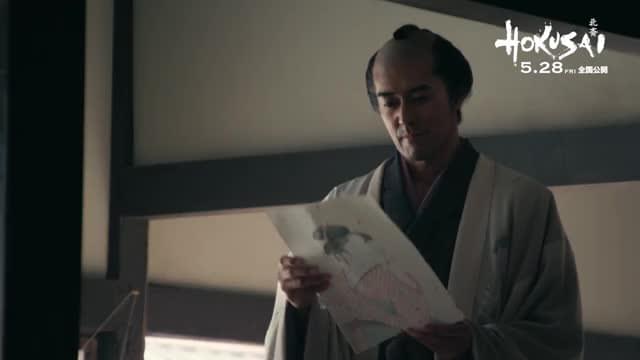

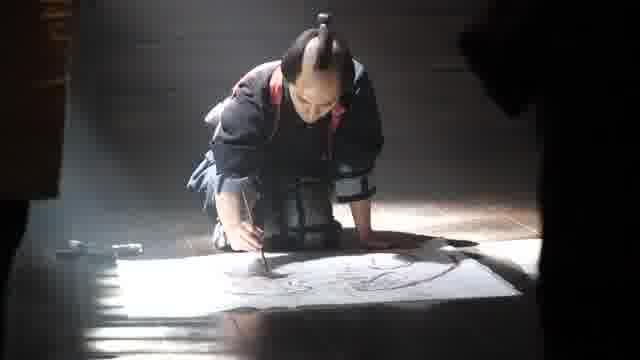

絵師・北斎の人生を柳楽優弥と田中泯が演じた映画。全4章構成で、前半2章を柳楽が、後半2章を田中泯が演じている。

第一章では歌麿・写楽・北斎の三者三様が、第二章では馬琴との才能の才能のぶつかり合いが、第四章では戯作者柳亭種彦の死に絡んで老境に至った北斎の魂の有り様が、それぞれ描かれているが、第三章の、特にいわゆる北斎ブルーとも呼ばれる藍との出会いのシーンなど、もはや顔芸かと言っても過言ではない強烈な表情をいくつも重ね、いかにその出会いが画期的であったかを描いていて、流石に代表作と目される「富嶽三十六景」誕生のシーンだけに、画も演技も熱が籠もっていた。

ただ、たしかに良くできた映画だとは思うのだが、相手が北斎というメジャークラスな人物であるだけに、色々工夫はあってもやや通り一遍なストーリー展開と描写に留まったきらいはある。北斎の奇天烈さに負けないくらい奇想天外破天荒なストーリーが見たかったというのは贅沢にすぎるだろうか。

ただ、作中で2度語られる「こんな日だから絵を描くのだ」という北斎の台詞は、心に留めておきたい良い言葉だった。なんとなくではあるが、北斎ならたしかにそんなことを言いそうではある。

精神性を強調し過ぎで、脇役が目立つ

若い頃見た「北斎漫画」は、あのタコの絵にインスパイアされたクセのある映画だったが、こちらは逆に北斎の精神性を余りに強調しすぎているような気がした。「北斎漫画」だってフィクションだろうけど、これは買い被りすぎというか、こんなに求道のストーリーにしていいのかと。だから後半の田中泯はインパクトがあるのだが、前半の柳楽優弥は手練れの脇役たちに食われている気がした。それは柳楽優弥のせいではなく、脚本からそうなるのだと思う。あの波の絵にまで無理につなげている環境映画みたいになってしまっている。絵自体はキレイで、お代の価値はあると思う。

この映画のメッセージは、御禁制もなく自由に絵を描きたいということのはずで、だったら、もっと破茶滅茶でもよかったのではないかと思う。

波‥☆

前評価がそれほどではなかったので、あまり期待せずに行ったがなかなか面白かった。

やはり、役者が揃っていて なかでも期待通り田中泯。

青年期のエピソードは創作が多く場面がくるくると変わりわかりにくさもあるが、それでも

蔦屋や歌麿、写楽等の関わりが描かれ、後半になると北斎と種彦を中心にして一気に

加速していく。

他のレビューにもあるように、やはり北斎への知識があると数倍は楽しめるのではないかと

思う。

北斎が病後、放浪の末 富嶽三十六景を描き始めるが 北斎好きの知人はもっと

彼が描いた肉筆画が見たかったと言っていた。

しかし、波と富士があまりに有名なためこの選択は仕方がないかも・・。

場面の色彩も豊かで、吉原のシーン(天井や襖絵など)も豪華で見応えがあった。

ラストシーンの波、小布施に行ってみたい。

北斎へのリスペクトがない 嘘で固めた映画

私は6年前、小布施の北斎館を初めて見学した。北斎というと 「富嶽三十六景」しか知らなかった?くらいだったが、北斎館では北斎の多様な作品群と90歳まで描き続けたという 絵への凄まじい情熱に圧倒され、また、84歳超えて、江戸から小布施までの250kmを旅した!それも4度も❗という事実に まさに絵を描くことへ どれだけのエネルギーが北斎を動かしたのか!と ただただ その超人ぶりにひれ伏した。

そして、当時 北斎に関する番組が幾つか有り、ますます北斎に興味を持った。それ以後も北斎関係の番組は見逃さず、最近も かの有名な「神奈川沖浪裏」の波についての検証実験を行った番組を観たが、ハイスピードカメラで捉えた波の先端の波形が、まさに北斎が描いた鉤爪のようになっているという事がわかった!そして、あそこに描かれた三艘の船は実は一艘の船が波の状態によってどう波に乗るのかという 言わば一枚の絵の中に描かれたアニメーションだった!という事も検証された!なんという 鋭く正確な観察眼だろう❗またもや ひれ伏すしかない…!

そんな私は 「HOKUSAI」を非常に楽しみにしていた!田中泯さんが北斎なんて 期待しかない!

のに…何だ?コレ?

観てる間中 疑問とため息ばかりが私を覆っていた!ガッカリどころか、怒りにも似た感情。

そこに描かれた北斎は 私が知ってる北斎とは全く違う人間として描かれていると思った。納得出来ず、帰り道に図書館に寄り4冊の北斎関連の本を借りて来て、自分の違和感の正体を探った。

私が思う北斎は 絵を描く事だけに関心が有り、絵を描くためなら他のことはどうでも良く、死ぬまで絵の向上をひたすら目指して、死ぬ間際には「後10年…いや後5年長生き出来たら、真の絵描きになれるのに…」という言葉を遺した という、絵への情熱の塊。天才であり、超人❗

先ず 違和感が有ったのは 映画では若い頃の北斎は売れてなかった?そして、蔦屋重三郎に見出された? 写楽に嫉妬?である。そして、写楽の言葉から自身の足りないモノを見つける為に放浪し、遂に波を描く。そして蔦屋に認められる。

本当に?そんな事ある?

調べた結果、北斎は20歳頃にはプロデビューしており、ちゃんと普通に売れていた。蔦屋から本も出て居るが、蔦屋重三郎のWikipediaや北斎の年表の幾つかを見る限り、蔦屋とは深い繋がりはない!蔦屋は 歌麿や写楽を売り出した版元という事実が大きい。しかも、映画で描かれたように 当時の写楽が、北斎より売れていて、「役者の中にあるモノを描いておるのだ」などと上から目線で語るなど 全くの事実無根❗写楽の絵は当時 あまりに役者の特徴を掴んでいて、本人の欠点まで描いているという事で、庶民だけでなく、モデルになった役者本人からも人気が無く 売れなかったそうだ。そして、写楽の絵の完成度は尻つぼみに低下したようだ。写楽は10ヶ月で消える。なのに何故 写楽が今 もてはやされるのかというと、他の浮世絵と同様に陶器を包む(今の新聞紙的な)用途で海外に渡った先で、ドイツの評論家?の目に留まり、それが明治時代に評価が逆輸入されたからだという。

とにかく、そんな写楽より 北斎が劣っていたかのような描写は 全く いただけない!酷い。

もし、仮に本当に このような場面が有ったとしても、北斎は写楽のデフォルメを咎めたりするはずは無い。「北斎漫画」を後に描く事になるわけだから、デフォルメに関しては違和感など持たなかっただろう。

そして、若き北斎が蔦屋に見せた あの波の絵は「おしをくりはとうつうせんのず」という40歳過ぎに描いた絵だと思うが、蔦屋重三郎は北斎が37歳の時には亡くなっていた。「北斎」と名乗ったのも39歳から。蔦屋に見出されたという演出は 蔦屋重三郎の役に付加価値を持たせる為、演じた阿部寛さんに魅力を持たせる為のものだと感じた。

どれだけ デタラメなフィクションなんだよ!北斎に失礼だ!制作者は北斎を愛してない!

更に、北斎が卒中で倒れた時は68歳で、既に「富嶽三十六景」を描き始めてから五年程経っていた。北斎の史実や記録には北斎が、病に倒れるも、独自の薬を研究し飲んで、回復したとある。不自由な身で 旅したとは何処にも書かれてない!本当に 絵が描きたくて 描きたくて、その強烈な思いで 短期間で驚異的な 回復をしたであろう!北斎の90年の生涯を思うと それは奇跡でもあり、必然、当然とも思う。不自由な身での旅の方が、観る者に訴えるとでも考えたのだろうか?とんでもなく安い演出だと思う。

そして、あの当時、外国から入ったばかりの「ブルシアンブルー(ベロ藍)」に感激して 頭から浴びる‼️シーン!有り得ない!絵師が貴重な絵の具をあんな風に無駄にするなんて!先ず、絵の具使って何かしら描くでしょ!どんな素晴らしい青か確かめるでしょ!…このシーンには呆れ返った!この作者は全く絵を描かないし、絵描きの心も無知なんだと確信した。

そして 最も酷いと思ったのは

「柳亭種彦」を北斎の朋友?のように描いた事!

柳亭種彦と北斎は種彦が25歳の時(北斎は48歳)に「阿波濃鳴門」なる戯作を北斎(挿絵)と作ったという記録はある。しかし、種彦は30代を過ぎると その後亡くなるまでの三十年間、歌川国貞という絵師と組んでいる。

それは 北斎から離れたのか?種彦の方からかは不明だったが、そういう仲の二人が 映画のような親しげな間柄ではあるまい!映画を見ていて一番腑に落ちないと思ったのは、北斎が 種彦の壮絶な最期を思って描いたとされた絵!あんな絵は今まで 北斎の絵として観た事はなく、もし そんなエピソードがあるなら もっと有名であっておかしくない!調べたら たしかに存在していた。が、これは 北斎の妖怪やお化けの絵のひとつに過ぎない。何故なら、よく絵を見れば首の近くに柄杓が描かれている。壮絶な死を思って描いたとしたらとんでもなく変な図柄(笑)

種彦が死んだのは 当時 天保の改革で 書物の版が差し止めにあい、そのショックで病に倒れ、亡くなったとの事。映画での種彦は 死ぬ事も厭わず、お上に逆らい 首まではねられる❗という重い罰に処せられたが、あんなのは 全くの作り話!嘘。もし、仮に処分が真実であったとしても、その種彦の屍を見舞いに行く程の恩も情も存在したはずは無い!北斎にして見れば、自分ではない絵師と30年間もつるんでいた戯作者である。しかも、種彦が死んだのは60歳である。瑛太さんの種彦はどう見ても40代半ば。都合良く 種彦の没年に あの絵が描かれたから 二人を懇意の仲としたに違いない!

何故 こんなフィクション=嘘を絡めたかというと、権力や芸術への取り締まりに抗う姿は、簡単に共感を呼べると考えたに違いない。写楽の件も「あの北斎も若い頃はダメな時期もあったのだ」と観賞者に共感してもらう意図かもしれない。が、

それこそ!北斎の真の姿を捻じ曲げ、冒涜してるとしか思えない!

せっかく田中泯さんが演じていても、北斎の偉大さは伝わらず、むしろ矮小化してると感じた!制作者は北斎をリスペクトしてない!

北斎は その作品を見て、素直に史実を追うだけで、その ほとばしるエネルギー、情熱に感動出来る天才だ!

絵を描く事が 北斎の生きる全て。

多分 北斎は 取り締まりに対しても、「困ったな」とは思っただろうが、抵抗する気はなかったのではないか。そんな事に心を砕く隙間は北斎にはなく、ひたすら 絵を描きたくて、描きたくて、そんな北斎を思った弟子の高井鴻山からの小布施への招待を 非常に喜んだに違いない。鴻山は北斎の為にアトリエまで建てた。そして、85歳から89歳まで4度も小布施に旅した!その間に描かれたのが、ラストの波涛の図。あれは 小布施の祭りの屋台の天井画で 計4枚描かれた。地元の村人に愛されたという。

フィクションだらけの北斎の生涯の何処に感動出来るだろう❗

この映画を観た方々の大半は これが事実(史実)だと認識してしまうだろう!それが 一番 腹立たしい!

少しでも 北斎に興味を持ったなら 是非 本当の作品群を直に見て欲しい❗

そうすれば、「世界に影響を与えた人物100人」の中で 唯一日本人で選ばれたのが 北斎だという事に 納得が行くはずだ。

もっと不満な点は幾つもあるが、とにかく 演出や嘘で固めたストーリーは 全く評価出来ない!むしろマイナスを付けたい!

ただ、演じた役者に罪は無い!それぞれが与えられた役を懸命に演じていた。その役者への点数が、二点。

特に 柳楽優弥さんの絵師としての佇まいは 非常に美しかった! 姿勢、筆の持ち方、筆運び、真剣な眼差し、どれもが 大変に優美で、見とれた!

この映画は二度と観ないが、柳楽優弥さんの佇まいは ずっと見ていたいと思った😊

[追記]

北斎はタバコ 酒は飲まず、甘い物が好物で、生涯に90回以上も引越したという。北斎も栄も絵を描く事だけで掃除もせず、汚れて居づらくなったら他に移ったらしい。時には滝沢馬琴の所に身を寄せたことも有るようだ。雅号も30ほど変えていたそうだ。「画狂老人」もそのひとつだ。

北斎は旅が好きだったというから、ひととこに留まるのは性にあわなかったのかもしれない。名前を変えたのもの そんな気持ちの表れかも…?小布施では、子供に絵を描いてやったり、毎朝 魔除けの絵(獅子が笑ったり、ムスッとしたりしたり、その日の気分で表情が変わった)を描いていたそうだ。北斎漫画など見ても、北斎にはユーモアも有って、ひょうきんな面もあったのではないだろうか?私が、思い描いた北斎は ただ ひたすら絵が好きで、常に 好奇心と向上心と 遊び心を持って描き続けた天才❗

甘い大福を美味しそうに頬張り、野の草花や市井の人々を愛おしそうに観察し、やんちゃな表情で絵を描く…そんな北斎を演じる田中泯さんを見てみたかった。

北斎漫画の「漫画」とは北斎が「気の向くままに漫然と描いた画」とその絵を称していた事から 後に付けられた言葉だという。北斎漫画は 今の漫画とは違い、ストーリーは無いが、その表情や動きなど非常にバラエティに富んでいて、見る者に楽しさや物語を思い巡らせる力があり、当時 庶民に大変な人気だったそうだ。

今や 日本の文化とも言える 「漫画」の言葉のルーツが北斎だという事が、嬉しい!いや、凄い事だと思う!

※ 一部追記しました(プルシアンブルーについて)

描きたい絵を思いのままに

葛飾北斎の生涯を、ストーリーを4部構成に分けて1.2章の青年期から、3.4章の晩年期までを描いている。その青年期を柳楽優弥が、そして、晩年期を田中泯の2人が、W主演で演じている。

北斎に関しては、遅咲きの絵師と言われ、当時の浮世絵で名を成していた、喜多川歌麿や東洲斎写楽に遅れをとり、『富岳三十六景』が、世に出るまでの史実は、あまり残されてないと聞いている。そのため、若い頃の北斎は、謎に包まれてた絵師とも言われている。その分、本作では、蔦屋を介して、歌麿や写楽と共に、時代を歩んだ絵師として、都合よく自由には脚色もできたと思う。

1.2章では、名も無く、貧しい若い絵師・勝川春朗(後の葛飾北斎)の破天荒な生活から、絵師として開眼していく、サクセス・ストーリーが描かれている。その成功に導くのが、版元の蔦屋重三郎役の阿部寛。春朗の型にはまった絵師から、心の思いのままに描く本物の絵師へと、厳しさの中に温かみを持って導いていく。但し、阿部寛の顔がアップになる度に、浮世絵のそのもの絵の様に見えてきて笑った。(笑)

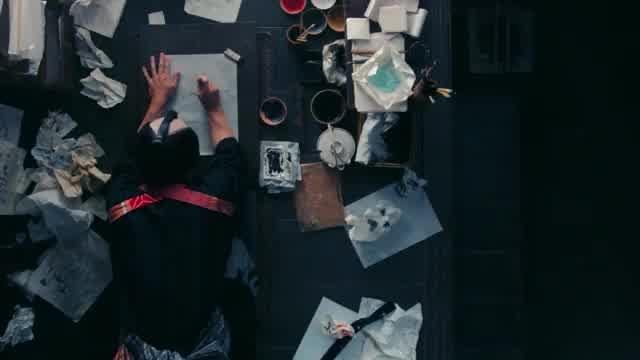

3.4章からの晩年は、弟子もたくさん抱える中、江戸の町人文化の一役を担う存在まで登り詰め、年老いても尚且つ、ギラギラした目で創作する意欲は劣ることなく、浮世絵に立ち向かう老翁の姿が描かれている。特に最後の『生首』と『波』を描くシーンは、田中泯にしかできない、ほとばしる情熱と絵師としての深みを観る者に訴えてくる。

自分も絵画は好きで、美術展にも出かけるが、その大半は印象派を中心とする西洋絵画が多い。改めて、本作を通して、浮世絵の繊細さ、一発勝負の筆入れ、明瞭な色彩、版画による増版等を目の当たりにし、ゴッホやモネの巨匠達も強く影響され、魅了された理由が、少し紐解けたように思った。

ストーリー展開という点では、やや盛り上がりに欠け、時間的にも長すぎたかな。俳優さんも中心人物以外の配役陣に、物足りに無さは感じた。

スターダスト社長の道楽映画で、歴史的に正しく無い北斎感

言いたい事は、コレだけ

「江戸庶民の風紀の乱れを正すために、

為政者によって庶民文化が危機に晒された」

それに、北斎の知名度が使われただけで

北斎の人生もなぞってないし、北斎の素晴らしさ

120歳まで生きれば、もっと上手くなり完成すると

いった、生き方の素晴らしさも

微塵も感じない

そして、前半の時代背景に、フィクションが多すぎて

歌麿や写楽に影響された証拠はない

単に、スターダストプロモーションの

倒産前の最後っ屁の社長道楽映画

脚本が醜悪

柳楽優弥と阿部寛の掛け合いに泣いた

なにも予備知識を入れず、葛飾北斎の伝記かぁ

柳楽優弥さんなら観たいな、

くらいの軽い気持ちで観ました。

素晴らしかったです!

特に前半の画商阿部寛さんと柳楽優弥さんの

掛け合いがゾクゾクしました。

特に波を描いた絵を渡すシーンは

何故か泣けました。。

後半の田中泯さんのシーンも

圧巻です。

大器晩成の権化、北斎に

勇気をもらえました。

そして、彼が描いた本物の絵をみにいこうと

いう気持ちになりました。

あと、河原れんさんというマルチな才能も

気になりました。

あ、、、富士山の見える海はどこか気になりました。

マリンコーディネーターという職業があるんですね。

公式パンフレットもとても

良かったです!

アートと熱い志とのひとときを

ありがとうございました

@品川

期待していたけど

歴史好きにはたまらない。

浮世絵が繁栄した時代の物語

葛飾北斎の2つの時代を描いた作品ですが、北斎自体に焦点を当ててる様で心情を描く部分が少なく、その時代に自由な表現を求め生きる人々の根底にある社会への不満と反骨心が綴られた物語になってます。

ですがかなりパンチ力が弱いです。

また私の先入観なのかもしれませんが、北斎自身の歩んだ人生を描いてくれてるのかと思ってました。そして有名な絵がどのような経緯で作られることになったのか。

なので製作側が時代に焦点を当てたかったのか、それとも北斎自身に当てたかったのか曖昧な感じです。

北斎をよく表している

阿部ちゃんも、若い北斎も、英も、はまり役だったが

老年の北斎は、田中泯だからこそ出来た迫力であった。

敗戦時 日本の宝は、ただ同然で戦勝国に買いたたかれ 持って行かれた。

だが、自国の博物館にあるものを自慢したいものだ。

この北斎の海外の評価は、流出したからこその、数少ない利点とも思える。

困難でも、明日を信じて進もう。

そう教えてもらった。

北斎が更に好きになった

撮り方が素晴らしい!

このカメラワークはすごいですね!

撮り方を知っています!ひとつひとつのカットが素晴らしい!映像に見入ってしまいます。

ただ、それだけに、前半の柳楽優弥くんのパートと、後半の田中泯さんのパートの対比が際立ってしまいます。

前半はかなりの部分、創作だとは思いますが、キャスティングも素晴らしく、それなりのテンポでストーリーが展開していきます。

それに対し、後半はかなり間延び感があり、前半のテンポの良さがなくなってしまいます。

しかし、前半の柳楽優弥くんのパートで、いつの間にか夫婦になっていますが、あれは何だったんでしょうか?

自分が居眠りしてしまったかな?と思いましたが、それくらい何も描かれていません。そして、いつの間にか子を身ごもって、キスシーン?そして子が生まれる?

ん〜、どうなんでしょう…、後半の間延びの仕方を考えると、この夫婦になる部分を丁寧に描いて、後半を短くテンポよくいけば、なかなかいい作品になったんじゃないでしょうか。

ちょっと、チグハグな感じがありますね。

しかし、キャスティングが良くて、撮り方、演技もいいので、皆さんも、ぜひ劇場で観てみてください!

芋生悠さんの演技も良かったでありんす!

なんというか

創作された部分が多そうに感じた

実際どうなのかウィキを使って調べてみたが

この映画に出てくるエピソードは載ってなかった

ついでに一緒に観たババアが携帯は切らないわ

始まってるのに大声で話すわで最悪だった

そのせいもあってこの映画を楽しめなかったが

何か意味なく長い部分も感じたので元からなのかな?

海外ウケも考えてかHOKUSAI

まずは身内も楽しませる内容で作って頂きたかったかな

結局、素材が良くても描き方で面白くなくなるという例になってしまった感じ

私は前半部分のほうが印象深い

私は、青年パートの方が印象に残っている。派手な喜多川歌麿や予想外に若い東洲斎写楽らとのやりとりにより刺激を受け、また現代のプロデューサーにあたる蔦屋重三郎の後押しによって、開眼していく青年北斎。その過程が見ていて面白かった。まあこのパートは史実ではなく創作による部分が大きいとの事だが、例えば 歌麿に「お前の画には色気がない」と指摘され、悔しい思いをしながらも画を探求していく所とか、道楽で描いているという写楽に、「そんなもの画か!」と北斎が絵師としてのプライドから感情をあらわにし殴りかかるシーンとか、蔦屋に一旦は見限られたものの、刺激の中で変わったのちの北斎が再び蔦屋に認められるシーンとか。好きだなぁ。あの時代、この映画に登場するようないろんな浮世絵師が切磋琢磨したからこそ、たくさんの豊かな絵が描かれたんだと思うと、その多様性の重要性を感じる。 老年パートはベロ藍を初めて手にした北斎=田中の雨の中のスローモーションシーン。体全体でベロ藍を「感じる」といった舞が印象深かった。また、田中が北斎(の自画像)に似ていて、ホントにこういう顔をしていたのかもと思った。

全127件中、61~80件目を表示