「悪意のない加害」ジョジョ・ラビット ななつ星さんの映画レビュー(感想・評価)

悪意のない加害

舞台は第二次世界大戦下のドイツ。

ナチスに心酔する少年ジョジョが、屋根裏に匿われていたユダヤ人の少女と出会い、少しずつ世界の見え方を変えていく……そんな「成長の物語」。

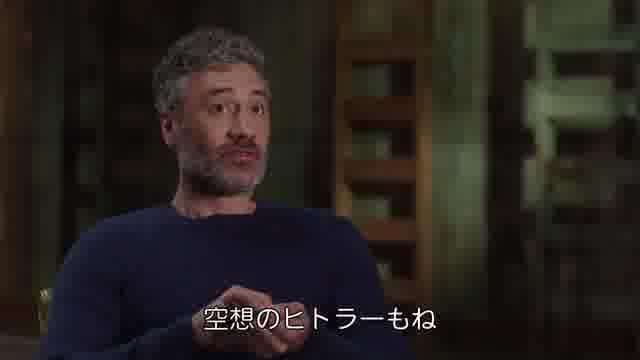

監督・脚本はタイカ・ワイティティが務めている。少年のイマジナリーフレンドとして現れるのヒトラー役も、彼自身が演じている。

ユーモアと風刺を織り交ぜたこの作品は、世界的にも高い評価を受け、多くの人の心にも「希望の物語」として届いた素晴らしい作品。

ただ……

この作品を見終えたとき、わたしの中にぼんやりとした違和感が残った。

すでに多くの方々が、「あそこが面白かった」「ここが泣けた」と、感動や笑いを綴ったレビューを投稿されています。

ですのであえて……違和感について、掘り下げてみます。ですので、楽しかった感想を抱いた方はこの先には進むまずに、ここで読み終えることをおススメします。

また基本的にはジョジョの可愛いらしさも楽しめたことを伝えておきます。

まず、物語の背景は、戦時中のドイツ 。本来なら、飢餓や恐怖、貧困といった「戦争のリアル」がもっと肌に突き刺さるような設定なはずなのに、全くと言っていいほど感じられない。むしろ、そこに描かれる暮らしの風景は、どこか陽気で明るい空気が漂っている……家族を失い心の病を抱える少年、体制を憎み命を賭して抗う母親、屋根裏に隠れ住むユダヤ人の少女……本来なら、そのひとつひとつが深い痛みと向き合う場面であるはずなのに、あっけないほど軽やかに進んでいく。

それが、監督の意図したコミカルな演出なのだということも理解できるが、映画終盤では、ナチスから解放され、少女がジョジョの頬を叩きながらも、手を掴む「希望のラスト」が描かれた。そこに至るまでの過程……誰かの死や苦しみまでもが、まるで「成長のための装置」のように扱われているようにも思えた。

他にも、例えば母親、彼女は愛する夫を失いながらも、まだ夫が生きていると周囲に語ります。その言動の裏に、彼女の心の痛みを描こうとする作者の意図かもしれないと推測できるが、同時にそのナチスを心酔する息子との向き合い方、本心を伝えずに…いや、言い出せなかった姿勢にも、どこか腑におちないものがありました。

この映画が伝えたかったのは、きっと「戦争の愚かさを笑い飛ばす」ことなのだろう。

ナチスの滑稽さを描くことで、差別や偏見のばかばかしさを浮き彫りにする、そんな風刺としての意図は感じます。でも、私はその「笑い」に、乗りきれなかった。

戦争とはもっと残忍なものではないでしょうか。

家族が引き裂かれたり、人が物のように扱われ、敵を殺すことを賞賛されるという狂気の世界。そんな現実を、コミカルな演出で包み込み、成長や希望の物語の設定として扱うことに、どうしても違和感を覚えたのです。

もちろん、こうした難しい題材にエンタメ作品として挑んだことや、戦争への皮肉という切り口、それらが世界的に大きく評価を受けた理由も何となくはわかるのだが……

どこか平和な世界から「戦争を語る」ことが、まるで演出され、エンタメ化されている物語のように感じられたのかもしれない。

『ジョジョ・ラビット』は、確かに微笑ましく、可愛らしい。

でも、もしも本当に当時の痛みを知っている人間からしたら?

ナチスによる暴力や迫害は、今なお決して許されるものではない。

その歴史的責任を問い続けることは、人間の愚かさを問い直すことであっても、それは争いを肯定することでも、誰かを傷つけることでもないはずです。

けれど、「正しさ」という言葉が、無意識のうちに人を傷つけることがある……そんな危うさを、改めて私はこの作品を通して感じた。

たとえば、かつての「加害者」とされた国や人々、そしてその家族に対して、「過去の罪」を一方的に背負わせ続けるような語り。正義の立場に立った側が、悪気もなくそれを繰り返してしまうことで、結果として、静かに、でも確実に誰かを追い詰めてしまう。

それはまるで、風評被害のようにも見えた瞬間だったかもしれない。

そう「悪意のない加害」とも言える。それは、ときに正義の顔をして、無自覚のまま広がっていくもの。

痛みを知らない誰かが、“裁くこと”に快感を覚えてしまうような。正しさという言葉が、知らぬ間に分断を生み、誰か弱き声をかき消しひとり歩きしていく。

そういった静かな狂気のようなものが、この映画の“語り方”の奥に、漂っているように思えました。

もしかして作者は、この違和感のようなものを作品を通じて描きたかったのだろうか。