米軍(アメリカ)が最も恐れた男 その名は、カメジローのレビュー・感想・評価

全28件中、1~20件目を表示

珠玉のドキュメンタリー 市民のために生きた男

これがドキュメンタリーということに驚きを禁じ得ない。今の国政を担う人々の姿を見ていれば、さもありなん。それほどまでに初志貫徹、権力に屈せず、とことん沖縄の人々のために生きた姿に敬意を表したい。沖縄の人々にとってはよく知る人物だと思うが、瀬長亀次郎といいう一人の人間の実像に迫る映像、関係者の証言は胸に迫るものがある。

沖縄の戦後史。そして瀬長亀次郎という男。

米軍の沖縄占領・・・想像を絶する苦難

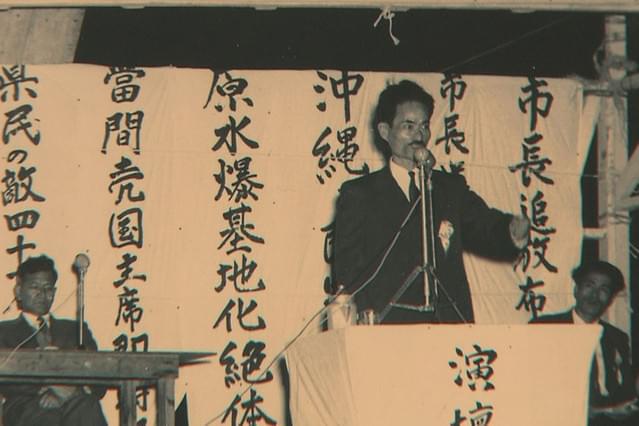

この映画は沖縄の戦後のリーダーとして米軍と戦った英雄・瀬長亀次郎を

描いたドキュメンタリー映画です。

1年5ヶ月の投獄。

出所した日の出迎えは1万5000人。

ともかく人を惹きつけた。

演説は熱狂的に人々を鼓舞して、多い時は15万人もの民衆の抗議デモを

指揮している。

亀次郎は1957年1月に那覇市長に当選している。

その時のアメリカの妨害工作は酷い。

①銀行封鎖(金の出し入れを禁止した)

②水道を止めて断水にした。

ともかく亀次郎をアメリカは恐れた。

その結果、亀次郎が那覇市長を務めたのは僅か10ヶ月である。

パスポートも奪い選挙権も奪った。

物静かな口調で理路整然と民主主義を説くのだか、民衆は鼓舞される。

熱狂する、何なんだろう?

彼は共産党員として衆議院議員に当選。1970年から8期、

1990年に引退するまで衆議院議員を務める。

映画を観ていると、沖縄の肥沃な大地が、基地として奪われて、

トラクターで掘り起こされ、住民の家屋は壊されて奪われる。

私がその地に住んでいたら、どんな気持ちになるだろう。

立ち上がれないと思う。

しかし沖縄の人々は【不屈の人】

驚くほど強い。

彼らの強さに本土の我々は甘えすぎては

いないだろうか!!

映画「宝島」は賛否があるようだが、「宝島」を観なかったら、

この映画も観なかっただろう。

沖縄の戦後史を知ることもなかった。

その意味で「宝島」は大きな役割を果たしたと言えると思う。

【”不屈。そして、ガジュマルになれ!”現在の沖縄の民の民主主義を守る意思と米軍、日本政府への反骨の心の礎になった男の半生を描くドキュメンタリー映画。】

ー この映画のフライヤーは、今は無き名演小劇場に行った際に貰って来て、ずっとそのままだったのだが、気になっていた。

そして、漸く鑑賞した。-

◆感想

・フライヤーを持っていたために、アメリカ占領下の戦後沖縄で米軍に挑んだ男・瀬長亀次郎の名は知っていた。

だが、戦後の沖縄に於いて、どのような行いをしたのかは、知らなかった。

・今作を観て、直ぐに分かるのが沖縄が輩出した、政治家・瀬長亀次郎という人物の豪胆さと、豊かな人間性により、沖縄の民に熱く愛された政治家だったという事である。

・沖縄人民党を作り、アメリカ軍に強引に逮捕されても屈せずに、那覇市長選挙に出て市長当選。その後、アメリカ軍の非民主的妨害により市長の職を辞すも、その後、国会議員になり、当時の佐藤栄作首相に沖縄の在り方について、舌鋒鋭く迫る国会での姿。

<何よりも、この方が居たおかげで沖縄の民が民主主義を守る意思を持ち、米軍、日本政府への反骨の心を持った事が、この瀬長亀次郎氏の最大の功績であろう。

凄い男が、戦後の沖縄にはいたものである。

それを記録として残してくれた製作陣にも感謝を申し上げたい。>

ガジュマルの下に集うコゼットの様に。

内容は沖縄占領から本土復帰。更には現代まで続く米軍基地問題について尽力した瀬長亀次郎の生涯をまとめたモノ。好きな言葉は『アメリカ民主主義が沖縄民主主義の崩壊を招いた』パラドックスの様な言葉には沖縄に付随する呪いに振り回される姿が痛々しい。民主主義である以上誰がリーダーになってもおかしくない筈なのにカリスマが役割担う姿は辛かった。1人の人生と言うよりもプロパガンダ的な意味合いが強かった様に感じました。しかし本土に生きる人間が遠く離れた沖縄の歴史を知る事は決して無駄でない様に感じます。自分が感じることは戦争の合間の一時の平和の陰に様々な問題が累積し決して心よりの平和は望めないかもしれないなあとつくづく思う事です。映画と言うには構成力に乏しくTVドラマというには面白くなかったのは懸念される記録映画でした。

オキナワは燃えているか

沖縄戦後の苦難をひとりの政治家を通じて描いた、非常に優れたドキュメンタリー。

正直、この映画を観るまで瀬長亀次郎の存在を全く知らなかった。日本国のほとんどの政治家が米国に膝を屈し顔色を伺うものばかりのなか、ひとりオキナワと県民のために米国と闘った男がいた。

日米同盟の下で、不戦平和と高度経済成長を謳歌した日本(ヤマト)。

かたや、冷戦下の反共の最前線基地として、日本から「切り捨て」られ、すべての犠牲を押し付けられたオキナワ。

民主主義国家アメリカの軍統治のもと、県民の自由と民主主義は剥奪され、占領地の下等市民扱いを受け続けてきた。

72年に本土復帰を果たすも、肝心の米軍基地は冷戦が終結した今も存続し、ヘリの墜落事故や軍人の刑事事件は後を絶たない。その棘は県民の心に深く刺さったままだ。

日本の国防システムと米国の東アジア軍事戦略は、沖縄県民の過酷な犠牲のうえに成り立っており、見てみぬふりはもう許されない。

なぜ米軍基地撤去をフィリピンにできて日本にできないのか。なぜ県外移設は「机上の空論」と国会で議論することも放棄しているのか。

辺野古基地移設問題を亀次郎がみたらどう思うだろうか。ウチナンチュウにとってのマジムン(魔物)を退治できる日は来るのか。

本物の英雄

極東の平和と安定

テレビ?

米国の客観的評価に日米の差を感じる。

カメジローの口を封ずる事はできるかもしれないが、虐げれられた幾万大衆の口を封ずる事はできないby瀬長亀次郎。

米国は不当逮捕による刑務所への強制送還、市長の座を強制剥奪等、あらゆる弾圧妨害を行いながら、カメジローを下記のように分析していた。

米国担当者が私見や偏見を置いておいて、

冷静に客観的に分析している所に、

些細な事だけど大きな差を痛感せざるを得ない。

米国大使館首席公使への報告書の内容の一部より

瀬長亀次郎はダイナミックで多彩な個性を持った雄弁家である。

更に庶民性も兼ね備えている。

彼が有権者に語りかける時は方言を使い、内容は米国への敵意に満ちているものの、とても機知に富み、退屈で陳腐な決まり文句は使わない。

才能溢れる指導者である。

作品より抜粋

翁長さんの映画も作ってほしくなる

昨日12月13日には米海兵隊普天間飛行場所属のヘリCH53の窓が普天間第二小学校の校庭に落下するという事故が発生した。10月には大型輸送ヘリが不時着、炎上。さらに奇しくも去年の同じ12月13日にはオスプレイの不時着(?)事故が発生している。有事じゃなくても、米軍が引き起こす事故、事件が多発する沖縄県。基地があるというだけで不安や恐怖にさいなまれる沖縄県民の心に同情するとともに、なぜ米軍がこれほどまでに優遇されているのかも気になる昨今である。

映画は元々TBSテレビで放送されたドキュメンタリー番組を追加取材、再編集を行って映画化された作品。第二次世界大戦末期の沖縄戦に遡って紹介されている。瀬長亀次郎の人物像も米軍統治下の日本で“不屈”の精神でアメリカに立ち向かい、演説をすれば毎回何万人もの聴衆を集めるヒーローのような存在として描かれ、基地内で劣悪な環境と低賃金で働かされていた日本人のために労働条件改善を突き付け闘いぬいた姿を訴えてきている。終戦後から沖縄本土復帰までが中心となっていて、うるま新報(現、琉球新報)の社長に就任、沖縄人民党結成に参加、人民党員をかくまった容疑で逮捕、那覇市長に当選を経て、戦後初となる国政参加選挙で衆議院議員に当選する。

率直な感想は、カメジローかっこいい!だ。市長の在任期間は短かったのですが、投獄されたという経験があることから、アメリカ側が勝手に投獄された者は市長に就任できないなどの規約を追加したため。ここでまた「不屈」の言葉が生きてくる。頑張れカメジロー!と叫びたくなるほどです。沖縄が沖縄県となった1972年の頃の映像がありませんでしたが、「1972年5月15日という日は忘れるなよ!」と小学校の先生に教えられたことを今でも覚えています。

今でも沖縄米軍基地問題は続いています。日米地位協定の見直しも毎回ニュースで取り上げられています。それを沖縄デモ集団は中国人のバイトだとかプロ市民だとかいう誹謗中傷もネットで出回っていますが、それを熱心に説いているケント・ギルバート氏が自民党から金を貰ってるという事実も発覚。基本に返って、日本人ならばなぜ沖縄に米軍基地が集中するのかと真剣に考えなければいけませんね。

不屈 諦めない

仲井眞弘多前知事の父親は。

映画としては、瀬長亀次郎さんの功績と演説のうまさ、カリスマ性がわかる内容だった。

それらとは別に琴線に触れたことが2つある。

いずれも映画の中で出てくる人物についてです。

一人めは、仲井眞元楷氏。

※インターネット上の情報があまりヒットせず、かつ、映画でも一瞬出てきただけなので詳細はわからないかった。

仲井眞元楷氏は仲井眞弘多前知事の父親で、瀬長亀次郎さんが那覇市長だったときにアメリカ側と通じて? 市長不信任案を画策した人物らしい。

その家系であることを考えると、仲井眞弘多前知事の米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に向けた埋め立てを承認したことはさもありなんと思った。

瀬長さんの場合は、不信任案可決のあと、選挙を経ていったんは市長に返り咲いたが、現在の翁長知事の辺野古移設反対は成就するのか。。。

二人目は、(たぶん)當山堅一氏。

映画の中では瀬長亀次郎さんの健康診断書を書いたという人物らしい。もっとも診断書が出されたのは獄中にあって体調が悪いことがわかってからだいぶ期間が経ってからだったようだが。美容外科を開業した人ですかね。副知事が何かで政治にも関わっていた気がしたのですが、インターネット上で情報が出ないので気のせいかもしれないですorz

きょうたまたまテレビでみたのですが、沖縄とは遠く離れた樺太では、終戦後も組織的戦闘が7日間も続いたそうです。日本兵は後方に控えて、竹槍程度の武器しか持たない民間人を前線に据えるやり方は沖縄と一緒のようでした。そのテレビの中では、責任を一番感じるのは前線の人であるが、戦闘を行うことを決めた人、前線に命令をした人、が誰なのかは曖昧で責任を取った様子もないという話のようでした。

酷い話ですね。

本土の人にもっと見てほしい

本土から那覇に引っ越してやっと、沖縄にくすぶり続ける

問題のややこしさに気づき、勉強の一環のつもりで

観てみたけれども……アメリカ軍の横暴さもさることながら、

中央政府があからさまに沖縄を捨て石とする態度。

これが今現在も変わっていないということに、腹が立って仕方がない。

マトモに人間として扱われず、不条理な仕打ちに耐えざるを得なかった

人々にとって、誠実で、ブレがなく、そんな大きな相手にも屈しない

「不屈」なカメジローは神のような存在だった。

しかしカメジローは、彼を支える、共に生きる市民たちのことを

「不屈」だと言った。

カメジローは凄い人だけど、支える市民がいたから、彼も命をかけて

巨大な力に対抗することができた。

人間は一人じゃ生きられない、それでもたった一人のちからで

世の中を変えることもできる。

大勢の力、一人の力、いずれにせよ人間は、他の人間ありきで

生きていくものなのだなあ。

所詮自分は本土育ち、沖縄人が受けてきた仕打ち、くすぶり続ける

想いを理解することはできないけれど、少なくともこの地に

住まわせてもらっている以上、無関心ではいられない。

自分なりに歴史や現状を学んで、少しでもこの土地を良くすることに

加担できればと、思います。

県外の人にこそ、見てもらいたい、沖縄の現状と、人間のパワー。

バイアスの掛かったドキュメンタリー

ユーロスペースに来るたびにトレイラーで見て気になっていた『#米軍が最も恐れた男:#その名はカメジロー』。沖縄の政治家 #瀬長亀次郎 の対米施政権の活動を追ったドキュメンタリー。

彼自身の演説(音源の残らないものは大杉漣が朗読)やインタビュー映像の語りぶり、そしてそれに今なお魅了されている高齢の沖縄の人々の思い出語りを見ると、いかに瀬長という人物が魅力的であったかが伝わってくるわけだが、一方で、見ながら自分自身が「これは警戒しなくてはいけないやつだ!」というセンサーが働くようなアジテーターという印象。

そういう側面から、レーニンや毛沢東ってどういう人だったんだろうという興味が惹起されました。

他方、こうした「国土」の問題では、沖縄の人々と本土の人々とであまりに温度感が違うし、それゆえにそこに対する意識や知識が違うということを思い知らされる。

作品の冒頭近くで触れられる「天皇メッセージ」(1947年9月)は、どうやら沖縄の地方紙ではしばしば取り上げられるらしいのだけれど、私にとっては初めて知るものだった。日本国憲法が施行(1947年5月)されて「象徴」となった後の天皇陛下の政治発言はどこまで公式のものなのかというのは疑問が残る。

本作品はTBS製作のテレビ番組を拡大したもの。瀬長の活動の記録を共産党との関わりにほとんど触れずに描いたTBSの意図がどこにあるのかということも気になる。

2017年 通算32本目

真剣に人の話を聞くほどに、相手の癖や例えば鼻毛が伸びてることを見る、それだけ真剣に見入ってしまいました!

不屈のリーダー

全28件中、1~20件目を表示