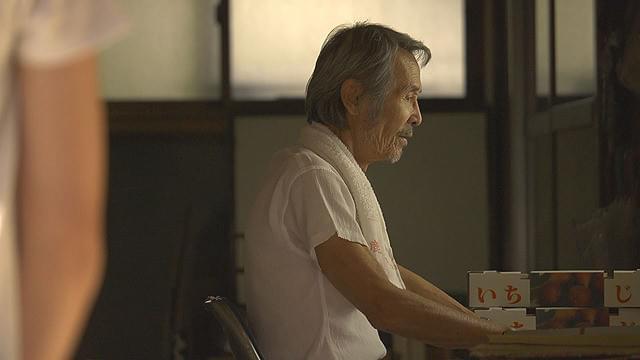

ひょんなことかるら、父の遺志を継いで就農ー。

父が愛していた農業を知ることによって、長くて、長くて、さらに長かった父との断絶を少しづつ解(と)いていくヒカリの姿が、とてもとても胸に温かい一本でした。

時の隔たりはいかんともしがたいところですが、心の内では、父にとっても娘にとっても、満足の和解だったのではないかと、評論子は思いました。

そこに、自身も米農家であるという監督の農業(米づくり)への深い想いを感じ取ったのも、独り評論子だけではなかったこととも思います。

佳作だったとも思います。

(追記)

「農業王国」とも称される都道府県に住まいする評判子ではありますけれども。

しかし、農政部門には配属になったことのない評論子には、刈り入れから脱穀、精米までのプロセスを具(つぶさ)に見たのは、これが初めてでした。

そう言えば、農家や出面さん(この言葉自体がすでに死語か?)が一線に並び、人海戦術で田を刈り取っている姿は、久しく見ていなかったかも知れません。

米という漢字を分解すると「八十八」になり、一般に、お米は88もの手間暇(ひま)をかけて育てられると言いますけれども。

その苦労の一端が、垣間見えたようにも思われました。

あたかも宮沢賢治が「日照りの時は 涙を流し、寒さの 夏はおろおろ歩」(雨ニモ負ケズ)くと詠んだ、その苦労を。

そして、お米づくりは水管理に始まって、水管理に終わるのかも知れないとも思いました。

ちょうど、ヒカリが本作の中で苦労していたように。

そういう意味では「勉強になった」一本でもあり、農業に関する「お仕事映画」としての要素も、多分に含まれていたかとも思います。

評論子も、お米づくりに、思いを馳(は)せることができました。

本作を観終わって。

(追記)

コンバインの逆走には、笑いました。

新米農業者が犯しやすい失敗として、実は「新規就農の米農家あるある」なのでしょうか。

お米農家のレビュアーさんがもしいらっしゃったら、是非ともご意見をお聞きしたいところです。

侍タイムスリッパー

侍タイムスリッパー ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

バケモノの子