STAND BY ME ドラえもん : インタビュー

山崎貴&八木竜一、妥協なき共闘作業を経て“盟友”に対して思うこと

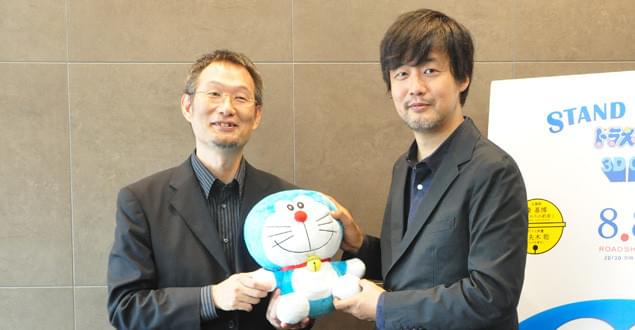

こういう2人の関係を“盟友”と呼ぶのだろう。3D&フルCGによるドラえもん映画「STAND BY ME ドラえもん」を作り上げた山崎貴と八木竜一のことだ。映画完成に至るまでの様々なエピソードを聞きながら、盟友以外の言葉が思いつかなくなった。(取材・文・写真/黒豆直樹)

数々の名作を世に送り出し、VFXの面でも日本映画に多大な貢献をしてきた「白組」に所属する2人。同年の2人が共同監督という形で作ったフルCGによる3Dアニメーション「friends もののけ島のナキ」(11)は興行収入15億円に迫るヒットを記録すると共に、そのクオリティに関しても高い評価を得た。

この2人が今回、再びタッグを組むことになったのだが、題材はよりによって、国民的アニメの「ドラえもん」。企画から参加し、脚本を書き上げた山崎は言う。「前回は企画を立てた後、コンテはお互い半分くらいずつ描いて、だんだん八木にシフトして、最終的に八木が大変な思いをしたわけですが(笑)、今回はそれをさらに推し進めたと言いますか。企画の段階――最初の“政治的”な部分も含めたところでのスタートの部分は僕が引き受けて、後は例によって丸投げして(笑)、時々、様子を見に行っていました。まあ9割は八木の仕事ですよ」。

そんな山崎の言葉を八木は笑って否定する。「やはり、最初の“骨”となる部分がキッチリと作り込んであるからこそ、安心して肉をつけていける。軸を見失うことなく、具体化していけるんです」。

ここまでの話では「企画・脚本」(山崎)と「具体的なアニメーション制作」(八木)という役割分担を確立させて作品をつくり、互いを尊重し、称え合っているように見えるが、もちろん、それだけではない。時に相手の作り上げたものを全否定するほどのぶつかり合いもあった。山崎が言及したのは、最終的に本編から削られたあるシーンのこと。

「のび太は、何より他人のことを考える人間だということを強調するため、学校に遅刻しそうな時に、おばあさんが道に転がしたリンゴを拾ってあげるというシーンがあったんです。でも、そんなシーンを入れなくても、ちゃんと伝わると思ったんです。だから、アニメーションとして既に出来上がっていたシーンだったんですが『絶対に嫌だ』と削りました」。

静かな笑みを浮かべつつ、八木がこの“戦い”の顛末を語る。「絵コンテの段階から『どうなんだ?』という声はあって、でも僕は『あった方がいい』と言い続けて、完成したものを見てもらえば分かると信じて作ったけど、最終的に分かってもらえなかった(苦笑)。山崎はもう『寄生獣』の現場にいたんだけど、そこに電話したり、プロデューサーからも手を回してもらったりもしたけど、頑として『いらない』。玉砕しました。チャレンジして通るものもあるし、通らなければやり直す。その繰り返しでした」。

いまでこそ、あっけらかんと笑って明かすが、出来上がったアニメーションを削るというのは決して簡単なことではない。わずか数秒のシーンでも、多大な時間と労力が注ぎ込まれており、それが全て無に帰すのだ。山崎は「そこは本当に申し訳ない」と言いつつも、決断自体には微塵も後悔していない。

「やはり一コマ一コマ実写とは比べものにならない労力が掛かっていて、大変な思いをしてスタッフが作っている。それを『切ることになった』と説明するのも八木。それは大変ですよ。『だったら先に言えよ』となって当然ですから。ただ、そうしたことを天秤にかけても、僕はいらないと思ったから切りました。逆に、八木が断固として譲らず『原作はこうなっているから』と僕が負けたシーンもたくさんありますよ」。

登場人物の髪の毛1本1本の動きや洋服のしわなど、細部に至るまでのアニメーション表現の“進化”を感じるが、何より驚かされたのが、3D表現とドラえもんの「ひみつ道具」の意外なほどの親和性の高さ。「なぜ『ドラえもん』を3Dで?」という問いに対する、納得の答えを示している。山崎は、シュルレアリズムを代表する画家・マグリットの絵を引き合いに、ひみつ道具を3Dアニメで表現する面白さを力説する。

「『どこでもドア』は何の変哲もないドアに見えるけど、開けてみると別の空間が広がっている。『タケコプター』で飛ぶときの視点を自由に移動できるというのも3Dの強みでした。実は、誰もが知ってるベーシックな道具が、“体感”してみると、実は相当に面白いものなんだと分かってもらえると思います」。

八木も「この話をもらった時から、ひみつ道具の表現は絶対に面白くなると確信していた」と目を輝かせる。「引き出しの中が空間になっていて、そこからドラえもんが飛び出してくるなんて、本当に面白い。前作の『ナキ』の時に『スター・ウォーズ』とピクサーアニメの“中間”を狙ったと言いましたが、今回はややピクサー寄りになったのかもしれない。でもそれだけじゃない。原作のコミックやこれまでのアニメにも出てくるポーズやドラえもんたちの表情といった“漫画表現”を立体化しているんです。そうすることで、いまの子どもたちだけでなく、多くの世代の人に3Dの『ドラえもん』として理解してもらえるものになったと思います」。

劇場版の「ドラえもん」では、のび太やドラえもんが日常を飛び出して冒険に出る姿が描かれるが、今回の映画は、原作のいくつかのエピソードをひとつにまとめる形で、のび太とドラえもんの出会いから始まり、あくまでも“日常”を描き出す。

山崎は、「僕の中で今回の3D版はあくまで1作目。であるなら、最初の出会いから描かないといけないと思った。ハレ(非日常)とケ(日常)があるなら、きちんとケを描かないままハレの世界をやってもしょうがない。そうでないと、単なるTVシリーズや劇場版の中の、ちょっと珍しい『特別編』になってしまうと思った」と説明。だが八木は、それを「ケを描いているようで、実はハレでもあると。日常描写のひとつひとつがSF(すこし・不思議=原作者の藤子・F・不二雄が提唱した“SF”の概念)になっている」と解説する。

先述のひみつ道具の話にも通じるが、劇的な大冒険ではなく、タイムマシンにどこでもドア、タケコプターといった誰もが知るベーシックな道具と共に日常を描き出すことが過去作品と異なる、3DCGによる「ドラえもん」の魅力を引き出している。

「僕は『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』が大好きなんです」と、山崎が我が意を得たりとばかりに語る。「あの作品でも未来が出てきますが、何がビックリしたって日常生活で未来を描いているところ。この『ドラえもん』もそうですが、未来を描くとなると普通、どうだ! って感じで未来都市が出てくるものだけど『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は、ちょっとだけ道具が進歩しているだけ。でもそっちの方が、現在の自分と繋がっていて楽しめるんですよね。想像力が膨らむ。どこでもドアもタケコプターも、いまでは“当たり前”の存在のように思えるけど、実はすごい。いや、そもそもネコ型ロボットが未来から来るってこと自体がとんでもないことなんだよって。それを今回、もう『ドラえもん』を卒業しちゃった大人たちに見せたかったんです。日常の中から『そうそう、このワクワク!』というのを思い出してもらえたら嬉しいです」。

これが“盟友”というものか。山崎の言葉を受け、八木が最後に嬉しそうに劇中の未来のシーンに関して明かしてくれた。

「『バック・トゥ・ザ・フューチャー2』で、未来の街の立体看板からジョーズが飛び出してきて、食べられそうになっちゃうシーンがあるでしょ? ああいうのをやりたいなって思ったの、のび太で。版権の問題もあるからできなかったけど、その名残として、のび太が看板に突っ込んじゃうシーンがあります。というか、そもそも『バック・トゥ・ザ・フューチャー』と似ているよね(笑)。『ドラえもん』の原作にも両親をうまく結婚させようとするエピソードがあるけど、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』よりもずっと前に藤子先生が漫画で描いていたんですよね(笑)」。

盟友2人が妥協なき共闘の末に完成させた、古くて新しい「ドラえもん」を“体感”してほしい。