シャニダールの花 : インタビュー

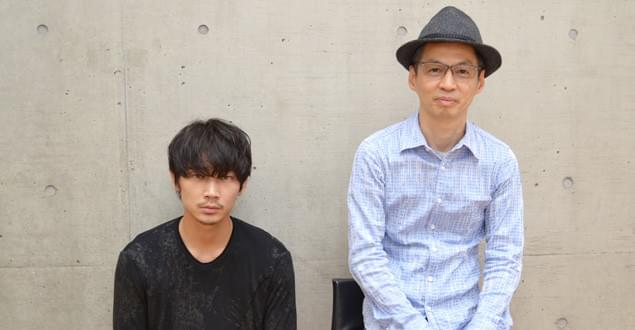

石井岳龍×綾野剛 “せめぎ合い”の最前線で見つけたそれぞれの映画哲学

「生きてるものはいないのか」で10年ぶりに映画界に戻ってきた鬼才・石井岳龍監督が、改名前の石井聰亙時代から構想していたという「シャニダールの花」。石井監督の新作を心待ちにしているのは映画ファンのみならず、石井作品への出演を熱望する役者も同じ。本作の主演を務めた綾野剛は、「この作品に関しては、どんな賛否も受け入れられる自信がある」と言い切る。ひとりの役者をそこまで熱くさせた「シャニダールの花」の謎に迫る。(取材・文・写真/山崎佐保子)

約10年前に俳優としてのキャリアをスタートさせ、今後の待機作には「ガッチャマン」「夏の終り」「そこのみにて光り輝く」など話題作が目白押しのいま、最も旬な俳優・綾野剛。そんな状況にも決しておごることなく、やはり貪欲に現場に通い詰める綾野は、この作品から生まれた“自信”の真意をこう語る。

「自信というのは、“受け止められる自信がある”ということ。どんな作品でも、聞きたくないもの、見たくないものはあります。だけど、この作品に関してはどんな賛否も全部受け止められる自信があるんです。今もそれは変わらず揺るぎない。たとえば、原作がある作品で“原作と似ていない”という評価は、ある種評価ではない。原作と違う、似てないと言われても、それはまた別問題。だけどこの作品はオリジナルであって、本当の意味で賛否両論が巻き起こらないといけない作品。そういう意味ではどこかで問題作にしたいと思っているんです。面白かった、面白くなかったというのは全うな意見。そんなに優しい作品じゃないので、気を抜いていると噛み付かれる。『何なんだろう、この作品?』と思考してほしいんです」

「狂い咲きサンダーロード」(1980)、「爆裂都市 Burst City」(82)、「逆噴射家族」(84)など、パンクで前衛的な映画を作り続け、世界中から熱狂的な支持を得てきた石井監督。長い沈黙を破って映画界に戻ってきた鬼才はこれまでの趣をガラッと変え、前作「生きてるものはいないのか」では不条理会話劇、本作では男女のメロドラマを主軸に不思議な独創世界を作り上げた。そこには、“エンタテインメントとして成立させる”という石井監督の強い意志が隠されている。

「好き勝手なことやってきたし、自分なりに『これは!』というテーマを見つけたとしても、娯楽としても成立していないとダメなんだって、今は感じているのかな。集まったキャスト・スタッフでベストを尽くすというのは映画として当たり前のことで、そこから先のこととしてたくさんの人に投げかけていきたい。投げかけるというのは、こちらからお客さんを選ばないということ。映画を始めた頃を振り返っても、ずっと最初からそうだった。俺の中では映画ってそういうもんだ、だから映画やるんだって気持ちがずっとある」

すると綾野も、「なぜ現場が動いているのかといったら、それはやっぱりひとりでも多くの人に見てほしいから。実はそこでちゃんとつながっている。石井さんは精神的グローバルな人だからものすごく世界が広い。僕は非常に狭い世界で生きてきたから、若い頃は『分かる人に分かればいい』っていう考えがあったのも事実。それがこの3年で変わった。もともとの根本を突き詰めると、自分が子どもの頃に見ていた映画は人を選ぶ映画ではなかった」と過渡期にいる。

とはいえ、「シャニダールの花」は大きな謎に包まれている。選ばれた女性の胸元に咲き、新薬開発のために高値で取り引きされるが、その実態は最先端技術を擁した研究施設でも解明されていない。そのシャニダール研究所で研究に没頭する植物学者の大瀧(綾野)は、新任セラピストの響子(黒木華)との出会いをきっかけに、シャニダールの謎に疑問を呈していく。

石井監督にとって、シャニダールの花はいまだ「分からない」存在だという。投げ出しているかのよう聞こえるかもしれないがそうではなく、「本当に分からない。色々なものに見える。確かなことは、花をさらに不思議だと感じ、前よりも花を好きになったということ」というのが本音なのだ。つまり、「アートにしちゃった方が実は分かりやすい。でも、それだと俺はつまらないんですよ。アートはアート、映画は映画。当然のごとく、今回の話だとメロドラマであってほしいし、男と女の話であってほしい。最初からバシっと色や方向性を決めて見せた方が分かりやすいのかもしれないけれど、個人的には色々な要素が“乱反射”する映画が好きで、そのことが結果ひとつの透明な光になればいい」と目を光らせた。

綾野は、「監督は『分からない』というのが必殺技。必殺技ってたまにしか使っちゃいけないものなのに、必殺技を乱用するので強敵」と冗談を交えながら、「その花が存在していることを実感することが重要」だと主張する。「僕たちにとってシャニダールが何なのかというのは、非常に難しい。事実として存在している、ということでしかない。新薬開発につながる希望だったはずのものが不安定になり、どんどん絶望へと変わっていく。妬みや恨みになっていく。そうやって感情が変換していくというのは、事実として何かがそこに存在しているからでしかない。この物語は、花を中心において人がどのように変わっていくのかを描いている。花は人間の欲求対象で、常に視姦されている状態。なのに、何のブレもなく凛としている。だから花は、存在証明として物語の中で一番力強いもの」と語った。フランスの哲学者ジャン=ポール・サルトルの格言、「実存は本質に先立つ」を想起させるほどに聡明な解釈。石井監督が「綾野君はとてもクレバー」と語るのにもうなずける。

“女性性とは何か”という追求から始動した本企画。しかし実際の製作過程を経て、石井監督は「この映画を撮っている時に化学反応が起きた」と大きな心境の変化を認めた。「“せめぎ合い”という風に感じている。確かにこの映画を作るまでは、女性性に対するあこがれや期待が強かった。女性がもっと世の中に当たり前に進出してきて、男性ときっ抗することに強いあこがれがあった。俺は女性崇拝者なので、女性の母性原理に非常に興味があったし、男性の理屈っぽさや権力志向を越えてそれを中和していく力があるのかなと思っていた。だけど、“DNAは必ず生存するために利己的な選択をする”と認めた上で、『じゃあどうすればいいんだ?』ってところに行き着いた。実際のところ、男性にも女性性はあるし、女性にも男性性はある。その両方が存在する必然性をきちんと認めて受け入れて、せめぎ合うことの最前線を描きたかった。そうすることで結果、女性の美しさや包容力、感情の豊かさを撮れたと思う」と手応えを感じていた。

ここで冒頭の発言に戻る。この一見つかみどころのない作品に、綾野はどうしてそこまでの確信が持てたのか。それはとても簡潔なことだった。「『シャニダールの花』だからとしか言いようがない。あの現場で起きたことを僕らは知っていて、完成までに結びつくまでのその過程に信頼を持っている。過程が体に爪痕として残っているから、その爪痕で皆さんの評価を受け止められる自信があるんです」。