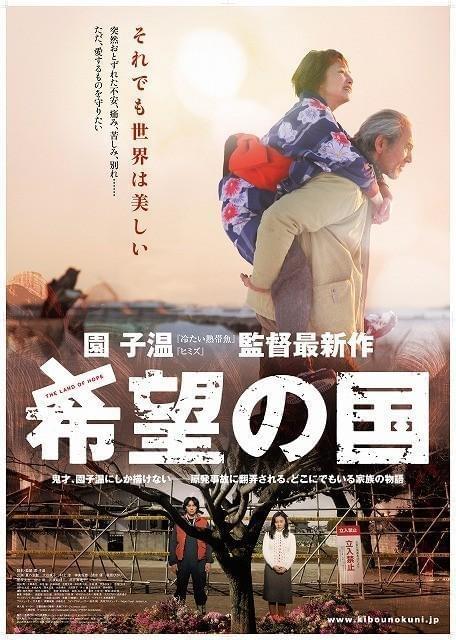

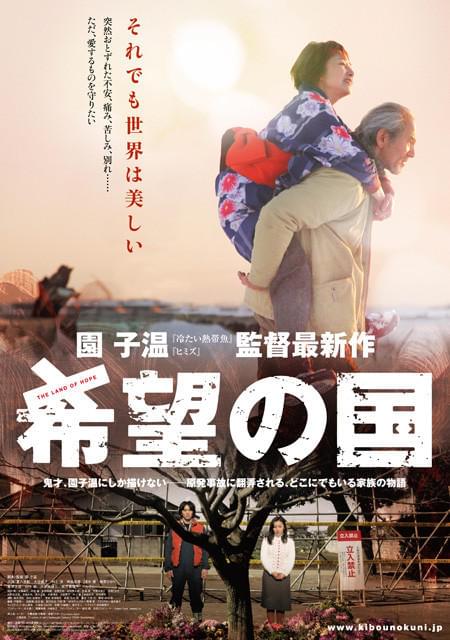

希望の国 : 映画評論・批評

2012年10月9日更新

2012年10月20日より新宿ピカデリー、、ヒューマントラスト有楽町ほかにてロードショー

希望は若者たちのおぼつかない足取りの中にある

放射能は目に見えない。例えばどんなに強いメッセージを持った映画であろうと、どんな素晴らしい未来へのビジョンが語られていようと、映画は常に、その目に見えないものをいかにして可視化させるか、そこを出発点にしてきたと思う。

例えば「ゴジラ」。放射能から生まれた怪獣は、その「可視化」の意図を超えて、まるで本物の生き物のように世界中に拡散して行った。希望と絶望とが作り出すひとつの実体として、それは多くの人々を虜にして恐怖と喜びをそこに植え付けたわけだが、この「希望の国」では、その拡散に待ったをかける境界線が呆れるほど単純に可視化される。それゆえ強力な境界線でもある。それは放射能の拡散に待ったをかけるのと同時に、人間の交わりにも待ったをかける。

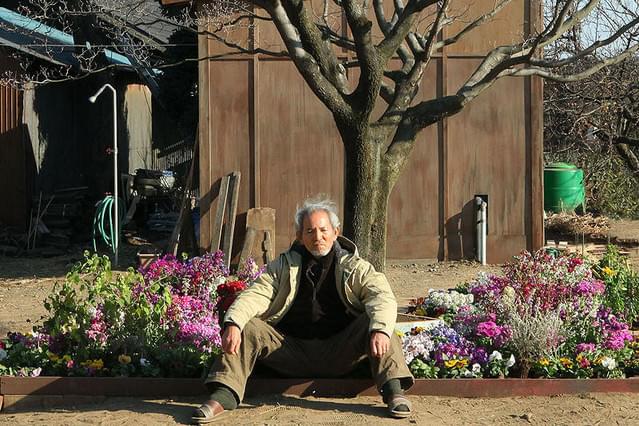

あくまでも強く生きた父、それをやんわりと支え続けた母がそこにいる。どこか典型的とも言える「父母の世代」である。そして可視化された境界線を挟んで息子の世代が対面する。父の強さに比べ、息子はまったく頼りない。その対比を出発点にしたこの映画は、もはや何もない雪野原の中を「一歩一歩、一歩一歩」と呟きながら歩く若者たちの姿で終わる。そのゆっくりとしたスピード、繰り返しのリズムの危うさ、風景の中に溶け込んで行くような調和はどこか頼りなくもあるが、それゆえにそれまでにはない覚悟を感じさせる。希望はそんな彼らのおぼつかない足取りの中にある。新しさとはいつも、どこか頼りなく思えるものだ。その頼りなさの向こうへと、この映画は誘う。

(樋口泰人)