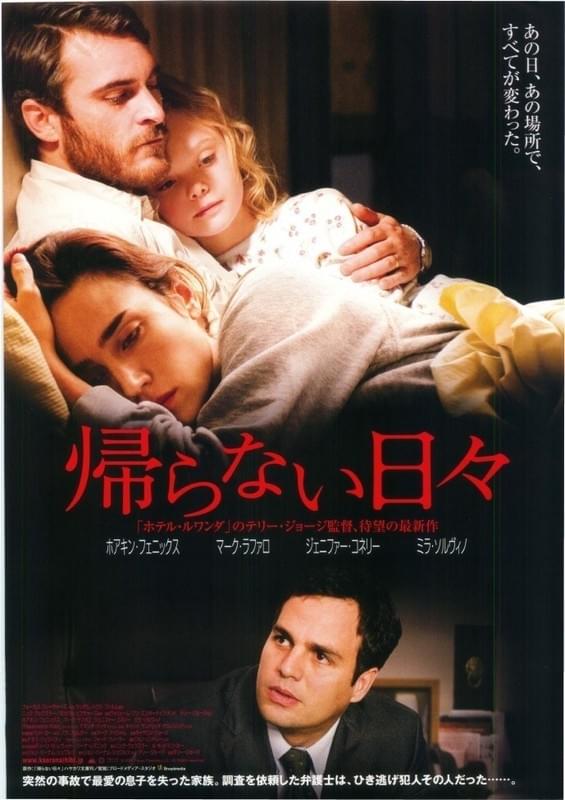

帰らない日々

劇場公開日:2008年7月26日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR - 配信動画検索

解説・あらすじ

「ホテル・ルワンダ」のテリー・ジョージ監督が描くシリアスドラマ。主演に「グラディエーター」のホアキン・フェニックス、「死ぬまでにしたい10のこと」のマーク・ラファロ。コネチカットの田舎町、大学教授のイーサンは最愛の家族と平穏に暮らしていた。だが突然のひき逃げ事故で息子を失くし、その悲しみと罪悪感から家族はバラバラになっていく。イーサンは犯人を突き止めるため弁護士に調査を依頼するが、実はその弁護士ドワイトがひき逃げの犯人で……。

2007年製作/102分/アメリカ

原題または英題:Reservation Road

配給:ブロードメディア・スタジオ

劇場公開日:2008年7月26日

スタッフ・キャスト

- 監督

- テリー・ジョージ

- 脚本

- ジョン・バーナム・シュワルツ

- テリー・ジョージ

- 原作

- ジョン・バーナム・シュワルツ

- 撮影

- ジョン・リンドレー

- 音楽

- マーク・アイシャム

- 美術

- フォード・ウィーラー

-

ホアキン・フェニックス

-

マーク・ラファロ

-

ジェニファー・コネリー

-

ミラ・ソルビノ

-

エル・ファニング

-

ショーン・カーリー

-

エディ・アルダーソン

ジョーカー

ジョーカー ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ

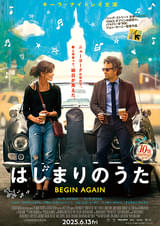

ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ はじまりのうた

はじまりのうた グランド・イリュージョン 見破られたトリック

グランド・イリュージョン 見破られたトリック スポットライト 世紀のスクープ

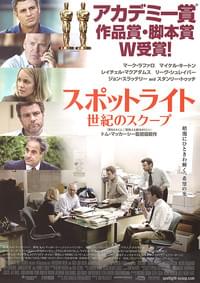

スポットライト 世紀のスクープ グランド・イリュージョン

グランド・イリュージョン her/世界でひとつの彼女

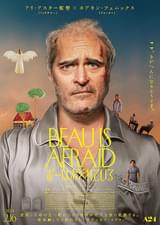

her/世界でひとつの彼女 ボーはおそれている

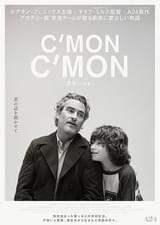

ボーはおそれている カモン カモン

カモン カモン シャッターアイランド

シャッターアイランド