火の馬

劇場公開日:1969年3月22日

解説

ウクライナの文豪ミハイル・コチュビンスキーが1911年に発表した小説をセルゲイ・パラジャーノフとイワン・チェンディが脚色、セルゲイ・パラジャーノフが監督にあたった。撮影はユーリー・イリエンコ、音楽はM・スコリクが担当した。出演はイワン・ミコライチュク、ラリサ・カドチニコワほか。

1964年製作/92分/ソ連

原題または英題:Horse of Fire

配給:ATG

劇場公開日:1969年3月22日

あらすじ

ウクライナの南、カルパチア山地に生むペトリュクとグデニュクの二つの氏族間には、何世代にもわたり争いが続いていた。そしてある日、両家の車軸がふれあったことから争いが起きグデニュクの斧がペトリュクの頭上に打ちおろされた。瀕死のペトリュクの脳裏を、真っ赤な火となった馬が空の彼方に走っていく。敵同士であるはずの両家の子供たち、イワンコ・ペトリュク(I・ミコライチュク)とマリチカ・グデニュク(R・カドチニコワ)の二人は幼い頃よりの親友。大人になった二人は愛し合うようになった。しかしイワンコには、お金がない。村を離れ、一人、出稼ぎに行った。その留守中のことである。マリチカは羊の子を救おうとして足を踏みはずし、高い崖から落ち、急流にのまれてしまった。かけつけ、茫然とたちつくすイワンコ。それからの彼は乞食同然の、おちぶれかただった。そして数年、村人たちは彼を立ち直させるため、パラグーナという娘と結婚させることにした。幸せそうな日々が続いた。しかしイワンコはマリチカの面影を忘れることは出来ない。パラグーナの悲しみ。彼女は、その悲しみをまぎらすため、ユーラという男と親しくなっていった。イワンコはユーラと争い、手斧で、ユーラの頭を傷つけた。よろめきながら外に出たイワンコの目に、マリチカの墓がうつった。そして彼女の霊にみちびかれるように森の中をさまよい、マリチカが落ちた崖へと近づいて行った。

スタッフ・キャスト

- 監督

- セルゲイ・パラジャーノフ

- 脚色

- イワン・チェンディ

- セルゲイ・パラジャーノフ

- 原作

- ミハイル・コチュビンスキー

- 撮影

- ユーリー・イリエンコ

- 音楽

- M・スコリク

ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

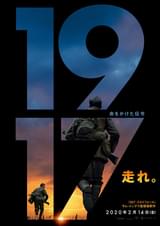

バケモノの子 1917 命をかけた伝令

1917 命をかけた伝令