小さな巨人

劇場公開日:1971年8月28日

解説

カスター将軍の率いる第7騎兵隊全滅という西部開拓史に有名な事実を材にとり、この虐殺に唯ひとり生き残った男が、100 歳をこえてなおも生き続け、その数奇な人生を語るという構成。製作はスチュアート・ミラー、監督はアーサー・ペン、トーマス・バーガーの同名小説をカルダー・ウィリンガムが脚色、撮影はハリー・ストラドリング・ジュニア、音楽はジョン・ハモンドがそれぞれ担当。出演は「卒業」のダスティン・ホフマン、「アレンジメント<愛の旋律>」のフェイ・ダナウェイ、「ナタリーの朝」のマーティン・バルサム、リチャード・マリガン、それに実際のインディアン酋長であるチーフ・ダン・ジョージ、ジェフ・コーリー、エイミー・エクルズ、ケリー・ジーン・ピータース、キャロル・アンドロスキー、カル・ベリーニ、ルーベン・モレノなど。

1971年製作/アメリカ

原題または英題:Little Big Man

配給:東和

劇場公開日:1971年8月28日

あらすじ

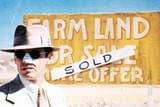

ロサンゼルス在郷軍人病院の1室で、今年121 歳という老人ジャック・クラブ(ダスティン・ホフマン)は、歴史学者のインタビューに答えて、追憶の糸をたどりつつ、驚くべき事実を語り始めた。--1859年、南北戦争直前、当時10歳の少年だったジャックはシャイアン・インディアンに両親を殺され、姉のキャロライン(キャロル・アンドロスキー)と孤児になったところを、シャイアン族のひとり、“見える影”(ルーベン・モレノ)に見つけ出され、集落へ連行された。老酋長“オールド・ロッジ・スキンズ”(チーフ・ダン・ジョージ)は2人を快く迎え入れたが、男まさりのキャロラインは夜、馬を盗んで脱走し、ジャックは1人集落にとり残された。ジャックは小柄のくせに勇敢だった。14歳のとき、クロー・インディアンと戦い、仲間の“若い熊”(カル・ベリーニ)の危ないところを救った。老酋長は“小さな巨人(リトル・ビッグ・マン)”という名誉ある名を与えた。身体は小柄でも、肝が大きいという意味である。16歳を迎えたジャックは、初めて騎兵隊と戦闘を交え、兵士のひとりに殺されかけて、思わず“ジョージ・ワシントン!”と初代大統領の名を叫んだ。あっけにとられたその兵士に、ジャックは白い肌を見せた。こうしてジャックは白人社会に戻った。ジャックはペンドレーク牧師に引きとられた。夫人(フェイ・ダナウェイ)は若くて、聖女のように美しかった。だが、ジャックを入浴させたとき、夫人の大胆さはたじろがんばかりだった。9年後、25歳になったジャックは、イカサマ商人メリウェザー(マーティン・バルサム)と組んで西部を行商して歩いていた。ある夜、2人は暴漢一味に襲われたが、その首領が15年前に生き別れたままの姉キャロラインと知ってびっくり。キャロラインは、いまや名うての拳銃使いになっていた。ジャックは彼女から早撃ちの極意を授かり、相当な腕前となっていった。しかし、拳銃稼業の非情さを知り、ジャックは商人に戻った。やがてジャックは念願の店をもち、キング・サイズのスウェーデン娘オルガ(ケリー・ジーン・ピータース)を娶ってささやかな幸福をつかんだつもりだったが、相棒に騙されて破産という不運に見舞われた。そんなジャックに、西部へいって人生の再出発を勧めたのは、第7騎兵隊の司令官カスター将軍(リチャード・マリガン)だった。インディアンは平定されて危険はないという将軍の言葉に従って、夫婦は西部に向かったが、途中インディアンに襲われ、オルガはさらわれてしまった。ジャックは足を棒にして愛妻を探しまわったが、行方はさっぱりつかめなかった。ジャックはカスター将軍に頼んで、騎兵隊のスカウトになった。第7騎兵隊はある日、インディアン集落を襲った。インディアンがジャックに躍りかかってきたが、すぐさま軍曹に射殺された。インディアンはかつてジャック姉弟を助けてくれた“見える影”だった!ジャックは戦闘にも参加できず、隠れていると、草むらの中から女のうめき声がする。“見える影”の娘“日の光”(エイミー・エクルズ)が出産寸前なのだ。ジャックは、“日の光”につき添い、集落へ連れ帰った。そして彼女を妻に迎えた。祖父代わりの老酋長は白人との戦いがもとで失明し、“孫”の顔を見ることができなかった。それから1年、シャイアン族は政府の指定したワシタ地区に移らなければならなかった。そこで、ジャックは忘れもしなかった愛妻オルガに再会した。しかし、彼女は“若い熊”の妻になって亭主を尻に敷いていた。ジャックの心から愛は消えていた。第7騎兵隊がインディアン地区を襲ってきたのは、ジャックの息子“暁の星”が生まれた朝のことであった。ジャックの目の前で、“日の光”が、生まれたばかりの“暁の星”が、無抵抗の女どもが、白い大地を鮮血に染めて死んでいった。ジャックは死を覚悟していた老酋長をつれて辛くも逃げのびた。ジャックは復讐を決めた。愛するもの、親しいものの命をすべて奪ったカスター将軍に--。ジャックは人が変わったように乞食のような身なりで、酒びたりの毎日を過ごしていた。ジャックは投身自殺を決意して高い崖の上に立ったが、ちょうどその時、リトル・ビッグ・ホーンに向かうカスター将軍と第7騎兵隊の姿が目に入った。彼は再びスカウトに志願した。カスターは自分を憎んでいる男をあえて雇い、“戦略上裏目を見とおすバロメーターだ”と言って、部下の反対を押しきった。当時のカスターはインディアン撲滅に異常な熱意を示し、その自信過剰は偏執狂的にまで発展していた。彼の命令はインディアン皆殺しに他ならなかった。カスター将軍と第7騎兵隊は、こうしてインディアンの罠にかかり、まんまと両部族の間におびき寄せられた。将軍の馬が撃たれ、兵士もつぎつぎと死んでいく。カスターは気が狂ったように叫び、グラント大統領を罵り、矢がささって苦しむジャックに拳銃を突きつけた--。テントの中で、重傷のジャックは我に返った。こんどは“若い熊”が彼を助けたのである。「われわれは今日勝った。だが明日は勝てぬ」。そうつぶやく老酋長は、死期が近づいたことを悟っていた。山頂にはすでに棺台が用意されていた。老酋長はジャックを伴って頂上に立ち、シャイアン族の闘いの鬨の声を上げ、神に感謝し、死を願い、静かに横たわった。折りから雨が降り出した。「私はまだこの世にいるのか?」。老酋長は再び静かに山をおりていった。「これがインディアンと生きた男の話だ」。老人は話し終えると頭をたれた。

スタッフ・キャスト

- 監督

- アーサー・ペン

- 脚本

- カルダー・ウィリンガム

- 原作

- トーマス・バーガー

- 製作

- スチュアート・ミラー

- 撮影

- ハリー・ストラドリング・Jr.

- 音楽

- ジョン・ハモンド

- 字幕

- 清水俊二

受賞歴

第43回 アカデミー賞(1971年)

ノミネート

| 助演男優賞 | チーフ・ダン・ジョージ |

|---|

第28回 ゴールデングローブ賞(1971年)

ノミネート

| 最優秀助演男優賞 | チーフ・ダン・ジョージ |

|---|

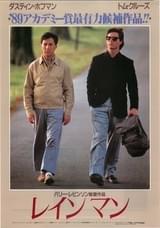

レインマン

レインマン クレイマー、クレイマー

クレイマー、クレイマー 靴職人と魔法のミシン

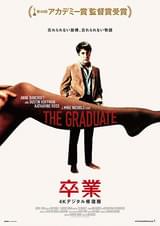

靴職人と魔法のミシン 卒業

卒業 アウトブレイク

アウトブレイク ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声

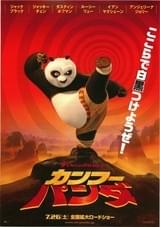

ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声 カンフー・パンダ

カンフー・パンダ フック

フック チャイナタウン

チャイナタウン カルテット!人生のオペラハウス

カルテット!人生のオペラハウス