ダンス・ウィズ・ウルブズのレビュー・感想・評価

全30件中、21~30件目を表示

初公開時以上に、いま観る価値の高い作品

初公開時にも観ているのですが、昨年『荒野の誓い』を観た際にこの映画のことを思い出し、それ以降、再度鑑賞したくなった作品です。

1863年、米国は南北戦争の最中。

激戦地であるテネシー州セント・デービッドでは、脚を負傷した北軍少尉ジョン・ダンバー(ケヴィン・コスナー)が野戦病院に運び込まれていた。

負傷した脚が切断される直前、ベッドから抜け出たダンバーは、膠着状態にある平原に、馬を駆って飛び出していく。

彼は自殺覚悟だったのだが、不意を突かれた南軍は彼の行動を機に統制を失い、この場で大敗を期してしまう。

功績を認められたダンバーは、赴任地に対する希望が出すことが許され、フロンティアである最西部サウスダコタのセッジウィック砦に赴任した。

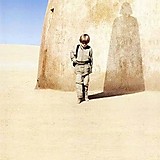

そこは粗末な小屋があるばかりの小さな土地で、周りには荒涼とした荒野が拡がっていた・・・

というところから始まる物語で、その後、ダンバーは砦に近づいてくる一匹の狼と接近し、近くに集落を構える先住民族のスー族と出逢うことになる。

かつてのハリウッド製西部劇では悪役・敵役としか描かれていなかったアメリカ大陸先住民族(インディアンと呼ばれ、この映画でもそのように呼ばれている)。

が、アメリカンニューシネマ以降は、単なる悪役・敵役ではない描かれ方もしたが、これほど丹念に彼らの習俗が描かれ、その遭遇過程も丁寧に描かれた映画は、たぶん初めてだったと思う。

ダンバーがスー族と出逢い、彼らを理解し、そしてスー族のひとびともダンバーを理解するようになる過程が素晴らしい。

未知なるものに対する恐れは、未知なるが故であり、同じ人間であることがわかれば、理解の糸口はあり、理解しあうことは可能。

当初の、ダンバーが彼らに振る舞うコーヒーと砂糖、彼らから贈られる毛皮。

ともに、見つけ出したいとしているバファローのこと。

そして、バファローの狩り。

このバファローハンティングのシーンは圧巻で、ものすごい数のバファローの間を疾走するダンバーやスー族。

アップとロングを併用しての大迫力シーンで、ダンバーは、このバファローの大群を最初に見つけ、スー族の伝え、そして狩りでも活躍したことで、「疑わしき余所者」から「信頼される隣人」へと観方が改められる。

そして、狩りのシーンに先立ち、白人狩猟者による毛皮を剥がれたバファローの死体群を写すことで、白人文化と先住民文化の違いを明らかにする。

白人文化下のバファローを毛皮と舌を得るためのモノにすぎないが、先住民たちの文化下でのバファローは彼らの食糧・生命を繋ぐためのものである。

その後、ダンバーはスー族の文化に共感し感化され、ほとんどスー族の一員のようになり、「狼と踊る者」という族名を貰うことになる(これがタイトルの由来)。

そして終盤。

辺境の地と思われていたセッジウィック砦にも北軍の兵士たちはやって来、砦に戻ったダンバーは彼らに捕らえられてしまう。

無断逃亡の軍規違反、さらに「白人文化を棄ててインディアンに成り下がった野郎」という白い眼でもって。

そして、白人たち軍人の追撃は、当然のことながらスー族にも近づいていく・・・

終盤以降、スー族の行く末については映像で語ることも出来たろうが、それは敢えて行わっていない。

映像化してもただただ悲惨なだけで、先に描かれた皮を剥がれたバファローたちと同じにならざるを得ないからだろう。

失われた文化(言い換えれば、滅亡させてしまった文化)に対する郷愁だけでなく、その責任の重さも含めて、映画は字幕で紹介するにとどまっている。

このあたりは、品が良いと思う。

難点ではないのだけれど、ダンバーが先住民族の文化を理解する一助を担っているのが、幼い頃にに両親を先住民族たちに殺され、彼らに育てられた白人女性「拳を握って立つ」で、彼女のような仲介者がいないと互いに理解しあえないのかもしれず、そういう意味では、相互に理解するためには少なからずの犠牲や痛みも伴うのかもしれない。

そんな犠牲や痛みなどなく、互いに理解できれば良いのだけれども・・・

初公開の時以上に、いま観る価値の高い作品だと感じました。

付け加えて、ジョン・バリーの音楽、かなりの力作で、映画の格をあげているでしょう。

タイトルなし(ネタバレ)

壮大なスケールの映画でした。

鑑賞途中から予想される悲劇的な展開に身構えてましたが、そこは描かれず。

でも史実ではもっと痛ましい現実が有ったんでしょうね。

インディアンとの調和

南北戦争当時を舞台にインディアン側の視点から捉えた西部劇。途中は眠気に襲われましたが徐々に作品に引き込まれて時が経つのも忘れた。3時間の長尺ですが時間の長さは感じない作品。

(午前十時の映画祭にて鑑賞)

2020-4

手放しで感動出来ないのが残念

オオカミが大好きな娘のためにレンタル。

a0064さんのレビュー=「まさに自作自演のヒーロー映画」=に感じる所も大で[共感]を押させてもらいました。

景色は綺麗で壮大だし、ネイティブとの出会いはワクワクしたのでとっても楽しかったし、これはこれで大好きな映画です。

スー族の名前がまた素敵でしたね。エンドロールを見ていると俳優さんたちの名前も英語名もありますが部族の名前を名乗っている人も散見。

手元に置くためにDVDも買いたいくらいです。

でもこの映画・・・

おそらくは、軍に投降したスー族は大人も赤ん坊も皆殺しにされたのであろうから、暗澹たる結末はこの映画では覆い隠されていますよね。

征服者が日記をつけたなら、「蛮族インディアンが誘拐したる幼女を我がアメリカ騎兵隊は勇猛奪還し、敵一族を殲滅せしめり」となったのかも。

出典は忘れましたが、"インディアンの赤ん坊を銃殺するとあまりにも飛び散るので銃弾の口径を小さなものに変更した"という読むに耐えない白人側の記録があるのです。

岩波文庫刊の「イシ」だったと思います。

ケビン・コスナーの日記は、儚く散った一瞬の 美しき友情の思い出ですね。

以降、

ネバダの核実験施設に近い居留地に閉じ込められたり、

(まさにスー族の聖地であった)ラシュモア山にアメリカの大統領四人の顔を彫刻やっちまったり、etc.

-白人征服者の犯した先住民への罪の歴史を知ってしまうとこの映画「ダンス・ウィズ・ウルブス」の楽しさが容赦なく打ち砕かれてしまうのは確かです。

本当に残念。

4時間バージョンや原作は違う印象なのか、確かめる必要がありそうです。

(Amazonのレビューも参考になります)。

まさに自作自演のヒーロー映画

正直、インディアンとの友情に終始した内容に違和感しかなかった。日本人が琉球人やアイヌ人と仲良くなって、友情物語を日本人が一方的な感情で作成したら、彼らはどう思うだろうか。侵略者、征服者のくせに、御涙頂戴映画のネタに先住民との友情を創作してしまうのは、征服者側のエゴでしかないと思う。だいたい、少数派の権利を重んじる現代に、そんな御都合主義の映画でウケを狙う神経がよくわからない。

バッファローを追いかけるシーンが延々と続くわりに、主人公の結婚はすぐに決まり、喪に服しているはずの女性はあっさり主人公に心奪われる。前の夫にDVでもされていたならともかく、そんなに簡単に死別した夫のことを忘れられるのだろうか。女性の感情も何も感じられず、見せ場だけを追求したツギハギ映画だ。

3時間の大作!! 壮大で、まったく退屈することなく観入ってしまいま...

ちょっと長いけど見応えのある良い映画

ハートウォーミングな作品

言葉も文化も人種も違う人間が、次第に心を通わせ会う様がとてもいい!言葉も通じずに、手探りでなんとかコミュニケーションを取っていくところは、なんとももどかしいが、それがとても魅力的に感じる。コミュニケーションは、恐れを捨て、互いに歩み寄らなければ築き上げていくことは出来ないのかもしれない。逆に言えば、それが出来ればどんな相手とでも交流を図ることができる。そんなことを考えさせてくれる映画。最終的に、主人公は部族の一員となり、もはや家族のようになることが出来ていた。上映時間の長さもあってか、非常に壮大な映画だと思わせる。ひとつ残念なのが、ケビン・コスナーは途中までのヒゲがあるほうが格好良かった(笑)

全30件中、21~30件目を表示