女殺し油地獄(1957)

劇場公開日:1957年11月15日

解説

近松門左衛門の世話浄瑠璃『女殺油地獄』の映画化。「どたんば」の橋本忍が脚色、「「元祿忠臣蔵・大石最後の一日」より 琴の爪」の堀川弘通が監督し、「危険な英雄」の中井朝一が撮影した。主演は「「元祿忠臣蔵・大石最後の一日」より 琴の爪」の中村扇雀、「どん底」の中村鴈治郎、「地上」の香川京子、「遥かなる男」の新珠三千代、「どん底」の三好栄子、それに藤乃高子、山茶花究。色彩はアグファカラー。1958年2月5日より全国公開。

1957年製作/99分/日本

配給:東宝

劇場公開日:1957年11月15日

あらすじ

与兵衛は天満の油屋河内屋の一人息子で、生さぬ仲の父徳兵衛と母親のさわに甘やかされ我侭一杯に育った。親の金を持ち出しては遊女の小菊に入れ揚げるという有様だったが、そうそうは金も続かず無理な借財がかさんだ。口入屋の小兵衛から借りた金の返済期限は明後日の宵節句に迫っていた。しかも手形の判は謀判だった。印鑑偽造は縛り首の重罪である。金の工面が思うように行かない与兵衛は、家へ帰ると徳兵衛やおちかに当り散らした。挙句には殴る蹴るの乱暴を働き、とうとうさわから勘当を云い渡された。親戚縁者からは見離され、道楽者、極道者の烙印を押された与兵衛に、河内屋の向いに同じ油屋を営む豊島屋の女房お吉だけは優しい言葉をかけてくれるのだった。恥を忍んで小菊に金を貸してくれるよう頼んでもけんもほろろに断られた与兵衛の最後の寄りどころはお吉の家だった。夫の七左衛門は丁度留守。ところが徳兵衛、それからさわが間もなく現われたのだ。二人とも、三百、五百の金を懐中にして、与兵衛が立寄ったら渡してくれるようにとお吉に頼みに来たのだった。金の出来ない時には自殺するつもりで短刀まで買いこんだ与兵衛だったが、一部始終を蔭で聞き、助かりたい、河内屋の暖簾を傷つけたくない、そして親にはこれ以上迷惑をかけたくない、そう気が変った。お吉から八百の銭を涙をこらえて押し頂くのだったが、それでもまだ金は足りなかった。主人が帰ってからと云うお吉に、「無理を承知で!」と与兵衛は必死になってすがりついた。だが短刀を見てお吉は本能的に逃げ腰になった。それを追う与兵衛はいつの間にか短刀を抜き、夢中でお吉を斬りつけていた。血と油にまみれて倒れたお吉はやがて動かなくなった……。「わいのような極道もんの仏祭りは、どうでもええわ、お吉さんの回向を頼みます」そう言い残して家の者の止めるのを聞かず与兵衛は自首して出た。--数カ月後与兵衛は、高手小手に縛られ裸馬に乗せられて町中を引き廻され、処刑された。

ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 花束みたいな恋をした

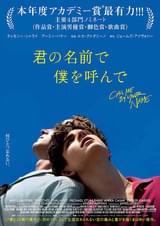

花束みたいな恋をした 君の名前で僕を呼んで

君の名前で僕を呼んで 糸

糸 愛がなんだ

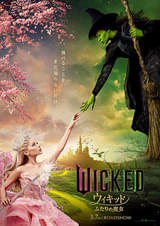

愛がなんだ ウィキッド ふたりの魔女

ウィキッド ふたりの魔女 ラストレター

ラストレター 恋は雨上がりのように

恋は雨上がりのように ぼくは明日、昨日のきみとデートする

ぼくは明日、昨日のきみとデートする フォルトゥナの瞳

フォルトゥナの瞳