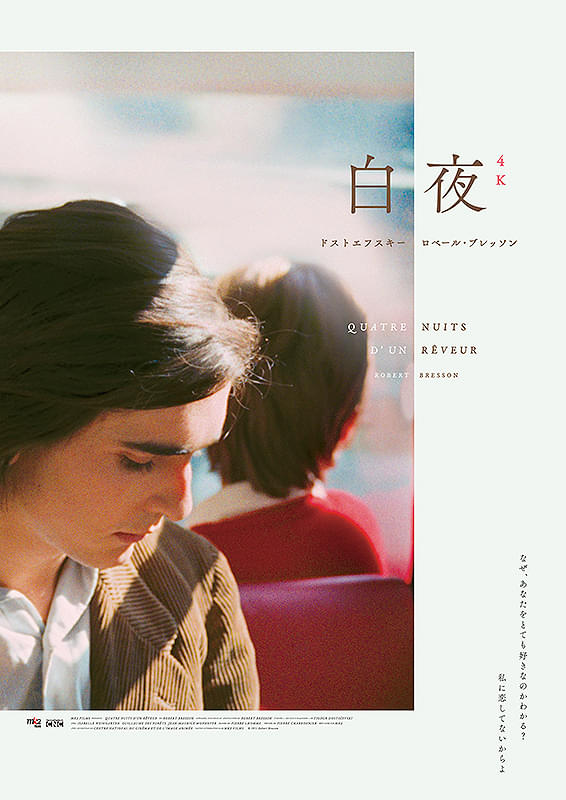

白夜(1971)

劇場公開日:2025年3月7日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR

解説・あらすじ

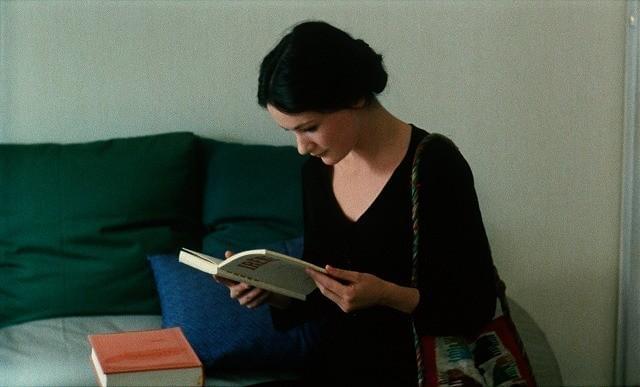

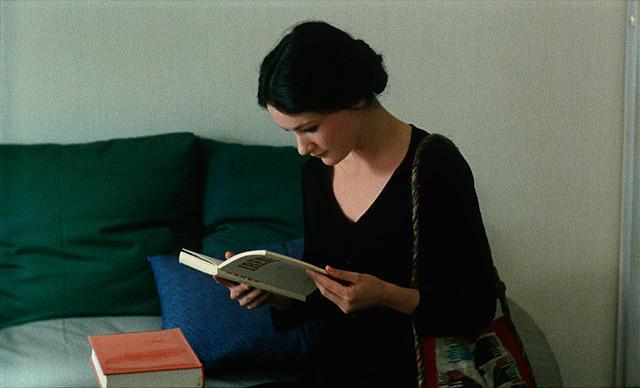

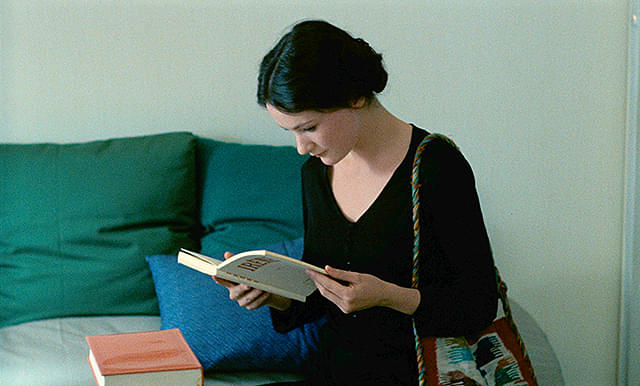

フランスの巨匠ロベール・ブレッソンが、1969年製作の「やさしい女」に続き文豪ドストエフスキーの短編を翻案して描いたドラマ。

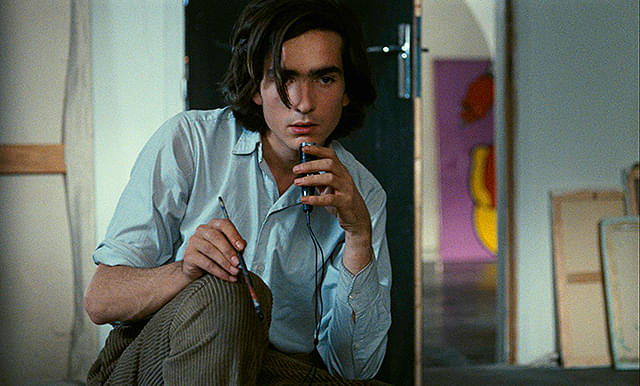

孤独な画家の青年ジャックは、理想の女性との出会いを妄想しては、その思いをテープレコーダーに吹き込んでいる。ある夜、ジャックはセーヌ河にかかる橋、ポン・ヌフで思いつめた表情の美しい女性マルトと出会う。マルトは恋した相手が1年前にアメリカ留学に発ち、「結婚できる身分になったら1年後に会おう」と言われていたが、1年が経ったその夜に相手は現れなかったのだという。マルトに熱い気持ちを抱いたジャックは、彼女が約束の相手に会えるように尽くすが、相手は現れない。そしてやがて、マルトの心もジャックに惹かれ始める。

舞台は原作の19世紀ペテルブルクから、撮影当時のパリに移されている。日本では1978年に劇場初公開され、2012年に35ミリニュープリント版が公開された。2025年、4Kレストア版でリバイバル公開。

1971年製作/83分/フランス・イタリア合作

原題または英題:Quatre nuits d'un reveur

配給:エタンチェ、ユーロスペース

劇場公開日:2025年3月7日

その他の公開日:1978年2月25日(日本初公開)、2012年10月27日

原則として東京で一週間以上の上映が行われた場合に掲載しています。

※映画祭での上映や一部の特集、上映・特別上映、配給会社が主体ではない上映企画等で公開されたものなど掲載されない場合もあります。

スタッフ・キャスト

- 監督

- ロベール・ブレッソン

- 原作

- フョードル・ドストエフスキー

- 脚本

- ロベール・ブレッソン

- 撮影

- ピエール・ロム

- 美術

- ピエール・シャルボニエ

- 編集

- レイモン・ラミ

- 音楽

- ミシェル・マーニュ

ことの次第

ことの次第 田舎司祭の日記

田舎司祭の日記 ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク