ネタバレ! クリックして本文を読む

1970年代、米国カリフォルニア州の砂漠にある老人専門の温泉療法を中心にしたリハビリテーション施設。

ある日、あどけない様子の若い女性ピンキー・ローズ(シシー・スペイセク)が見習い介助士としてやって来る。

教育係は、ミリー・ラモロー(シェリー・デュヴァル)。

すらりとした外見で、自意識が高い。

内気なピンキーとは対照的で、それゆえにピンキーはミリーに憧憬のような感情を抱いた。

また、自意識が高いというより過剰なミリーは仲間から疎まれているのだが、ミリー自身はそのことに気づいていない。

内向的性格のゆえに孤独感・疎外感を抱いているピンキーは、ある種、同一種族の感情を抱く。

ふたつの相反するともいえる感情に追い打ちをかけるように、ミリーの出身がテキサスであり、本名がミルドレットであることを知ったピンキーは、ミリーにより一層の親近感が湧く。

というのも、ピンキーもテキサスの出で、ピンキーというのは通称で、彼女の本名もまた、ミルドレットというのだ。

そして、ルームメイトを探していたミリーは、ピンキーと同居するようになるが・・・

といったところからはじまる物語は、のちに製作された『ルームメイト』(1992年、バーベット・シュローダー監督、ブリジット・フォンダ&ジェニファー・ジェイソン・リー主演)や『ルームメイト』(2013年、古澤健監督、北川景子、深田恭子主演)のようだが、まったく違った感じの映画になっている。

ミリーと同居するようになったピンキーは折をみてミリーの日記を盗み読んだり、彼女の社会保険証を写したりして、彼女に近づく。

はじめうちピンキーに親切だったミリーだが、ピンキーがあまりに内向的すぎて疎ましく感じられるようになり、自由なデートもできず、さらにデート相手やかつてのルームメイトからも疎遠になってしまい、ついにはバーと彼女たちが住むアパートを経営している中年男性のエドガーを部屋へ連れ込んでしまう。

ミリーに棄てられたと感じたピンキーは、夜中、アパートに併設されたプールへ高所から飛び込み、自殺を図り、結果、昏睡状態となってしまう。

ミリーは良心の呵責を感じ、昏睡状態のピンキーの世話をするとともにテキサスにいるピンキーの両親と連絡を取ろうと苦慮する。

果たして、彼女の両親と連絡が取れ、両親はカリフォルニアの病院までやって来る。

が、ピンキーの両親は意外なほどの老人であった・・・

と、ピンキーの両親が驚くほどの老人であったあたりから、映画の異様さは深まっていき、のちのデイヴィッド・リンチ監督作品に近いテイストとなってきます。

昏睡から数日、両親が来てから2日後、昏睡から目覚めたピンキーは、目の前の老人ふたりを「見たこともない」と拒絶し、荒れ狂ってしまう。

ミリーには心を開いているようだという医師の助言により、ふたたび同居し始めるが、ピンキーは人が変わったようになる。

自意識過剰で、周囲の男たちを手玉にする。

のみならず、ミリーの日記に「自分はミルドレッド・ラモロー(ラモローはミリーのファミリーネーム)だ」と書き、ミリーの人格を乗っ取ったような様子になる。

ここへ至って、先に挙げた2本の『ルームメイト』的になるが、エンタテイメント性からはますます離れていく。

どんどんと面白くなっていくのは面白くなっていくのだが、異様さが膨らんでいくからで、それはシシー・スペイセク、シェリー・デュヴァル両名の演技にもよるのだが、演出、特に撮影の効果が大きい。

ここへ至るまでにも繰り返し挿入されているのは、アパートに併設されたプールの底に描かれた奇妙な3体の異形のケダモノの図で、それを描いたのが、バーとアパートの経営者エドガーの妻ウィリー(ジャニス・ルール)である。

猿のような顔をしながら、人間の肉体を持ち、しかしながら蛇に似た長い尻尾を持つ異形のケダモノ。

愛撫するかのように、はたまた闘争するかのように描かれた3体のケダモノ。

それが水の中で揺れている。

揺れる水を通して、カメラが捉えている。

その水を通して捉える手法が、現実世界でも使われることで、現実世界を歪めていくとともに、いくつかのシーンで二重像として、人物を捉えるシーンが出てくる。

(昏睡するピンキーを部屋の外から眺めるミリーとウィリーは、それぞれ二重ガラスに反射して二重像となり、ベッドで眠るピンキーとあわせて三人の女となる(いや、ひとりの女という見方もできる。MillieとWillie、上下に並べて観れば鏡文字の関係になっているから))

終盤、物語は展開するというよりも回転し、ねじれ、論理性から逸脱し、神話や伝説、夢奇譚の領域に突入する。

ピンキー主導となったミリーとピンキー。

ある夜、ピンキーと懇ろになったエドガーが二人の部屋に忍び込んでくる。

陣痛を迎えたウィリーが恐ろしくなって逃げ出して来、ふたりとよろしくやって、恐ろしさをごまかそうという腹積もり。

ふたりが駆けつけたときには、ウィリーは分娩間近、もう、この場で産むしかない。

助産するミリー。

医者のもとへと命じられたもののその場を動けないピンキー。

過去の出来事が去来するすさまじいイメージのなかウィリーは出産するが、新生児は産声をあげない。

血まみれのミリー。

立ち尽くすピンキー。

血まみれの手で、ピンキーに平手打ちを食らわせるミリー。

ピンキーの頬に血の跡がくっきりと残る・・・

それからしばらく後、エドガーが経営していたバーに到着するコカ・コーラの配達車。

配達員の口から、銃の暴発事故で死んだエドガーが述べられるが、経営者はエドガーの妻ウィリーではない。

ピンキーが娘、ミリーが母、ウィリーが祖母・・・

女だけの奇妙な家族が出来上がり、店舗裏の広間に描かれた3体の異形のケダモノの図が映し出される・・・

まさに奇妙なオチで論理的に理解することが難しい。

三人の女は、あの描かれた異形のケダモノなのだろうか。

女性の異形性・恐ろしさの揶揄・隠喩なのだろうか。

いや、最後に登場する三人の女たちは、どれも似通った人間になっているが、それは三人が混然一体としたひとつの実体となったということであろうか。

わからないことだらけなのだが、心惹かれる作品であることはたしかです。

なお、巻頭から流れるジェラルド・バスビーの音楽が不安を増長すること請け合い。

シャイニング

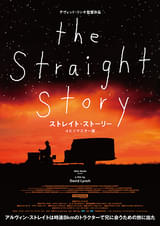

シャイニング ストレイト・ストーリー

ストレイト・ストーリー JFK

JFK キャリー

キャリー ロング・グッドバイ

ロング・グッドバイ ゴスフォード・パーク

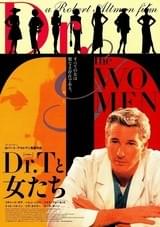

ゴスフォード・パーク Dr.Tと女たち

Dr.Tと女たち ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子