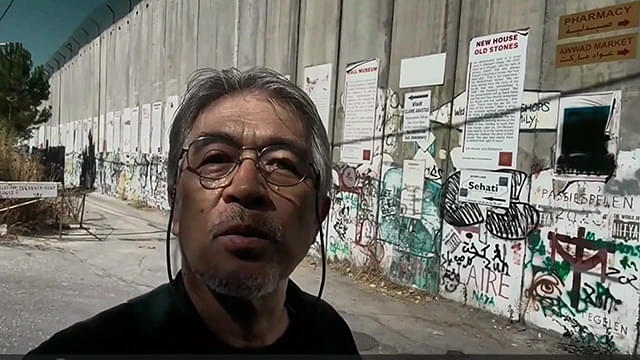

壁の外側と内側 パレスチナ・イスラエル取材記

劇場公開日:2025年8月30日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR

解説・あらすじ

ジャーナリストの川上泰徳が2023年10月7日以降のパレスチナ・イスラエルを取材したドキュメンタリー。

2023年10月7日、イスラエルに「壁(分離壁)」で封鎖されたパレスチナ・ガザ地区からイスラム組織ハマスが越境攻撃を行い、それに対してイスラエル軍は「壁の向こう」へ凄まじい報復攻撃を行った。死者は5万人を超え、そのうち1万8000人以上が子どもという惨状で、いまだ停戦の兆しが見えず犠牲者は増え続けている。

外国人ジャーナリストがガザに入ることが困難な状況のなか、翌24年7月、川上監督は同じく壁で分離されたパレスチナ・ヨルダン川西岸地区に取材に入る。パレスチナ側のベツレヘムからヘブロン、さらに映画「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」の舞台にもなったマサーフェル・ヤッタも訪れ、イスラエル軍による攻撃・破壊やユダヤ人入植者の暴力を目の当たりにする。一方、イスラエル側では国民の多くが壁の向こうの惨状を知らずにいるなか、兵役を拒否する3人の若者がいた。

壁の外側と内側の現状を生々しく映し出し、イスラエルとパレスチナの戦争の背景を浮かび上がらせていく。

2025年製作/104分/G/日本

配給:きろくびと

劇場公開日:2025年8月30日

行き止まりの世界に生まれて

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ 妖怪の孫

妖怪の孫 名付けようのない踊り

名付けようのない踊り