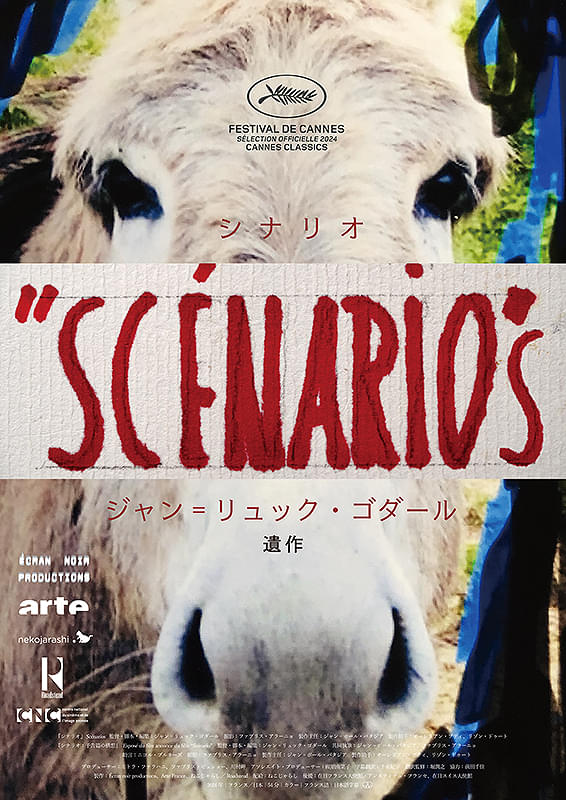

シナリオ

劇場公開日:2025年9月5日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR

解説・あらすじ

フランスの巨匠ジャン=リュック・ゴダールが、2022年に居住していたスイスで安楽死する前日に撮影した遺作。

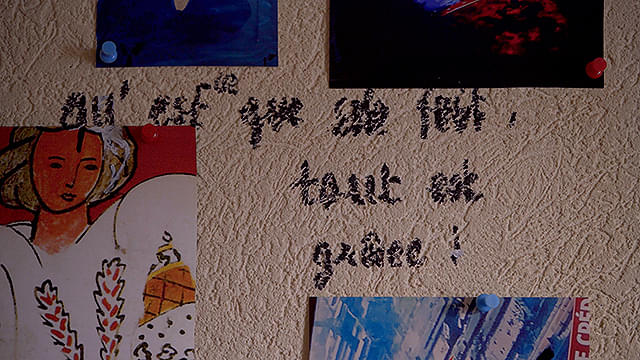

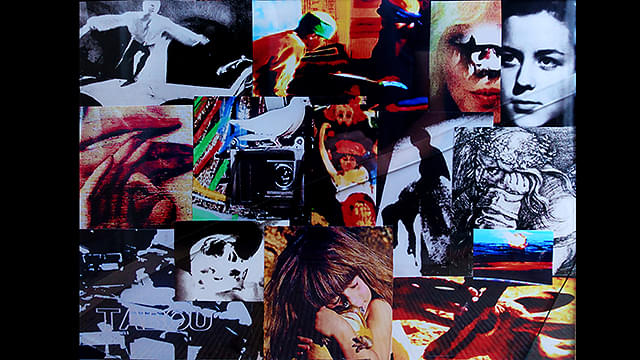

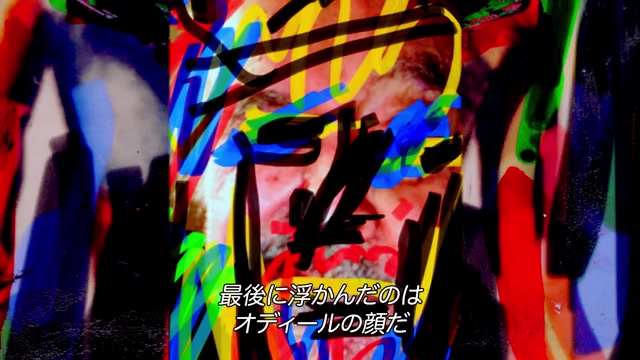

2022年9月13日、ゴダールは自身が書いたシナリオに従い自発的な死を遂げた。彼はその2年前から「シナリオ」と題した最後の長編映画企画に取り組んでおり、モンタージュの構想を記した手帳やノートを何冊も作成していた。しかし、ゴダールは死の数日前になってこの企画を仕切り直し、2部構成の映画として仕上げるよう指示を出す。それに従って制作されたのが本作「シナリオ」で、コラージュ技法による18分間の映像を収め、死の前日のゴダールの姿も映し出す。

ゴダール自身が本作の制作ビジョンを語ったドキュメンタリー「シナリオ 予告篇の構想」も制作され、2本でひとつの作品として構成される。2024年・第77回カンヌ国際映画祭クラシック部門でワールドプレミア上映された後、第49回トロント国際映画祭、第37回東京国際映画祭でも上映された。

2024年製作/18分/G/フランス・日本合作

原題または英題:Scénarios

配給:ねこじゃらし

劇場公開日:2025年9月5日

スタッフ・キャスト

- 監督

- ジャン=リュック・ゴダール

- 製作主任

- ジャン=ポール・バタジア

- 脚本

- ジャン=リュック・ゴダール

- 撮影

- ファブリス・アラーニョ

- 編集

- ジャン=リュック・ゴダール

気狂いピエロ

気狂いピエロ 勝手にしやがれ

勝手にしやがれ 軽蔑

軽蔑 はなればなれに

はなればなれに イメージの本

イメージの本 さらば、愛の言葉よ

さらば、愛の言葉よ 女は女である

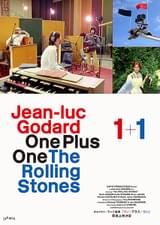

女は女である ワン・プラス・ワン

ワン・プラス・ワン 女と男のいる舗道

女と男のいる舗道 アルファヴィル

アルファヴィル