太陽(ティダ)の運命

劇場公開日:2025年4月19日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR

解説・あらすじ

「米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー」の佐古忠彦監督が、それぞれ国と激しく対峙した2人の沖縄県知事の姿を通して、沖縄現代史に切り込んだドキュメンタリー。

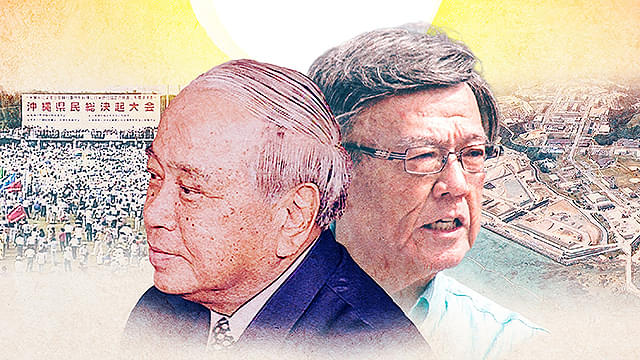

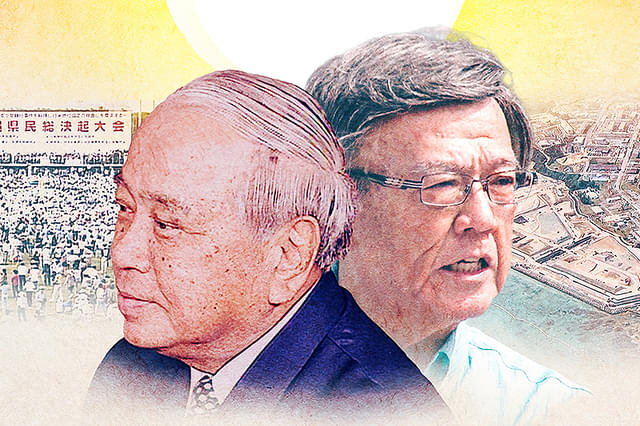

沖縄本土復帰後の第4代知事・大田昌秀(任期1990~98年)と第7代知事・翁長雄志(任期2014~18年)は、政治的立場は正反対でありながらも、ともに県民から幅広い支持を集め、保革にとらわれず県政を運営した。大田は1995年に軍用地強制使用の代理署名拒否、翁長は2015年に辺野古埋め立て承認の取り消しを巡って国と法廷で争い、民主主義や地方自治のあり方、そして国の矛盾を浮き彫りにした。

彼らの人生に関わった多くの人々の証言を交えながら、その人間的な魅力にも光を当て、それぞれの信念に生きた2人の不屈の闘いを描きだす。タイトルの「ティダ」は沖縄の方言で太陽の意味で、古くは首長=リーダーを表した言葉。

2025年製作/129分/G/日本

配給:インターフィルム

劇場公開日:2025年4月19日

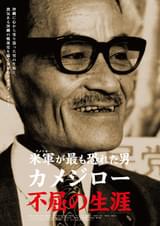

米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー

米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー 米軍が最も恐れた男 カメジロー不屈の生涯

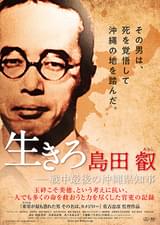

米軍が最も恐れた男 カメジロー不屈の生涯 生きろ 島田叡 戦中最後の沖縄県知事

生きろ 島田叡 戦中最後の沖縄県知事 行き止まりの世界に生まれて

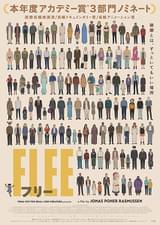

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

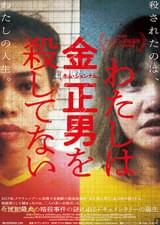

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ