敵のレビュー・感想・評価

全263件中、21~40件目を表示

吉田大八「敵」原作は知らなくて“敵”はネットで真実のメタファーなの...

吉田大八「敵」原作は知らなくて“敵”はネットで真実のメタファーなのかなと見始めたら、真正面から老いをテーマにした作品で、老いを生きる主人公の捨てきれないプライドを含めた内面の葛藤を夢、妄想で描いた秀作。映像も演出も素晴らしかったです。

あと、食事シーンがとても美味しそうで、これ、飯島奈美さんだろうなと思ったら、エンドクレジットでやはり。

死ぬ日を逆算して生きるけれど、

死ぬ日(X-da y)を逆算して生きていた渡辺儀助の、

完璧なルーティンを砕く【敵】とは❓

まるで役所広司の「PERFECT DAYS」を思わせる

毎朝のルーティーン。

原作(筒井康隆の同名小説)は儀助の日記形式で

書かれてると言う。

ただ役所広司の朝より、倍速で気忙しい。

追われるように手際は良いのだけれど、

余裕やゆとりがない。

しかしモノクロでも料理は旨そうで、伝わってくる。

ひとり焼き鳥は生真面目な儀助も、実に楽しそうだった。

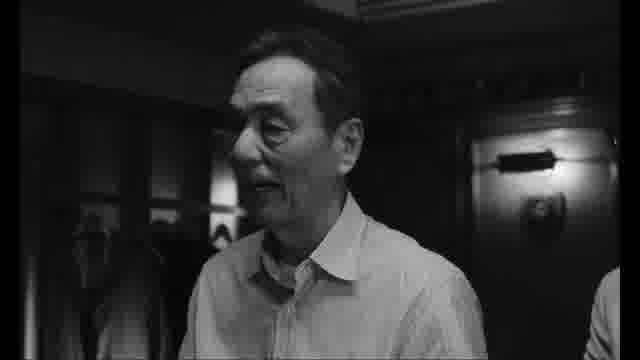

長塚京三は言う、

吉田大八監督は原作を映画界に入る前の1998年には読んでいて、

いつか映画化しようと考えていた。

コロナ禍で予定がバタバタと消えて無粋を託っていた時、

ふと今こそ映画化しようと思ったそうだ。

主役は“長塚さん以外には考えていない“

長塚いわく、“私が歳をとるまで待っていたのではないだろうか?“

そう思うほど、何も考えなくて良くて、

ト書の通りに“歩き“、ト書の通りに“話した“

それだけで渡辺儀助になれた。

“私は何もしていません“

死を超越したような、死をコントロール出来ると考えてる前半。

迫り来るX-davを余裕たっぷりと待ち受けている・・・

ところがどうだ!!

後半はコントロールするどころか、無様に《敵》に怯え、

老いに侵食されていく。

老いへの優越から、ごく当たり前の弱い年寄りに

成り下がる・・・のではなく・・・

《死》も《敵》も《老い》も

見下すことなど不可能なのだ。

さまざまな出来事。

3人の女

瀧内公美、河合優実、黒沢あすか、

彼女たちは存在したのだろうか?

夢と妄想の産物ではあるまいか?

それにしても色っぽくて、しっぽりした瀧内公美、

小悪魔的に、殺し文句を連発して、大金を巻き上げる(?)河合優実、

20年以上前に死んだ妻の黒沢あすかまで現れる。

先生(儀助)は大学のフランス文学の元教授で、

瀧内公美は元教え子、

“今なら、セクハラ・・・ですよねー”

と言いながら、足繁く訪れて先生の手料理でワインのお相手をする、

眼福のような慎み深いしっとりした美しさ‼︎

瀧内公美も河合優実も超人気女優、

二人は幾つの引き出しを持っているのか?

役柄によってまるで別人に化ける演技巧者、

仏文の学生・河合優実は、プルーストやサン・テグジュペリ、

マルグリット・デュラス、などを持ち出して儀助を翻弄する。

“こんな会話に儀助は飢えていた・・・“

“知性で優位に立ちたい男のプライドをくすぐり捲る河合優実・・・

脚本も良いが三人の女が実に魅力的。

フランス文学の教授なのに、

“一回もフランスに連れて行ってくれなかった“

と恨み言を言う妻の黒沢あすか、

“実は会話に自信が無くてねー“

生きている間には一度もなかった、

同じ湯船につかり、向かい合う、

亡き妻と愛人(?)と旅雑誌の編集者、儀助の四人で囲むお鍋料理、

ちょっと滑稽で苦くて甘いシーン。

儀助は認知症・・・ではないと思います。

あくまでも夢と妄想が入り混じり、

《敵》に怯え、最後には《敵の襲来》に果敢に立ち向かう、

本当に長塚京三は適役でした。

ソルボンヌ大学を6年掛けて卒業した経歴。

実年齢とほぼ同じ79歳、

息子は有名・人気劇作家で演出家の長塚圭史で、

(KAAT神奈川芸術劇場の芸術監督)

その妻は常盤貴子、

長塚京三の遺伝子は社交的で優れた息子に引き継がれた。

心に刻まれる素晴らしい映画だと思います。

ラストの台詞

「この雨が上がったら春が来る、みんなに会いたいなぁ」

のところで、長塚京三さんは、涙ぐんでしまった、そうです。

阿川佐和子にそう話すのでした。

まぁ〜…(本文に続く…)

奇妙な展開と人生の終末期が見事にマッチした映画

質素だけれど、家事を自然体でこなす現実的な日常風景の前半と

幻想と現実がわからなくなる主人公の混乱が

観ている私たちも追体験していくような感じで

非常にリアル。

観終わった後も、現実と幻想に思いを馳せた。

それにしても、ご飯をとても美味しそうに食べる長塚京三さんがカワイくて魅力的、とても御年80歳とは思えなかった。

飯テロ→現実の崩壊

原作未読、前情報ナシで鑑賞しました。

文化系インテリじいちゃんの質素な日常に、虚構(妄想?)がいりまじり、境界があいまいになっていき…というおはなし

いや、こういう話とは思っていなかった。

つらかった。

アンソニー・ホプキンスの「ファーザー」のときもこういう感覚に陥って、号泣しながら観た。

敵。

老いなのか、死なのか、認知の歪みからくる漠然とした恐怖なのか。

わたしは認知症のメタファーと思ったし、監督もそのように考えているみたいだけど、筒井康隆氏は否定しているそうな。

こういう自我や認知が崩れていく話は恐ろしくて見ていられない…年とったら違う感想になるんだろうか。

白黒なのにご飯がとても美味しそうでお腹がすきました。

長塚さんも見事でした。一人でいるとき、靖子がきたとき、奥さんの幻に話しかけるとき、女子大生と会話するとき、それぞれ違った顔で。

瀧内公美さんがエローい!!!上品なのに、、

かわいいなあ。

あの色気はどうやったら出るんですかね?

あの女子大生は実在していたんだろうか。お金騙し取られたのは事実?(だからXデーが早まった?)

靖子があんなに美しく魅力的なのは、儀助の主観がはいってる?

もはやどこまでが客観的事実だったのかわからない

あと、ラストシーンの意味がよくわからなかったな

儀助がお家につく幽霊になってしまったかのようだった

追記

演出がホラー映画に似ているから

あんなに居心地が悪かったのかもしれない

3日経ったらだいぶ馴染んできて、原作を読みだした。

(原作の儀助は更にプライド高いしきもちわるい)

最初から儀助はオバケ(死後)だったのでは

でも流石にそれでは可哀想すぎるな、などと考える

余韻に浸れる作品

途中からよく分からなくなった

敵はいきなりやってくる

長塚京三さんのようになりたい。

長文のレビューが多いですね

良い作品だったが、

しばらく放置していたが、感想書くことにした。とはいえ、この映画については既にたくさんの激賞が届けられており、今更なにかを加えるのも蛇足のように思えてしまう。

ただ、その点こそが自分にとって本作に感じた言葉にならない引っかかりであり、多くの褒め言葉がなんだかこそばゆく感じられてしまう所以かと思われる。

確かに吉田大八の演出も、今どきにしては美しいモノクロームの映像も、長塚京三、瀧内公美、河合優実といった華麗な俳優陣の演技にも文句を言う筋合いはないのだが、個人的には「桐島、部活やめるってよ」の冴えた描写の方が優ってたように思うし、独りの孤独な老年を迎える男性の描写についてもヴェンダース「PERFECT DAYS」に軍配を挙げたい。

おそらくこの問題は、原作、筒井康隆の映像化困難に由来しているのだろう。原作は未読だが、筒井の作品世界についてはそれなりに読んできたつもりだ。

だけども、分散した出来事が、ラストに向けて収斂することなく、ある意味放置されたまま終わっていくのは嫌いではない。まあもう少し最期の長塚京三さんの感情が剥き出しになる瞬間があってもよかったかなとは思った。

犬の名はバルザック

仏文学の権威だった老爺が痴態を晒しまくるという身も蓋もない話。『文学部唯野教授』あたりを読んでもわかる通り、筒井康隆のアカデミズムに対する愛憎の強さにはやはり計り知れないものがある。そこが彼の文学の最大の糧というのが凄まじくもあり、同時に物悲しいが…

元大学教授の渡辺は妻に先立たれ、中野区弥生町の広大な一軒家で余生を送っている。一見して『PERFECT DAYS』のように小綺麗な彼の生活だったが、そこへ女という闖入者が次々現れることで歯車が狂っていく。

元教え子の鷹司や、行きつけのバーに出入りする立教大仏文学科生の菅井に対し、年甲斐もなく男として振る舞おうと奮闘する渡辺の姿は滑稽で悲惨だ。

鷹司のためにわざわざ海外のサイトから食品を購入するくだりや、バタイユを読む菅井が「大学で取り上げられるテクストはつまらない」と言ったのに対し「若いうちはそうかもね」と答えるくだりなどは老爺の気持ち悪さへの解像度が無駄に高くて笑ってしまった。

よく言えばラブコメのような日々はしかし、「敵」なるものの存在によっていよいよ妄想の次元へ突入する。「敵」が北からやってくる。曖昧模糊とした不安が渡辺の中で徐々に肥大化し、それと同期して現実の中に妄想が溶け出し、無際限に拡散していく。

後半のめくるめく夢の入れ子構造は今敏やデヴィッド・リンチを彷彿とさせる。だがしかしそれゆえに目新しさは感じない。現実を基準に開始された物語が現実を放棄し始めたら、我々には眼前のカオスにひたすら耐え続けるしかない。しかし耐え続けるに値する視覚的快楽がそこにあったかといえばそんなことはない。

たとえば遂に現れた「敵」が暗闇の中から渡辺に襲いかかるくだりでは、画面に躍動感を与えようとGoProを用いるという小手先の演出が取り入れられるわけだが、それまでのスタブルなフレーミングとの落差に落胆を覚えるだけだった。

本作は渡辺の死をもって終幕を迎える。ゆえに「敵」とは死のメタファーである、との解釈ができるだろう。とはいえそこをはっきり明言しないままエンドロールに突入できるのはさすが『桐島、部活やめるってよ』の吉田大八だなと感じた。

現実的な非現実、 ザ・筒井ワールド

原作未読ですが、子供の頃SF小説にはまり筒井作品も読み、またドラマ化された作品もテレビで楽しみに見てました。

久しぶりの長塚京三の好演が話題になっていたことと、他の出演者も最近の売れっ子揃いで見る価値ありと鑑賞。

主人公はリタイアして悠々自適の生活だった筈が、少しずつおかしくなっていく感じで描かれていたけれど、本当は最初から既におかしくなっていたのか?とか、中島歩は従兄弟の息子なのか、死んだ祖父の亡霊なのか?本当は主人公の方が亡霊だった? とか終わってから様々想像して楽しむところ、実はSFっぽくまさに筒井ワールド。夢か現実かそのうち曖昧になっていく畳みかけが凄くて、恐怖が加速していく感じ。

老人の一人暮らし、という将来を考えた時、いつまでも1人で正気でいられるかはわからないのかも、なんて考えたりして。

真面目で律儀な現実味のある元フランス文学教授を演じきった長塚京三は昔と印象が全く変わらず美しい佇まい、見事な演技だった。

白黒の映像がストーリー展開や雰囲気に効果的で、しかも不思議と色が見えるような光の使い方で見事だった。

期待通りの作品でした。

こんなメールは来てほしくない

1 老フランス文学者の身に起きた不思議な出来事を描く。

2 規則正しい生活をしていた文学者。かつての教え子に慕われ、幾許かの仕事をこなし、一人暮らしを楽しんでいる。時折家に来る教え子の女子とは現役時代にはちょっとした関係を持ち、今は逢瀬のように食事を共にする。気持ちが若やぎ、よこしまな思いを抱くこともある。そんなとき、敵がやってくるとのメールが届く。以来、身の回りで不思議なことが起

き始める。不審な影が見え隠れしたかと思うと、死んだ妻が姿を現し絡んでくる。そして・・。

3 本作において、敵は何を意味するのか?について、観客に判断を任せている。素直に考えれば、学者は、死に近づいていたと思われる。夥しい血便をもたらす重篤な疾患に罹っていた恐れがあったこと、死んだ妻が学者に見え始めたのは死出の旅路へのお迎えの為であったこと、資金繰りの相談を受け、大金を渡したことで自身の生活資金が激減したことから想像できる。敵に関するメールで運命のテンカウントが鳴り始めたと考える。

4 陰影の濃い白黒の画面は、長塚の悠然とした演技や台詞を少なくしたことと相まって静謐さを感じ見ていて落ち着く。そうした中で、中途から学者の日常のやり取りの描写と非現実的で白昼夢のような描写が境目なく現れるのには面食らった。全体を通せば、本作において、吉田は筒井の現実と虚構がない交ぜになる小説世界の映画化にチョー真面目に取り組んだと思えた。

犬の名はバルザック★死という『敵』

公開からずいぶん時間が経ってしまった。

鑑賞後の映画見たぞ! という疲労感が心地よい

モノクロームの陰影と自然光が

皺や弛みをリアルに引き立てる

カメラマン 『四宮秀俊』 好きだ

主役の長身俳優。

この人の演技をスクリーンで

見たのははじめて

作り食べる

(料理を見ただけで

飯島奈美の仕事とわかる)

洗濯機の横でたたずむ

下半身裸の後ろ姿

走る

病院での検査の姿態

かと思えば 15歳男子のような

甘酸っぱい空気感を

醸し出してくる長塚京三

2人の女優との会話

そして

後半の亡くなった妻との会話が良い

最近見た 『しらないカノジョ』『ファーストキス』との

共通点も。

・子供のいない夫婦

・タイムリープ

・犬

比較も楽しい

迷惑メール、クリックした後の

パソコン画面が もう怖い怖い怖い

そうだ筒井康隆が原作だった

フランス文学や料理に詳しい人なら、

きっともっと楽しめただろうと

己の不勉強を恥じる

余計なBGMも少なく 音楽 効果も良い

(このレビューのBGM/千葉広樹のサントラ)

ラストシーンへの描き方も

賛否両論あるだろうが 私は好きだ

ラストの遺言に被せての

甥っ子(骨格・体型を主役に寄せてるのも良い)の佇まい。

古いアルバム。

双眼鏡のその先にいる人物

そう。

タイムリープだ

(ファーストキスの松たか子の螺旋のオブジェを思い出す)

そして皆 殺られて

誰もいなくなるのだ

死と言う『敵』に。

仏文学をこよなく愛する元文学部教授の加齢なる妄想と恋

2025年映画館鑑賞21作品目

3月2日(日)フォーラム東根

一般会員料金1500円

原作未読

原作は『時をかける少女』『ジャズ大名』『日本以外全部沈没』『パプリカ』『七瀬ふたたび』の筒井康隆

監督と脚本は『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』『クヒオ大佐』『桐島、部活やめるってよ』『美しい星』『騙し絵の牙』の吉田大八

なぜかモノクロ

一人暮らしの元大学教授の夏から冬にかけての平凡な日常と妄想または夢

敵は我に有り

『失われた時を求めて』

シュール

多少難解

恋する夢精

どこまで現実でどこまで妄想か

それとも全てが妄想か

ラストも?

敵とは北朝鮮らしいがそれもまた妄想

無意味に近いエロと井戸の登場で村上春樹を連想した

唯野未歩子の登場シーンが好き

面白かった

配役

妻を亡くし古民家に一人暮らしをしている77歳の元大学教授の渡辺儀助に長塚京三

儀助の教え子で離婚を考えている人妻で雑誌編集者の鷹司靖子に瀧内公美

行きつけのバーのマスターの姪っ子で父の会社の経営が苦しく学費を払えず儀助に支援される大学生の菅井歩美に河合優実

儀助の亡き妻の渡辺信子に黒沢あすか

儀助の親族の渡辺槙男に中島歩

儀助の教え子で小道具屋を営む傍ら儀助の自宅の庭にある古井戸を掘る樺島光則に松尾諭

儀助の教え子でロゴのデザイナーの湯島定一に松尾貴史

儀助がフランス文学のエッセイを連載していた旅行雑誌の編集者の望月に高橋洋

望月と同じ出版社の新しい担当者の犬丸健悟にカトウシンスケ

犬を連れて散歩中の女性に高畑遊

儀助の隣人で自宅の前に落ちている犬の糞におかんむりの老人に二瓶鮫一

医師に戸田昌宏

女医に唯野未歩子

司法書士に桜井聖

この先の人生を思った

ちょっと大袈裟だけど21世紀の「野いちご」

全263件中、21~40件目を表示