敵のレビュー・感想・評価

全365件中、101~120件目を表示

77歳で仕事があるのが凄い

私も72歳の名誉教授だが、70歳で全ての仕事はボツ。

誰からも相手にされない日常はキツイ

幸い20歳から続けてきた趣味でオーディオ工房をひらき、インターネットで日本中の音楽好きと繋がって精神崩壊を免れている

俗っぽ過ぎるが、朝起きて自分の裁量で、やることが満載の生活を維持するには心底打ち込める趣味を継続して持つことであることを再認識した

自分の裁量で、というのが最重要だ

人に使われたり、仕事を貰う人生はいつかこの映画の主人公の様に、最強の敵が現れ精神崩壊するんですな!

老人には最高に役にたつ良い映画でした

A280 「私でしてたんでしょ?」ってキツイわ。

2025年公開

ワタシもやってます。

あ-計算ですよ。

今の収入で社会保障で赤字になって

貯金切り崩して

年金もらっても生活できるだけで

やっぱり社会保障で赤字になって

こんだけ切り詰めんとあかんわ、と。

前半は身に沁みました。

それでも日々の生活はキチンとこなす。

ところがご贔屓瀧内公美ちゃん落ち着いた風情で

元仏文学教授を混乱させる。

さらに河合優実の登場でだんだんと正常が

維持できなくなる。

後半は完全にコント。

せっかく老後のマニュアル、と覚悟していたのに

こんなに混乱する生活が待っているのか!

女の子との妄想もわかるよなー。

自分は役にたたんのにね。

にしても編集担当の「フランス書院」はワロタ。

けど知ってるやつおるんか?

80点

鑑賞 2025年2月9日 アップリング京都1

配給 ハピネットファントム

長塚京三の代表作になった

老いと死という敵は、誰にでも必ずやってくる。制御出来ない敵。また、食べることは生きること。敵に抗うこと。儀助が今までの人生を振り返るとき、亡くなった妻への悔恨の念や元教え子や若い女性への性的欲望が、現実か妄想かわからない映像となって観客に提示される。観ていて、とても苦しくなりました。

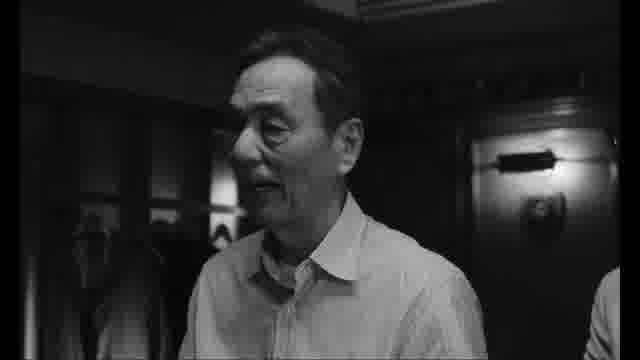

儀助(長塚京三)の顔の皺の印影から現在までの人生の積み重ねの時間を感じ、モノクロの画面に美しくもあり恐怖でもありました。

『春になれば花も咲いてみんなに会える』

本当の「敵」

私事ですが、ある日突然、「敵について」というメールが届きました。差出人は職場の違う部署の人で、よく知っている人ですが、滅多に会うこともないので、何かあったのだろうかとドキドキしました(その時点では映画「敵」のことを知りませんでした…汗;)。恐る恐るメールを開けてみると、今作のことが書かれていて、「なんだ、映画の話か…」と安堵しましたが、この映画がすばらしいのでぜひ観て欲しいという内容でした(笑)。前振りが長くなりましたが、それくらい「敵」という言葉には、人間をドキッとさせる力があるんだなと改めて感じつつ観賞しました。前半は、妻に先立たれた77歳の老人の日常が丹念に描かれていて、とりわけ食事のシーンが執拗なまでに丁寧に描写されています。何でもない老人の食事シーンなのにわりと魅入ってしまうのは、モノクロの映像美と研ぎ澄まされた音、それと儀助役の長塚京三の何ともいえぬ佇まい(色気というのでしょうか、入浴シーンもあった!)のせいかなと思いました。遺言を書いたり、貯金残高を計算しながら、いずれは訪れる死への準備も着々と済まして、用意周到で抜け目のない落ち着きある紳士の日常が丹念に描かれていきます。そして、「敵」が現れるわけですが、面白かったですね。儀助の前に表出する敵はメタファーになっているだけで、「本当の敵」は明示しないところがとても興味深く、今作の見所だと思いました。3人の女性、瀧内公美、黒沢あすか、河合優美が扮する女性陣がそれぞれ魅惑的で、儀助の心の隙間にぐいぐい入ってくる、高尚な仏文学の元教授というステイタスが次第に剥がれおち、現実と妄想が混濁しながら儀助を追い詰めていく描写が凄まじい破壊力でした。静と動、外面と内面とのコントラストが白と黒だけのモノクロ映像と見事にシンクロしていたように感じました。メールを送ってくれた人には、大好きな中国映画、チアン・ウェン監督の「鬼が来た!」(00)を思い出しましたと返事をしました。

全編モノクロームの夢物語。

元フランス文学教授の儀助、77歳。広い日本家屋で家事をこなし、細々とコラムの仕事をしながら自ら定めたXデイに向かって一人静かな生活を送っている。

自分を慕ってくれる元教え子、フランス文学を学ぶ若き苦学生、そして亡き妻。パソコンに突如表れた「敵」の襲来を告げる謎のメッセージ。夢と妄想と現実がこんがらがって儀助の精神が混乱してゆく。長塚京三の魅力たっぷり。声が渋くて色っぽい。そして3人の女性のキャスティングが絶妙。

これ結局「敵」ってなんぞや?って話になるんだろうけど「死」そのものなのか、自分自身のことなのか、もっと複雑で精神的なものなのか、哲学か価値観か、特に終盤の流れは私には難しかった。全編モノクロってどうかなと思ってたけど、この曖昧で現実離れした世界観によく合っていた。

恋は遠い日の花火にしておけ

映画の序盤は、何年も前に大学教授の職を退職し、妻にも先立たれ、庭付きの日本家屋に一人で住む渡辺先生の日常が細やかに描かれる。PERFECT DAYSの役所広司を思い起こさせる。

渡辺先生は基本朝昼晩自炊だけど、作る手料理は白黒でも美味しそうで、フードスタイリストの飯島奈美の安定した仕事っぷりが感じられるし、それをまた長塚京三が淡々ときれいな所作で美味しそうに食べるのがいい。ダブル松尾もいい味出している。

ところが、そんな丁寧な生活が、夢とも妄想ともつかないものに徐々に浸食されていく。加齢で衰えゆく脳が見せる悪夢なのか。渡辺先生のように丁寧でもないし裕福でもないけど、自分の老後もこんなふうになっていくのかと思うと恐怖を感じた。10年若かったらこの「敵」の怖さは理解できなかった、かもしれない。

夢と現実が激しく混線する、しかしそれこそが極めてリアリティ

ひとりの人生の終末をここまでの高解像度で表現したことに強く感銘を受けた。

自身に確実に迫ってくる「終わり」にしっかりと向かい合っているように見える、いわゆるしっかりとした立派な大人でも、ちょっとしたことでバランスを崩すと見事に崩れ落ちていく。ということを見せつけられ、人生の終わりの残酷さを感じさせられた。

夢と現実が混線する作品であるが、極めて現実を映している作品であると感じた。

長塚京三

せんせい・・・

原作は筒井康隆の小説、大学退職後の余生を過ごす独居老人に突如現れた「敵」との物語を描いた話題作。

私なりの見所と勝手解釈、楽しみ方を申し上げると、まず出演者が素晴らしい。先生の長塚京三は実年齢も先生と変らないのに若くも年寄りにも見えた。皺や毛穴までクッキリと見えるのになぜかカッコいい。先生のアップに見惚れてしまった。元教え子の鷹司靖子の瀧内公美もイイ感じの妖艶さを醸し出し、彼女に「せんせい…」と呼ばれてみたくなる魅力があった。

もう一つの見所は、全編のモノクロだ。造形物が映えるので、何気ない生活用品が調度品のように美しく見えた。確かにカラーより美しいと思う。

肝心の先生像に迫ると、よく食べる、よく飲む、若い女に仏文学を語る、そして「敵」と戦う、のである。食、酒、女、敵、これは男の「生きる」そのモノではないだろうか。

最後に、鑑賞後の私なりの楽しみ方を。物語に対し意味微妙なアイテムがいくつか登場する。井戸、犬の糞、古い写真、双眼鏡等…これらは心理学では何かあるのかもしれないが、寓意として何かあるのか、それは自分なりの解釈で楽しみたい。まさに話題の尽きない話題作である。

反面教師ならぬ反面教授?

原作未読ですが、【由宇子の天秤】の瀧内公美さんと河合優実さんの再共演ということで公開日に早速観てきました。

引退後の人生の過ごし方という逃げられない未来を、自分はどう生きるべきかと色々考えさせられる作品でした。鑑賞後も自らへの問いがしばらく頭の中を巡りました。

主人公は、一般的に立派な方と言われるのかも知れませんが、私はこういう方にはならないように気をつけたいと思う部分がありました。欲が自制できずうたた寝中に果てるとか、教え子を片付けに駆り出すとか、お金の使い方とか。

飯テロ映画でもあります。朝からご飯を炊いて魚を焼いて等、よくある献立でも白黒映像な所が逆に美味しそうに見えました。

何食かでてきてどれも美味しそうなのですが、汁物が全然ないのが気になったのは、劇映画孤独のグルメを観た後だからでしょうか。

主人公の偏屈な性格を描写したもの、とも思いました。

初老男性のそこはかとない不安

大学教員という、ある意味で「浮き世離れ」した学究生活を送ってきた儀助にも、やはり「この後」の不安があった…否、実はその不安で心がいっぱいだったのだろうと、評論子は思います。

年金と、現役時代に貯めた預貯金と、細々と続く雑誌の連載記事の原稿料や講演料で食いつないではいるものの、連載は不安定で資金源は限られ、「出(いず)るを測って入るを制す」るような生活は、とうてい望むべくもない。

いざという時には「自死」という非常手段を選択する決心だったが、いざ試みてみると、それも上手くはいかない。

儀助の内心に実は伏在していた、そのそこはかとない「不安」が、原稿執筆に使っているパソコンに届く迷惑メールに触発され、また、自分が遭うとはつゆも考えていなかった振り込め詐欺の被害に遭ってしまうことで、その不安が一気に顕在化して(預貯金残高の計算上=想念上のものとしてではなく)まさに現実のものとして「敵」が襲ってくる―。

死期は自分で選ぼうとすれば選べないこともないが(認知症によると思われる)せん妄の恐怖は、自分の意思では避けることができない―。

つまり、それまでは浮世の風にはそうそうは当たらない生活をしていたところ、実社会では現実に起きている振り込め詐欺の被害にに自分も遭ってしまったということで、自身の暮らしも現実とは無縁ではないことを改めて知らされたという意味では、1,000万円の残高のうちの300万円とは言え、儀助にとっては、足元の床を取り払われて、奈落まで突き落とされたような衝撃だったのではないかと、評論子には思われました。

(儀助が関心をもって手にするであろうことを見越して、フランス文学の本に、これ見よがしに学費未納の通知をしおり代わりにしておく―。儀助は、その下心から、まんまと菅井…スナックで知り合っただけの若い女性…に嵌(は)められてしまったというべきでしょう。)

美しいモノクロの映像で、儀助のその不安を見事に活写した佳作というのが、評論子の本作に対する評でした。

そして、本作を(カラーではなく)モノクロで撮ったというのには、画面の質感の美しさの他に、もう一つ理由があったのではないかと、評論子は思います。

それは、儀助の想念の世界を主として描く本作は、フルカラーではビビット過ぎる…現実味があり過ぎるということで。

令和の今に、あえてモノクロで本作を撮ったことは、本作の製作意図から、まったく適切な選択だったということに、おそらく異論はないこととも思います。

本作は、『腑抜けども、悲しみの愛をみせろ』で、家族をめぐる人間関係を、シニカルに、はたまたコミカルに、見事に切り取ってみせた吉田大八監督の手になる作品として鑑賞したものでしたけれども。

人間関係(人)の内面を描ききったという点では、その期待に少しも違うことがなかった佳作だったことも、評論子には嬉しい一本だったと思います。

(追記)

ご本人は末期に向かって静かに隠遁生活を営んでいるつもりなのかも知れませんけれども。

しかし、教え子の女性が訪ねてくると、何を期待してか、仏壇にある亡き妻の遺影を静かに倒しておくあたりは、儀助もなかなか「茶目っ気」のあるおじいちゃんで、「世俗」を捨てきれてはいないのかも知れません。

(追記)

溜め込んでいた大量の石鹸には、驚きました。

しかし、儀助の年代を考えると、溜め込んでいたのが「石鹸」ということには、意味がありそうです。

全身洗浄も、略々(ほぼほぼ)ボディソープにとって代わられて、令和の今、石鹸で体を洗う人は、そうは多くはないと思います(石鹸でも、保湿効果に優れたものを愛用している人はいると想いますが)。

評論子の子供時代は、男性は、石鹸一つで頭から体まで、ぜんぶ洗っていたのを思い出しました。

頭髪を洗うシャンプーは、女性が使うもの。

(実際、お風呂の待合室で忘れ物の入浴道具が見つかり、「シャンプーが入っているから、女性客の忘れ物だ」と、周囲が断定するくらい。)

風呂用品を入れた風呂桶を持って銭湯に行くのは、もっぱら女性で、男性は、タオルのほかは石鹸箱ひとつだけの「軽装」というのが、当たり前の時代でした。

男性が、シャンプーやトリートメント、ボディソープを使うようになったのは、いつ頃からでしょうか。

(ちなみに。評論子は今も昔もクイックカットで倹(つま)しく済ませているときに、評論子の息子は、大学生の頃からは、美容室で髪を切っていたようです)

かてて加えて、老人は、往々にして「もったいない」精神で物を捨てずに溜め込む習性のあるもの。

お若い方にはピンと来なかったかも知れませんが、儀助が石鹸を溜め込んでいたことは、上記のような経験のある年代の方には、「さもありなん」と、思い当たったのではないかと、評論子は思います。

今、私の敵は何だろうか…

自然

実写版パプリカ

よくぞこれを映像化した。原作は前半と後半の落差に愕然とさせらる構成になっているが本映像作品はその辺の移行が実に見事で理解しやすい。とにかく長塚京三のひとり芝居が凄い。勿論共演者は居るのだが、ほとんど一人芝居と言ってもいいレベルだ。🎦PERFECT DAYSの 役所広司を思う浮かべてしまった。それとなにより極めて注目すべきは🎦桐島、部活やめるってよが全く理解できず、🎦紙の月も焦点がぼけてるようにしか思えなかったのが、この作品ではその才能を全開放している監督、吉田大八の才能の凄さである。この表現なら分かる、この監督の凄さが。このコンテキストなら読み取る事が出来る。この方法論で今一度この監督作品追っ駆け直してみてもいいかも知れない。

長塚京三が全ての映画。

(敵)は死であり、老いという攻撃を受けながら、最後は力つき敗(北)する、を独特な視点と発想と悲哀とちょっぴりのコミカルで表現した秀作だと思いました。

多分若い頃に観たら意味は分かるものの、深い共感までは至らなかったのではと思います。

配偶者との別れ、抑揚のないマンネリ生活、孤独、仕事、収入、病気、ボケ、詐欺、相続、老醜、加齢臭、性などなど、人が死に近づくにつれ襲ってくる大小様々な問題に対し、時には翻弄され、時には受入れ、時には迎合していく引退したフランス文学教授の”老人”を長塚京三が品良く、そして身体を張って演じられておりました。(何度かある入浴シーンカッコよかったですよ)

全編モノクロ映像なので変な生々しさが薄れる代わりにドキュメンタリー感が強く出て来るため、長塚さんの生来持っているアカデミックなイメージと合わさり、本当の独居老人のリアルなノンフィクション映画を観ている感覚になりました。

物語の終盤になり、初めて筒井康隆色を感じることができるのですが、終盤のシーンこそ監督のオリジナルだそう・・・。

長塚さんを最初に認識したのは賀来千香子主演の「典奴どすえ」というテレビドラマでしたが、毎回賀来さんに振り回される上司をコミカルに演じられていたので、当初は喜劇役者さんかと思っておりました。

ですが、私にとって今ではあんな風に年をとれたらなあと思っている一番のモデルケースかもしれません。

平日の日比谷はおじさん、おばさんでいっぱいでしたが、皆様どういったご感想をお持ちになられたのか是非聞いてみたいと思いました。

ちなみに私もフランス書院派でしたw。

リタイアしたインテリの妄想

多くの人が感じるように前半部分は「パーフェクトディズ」を彷彿とさせる展開でした。主人公の折り目正しい静かな日常がスクリーンの上を淡々と流れていく。ただ、パーフェクトディズの平山とは異なり、この映画の主人公は現役時代、大学教授でフランス文学の権威で今も講演やら執筆活動を続けており、その活動を通じて社会とも細々とではあるが繋がりを保っている。恵まれた老人でもある。

しかし途中から一転。筒井ワールド全開の展開となっていく。良識あるインテリ渡邉儀助が現役時代に心のなかで描いていた欲望、後悔、鬱憤やらが妄想として噴き出していく。そして次第に現実世界との境界が曖昧になっていく。

マゾヒズム、女性との情事、先立った妻に対する後ろめたさ、がさつな編集者への怒りなどなど。これらの妄想、願望がいかにもありそうだなという感じがしてとてもおもしろい。

モノクロ映像の中、主人公渡邉儀助の住む古い家屋の令和の中にぽつんと取り残された昭和という感じがとても胸に沁みた。

全365件中、101~120件目を表示