「暮らしていく」サンセット・サンライズ U-3153さんの映画レビュー(感想・評価)

暮らしていく

とても意義のある作品だった。

地方再生の話でもあり、3.11の話でもあり、コロナ禍の話でもあり、在り方の話でもあった。

こうやって書くと何本柱なんだと思うのだけれど、見事に融和していく。

方言の力なんだろうか、それとも空気感なのか、震災を扱った話は数々あれど、本音を聞いたような気にもなってる。人の生活に根付いた話だから、そんな感想を抱いたのかもしれない。

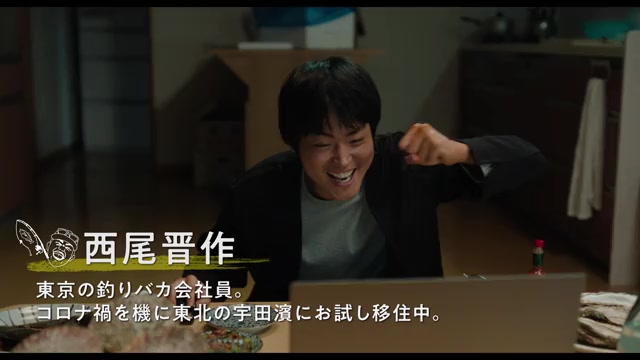

コロナ禍のテレワークが推奨され、釣り好きの若者は海辺の街の格安物件に移住する。どうやらこの若者は実家暮らしの窮屈さもあったみたいだ。移住したのは東北のある町。海岸の岩肌に津波で削られた後が残る漁港だ。

2週間の隔離生活とか、当時に生まれた制度や風潮への強烈な風刺を体験し、住民との交流が始まる。

他所者がお隣さんになるまでのアプローチはお年寄りから。他人でも友達や顔見知りになってしまえば怖くもなくなるって事なのかもしれない。

都会から見れば娯楽はないに等しいだろう。でもその代わりに暮らしがあった。

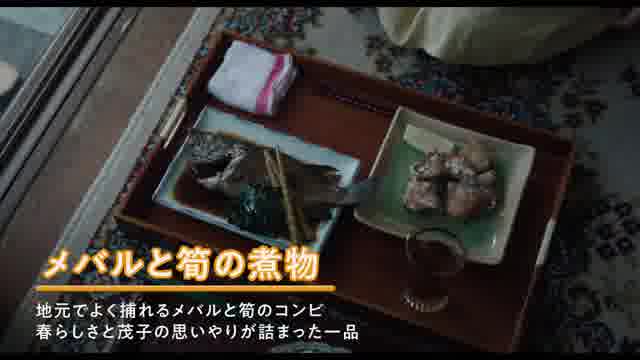

隣人と交流し、話を聞きまた聞いてもらい、持ちつ持たれつが当たり前で、日々の糧は海と山が与えてくれる。そんな暮らし方が描かれる。

彼の思い付きが本社のビジネスモデルに起用され、本格的な移住プロジェクトも立ち上がる。

空き家となる家に入居者を入れるのにも大変で、1番は変化に臆病な心情だ。

現状維持ならば何も解決しない代わりに、新たな厄介事は生まれない。

そんな壁を溶かすのにも、彼が先に移住していた事は有利に働く。

かくして、社長が言う「三者一両得」の完成だ。

優れた人物設定だとホント感心する。

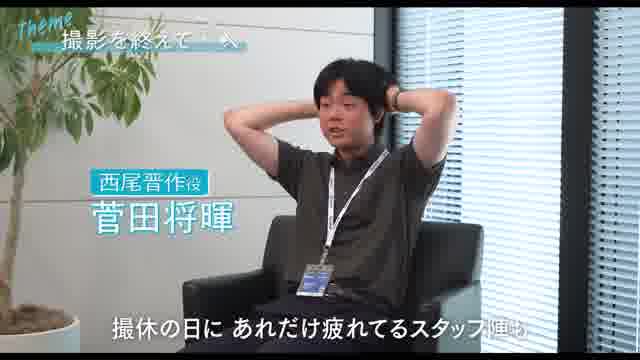

主演の菅田氏に至っては、脚本家・宮藤官九郎の代弁者であり、なんなら生き写しじゃないのかと思えてしまう。原作は読んではいないのだけれど、この作品には脚本家の声が色濃く反映しているようにも思う。

父親がカルパッチョを食べる時に「ほら、食わず嫌いなんだから」とかは、地方の価値観に言及してるようにも思うし、そういった意味では池脇さんはめちゃくちゃいい仕事してた。

「見てくれてればいい」って言葉から始まる竹原氏の独白は胸に響いた。この前に「被災者ってしてもらって当たり前みたいな風潮あるじゃないですか?」って台詞を西尾の同僚が言うのだけれど、その台詞と相まって彼の台詞に真があるように聞こえる。逆に彼女のたった一言の台詞が、震災復興に絡む利権を生んでるのも享受してるのも被災者達ではないとも聞こえてきた。

強烈だったのは「どうでもいい!」だ。

…確かに、と思えてしまう。

シンプルに暮らしていきたいだけなんだ、と。

それが実現できたら、こんなに幸せな事はない。好きな事を楽しめて隣に愛する人さえいれば、その他の事はオマケじゃないのか?と。

オマケに目が眩んで、1番大切な事を見失ってはいないのか?と。

震災と絡めるとややこしい事が覆い被さってはくるけども、日々の暮らしの事を思うとまさにと思える。

人の欲には際限がないし、上を望めばキリがない。都会に住んでるって事は、否応なしに競争社会に叩き込まれるって事でもある。周りと比べる事が1番安易な確認方法でもあるからだ。

少なくとも作中にある田舎暮らしには競争ではなく調和があるようにも思う。

実際は知らないけれど!

最後にくる収まり方も好きだったなぁ。

画一化されないといく、枠組みに縛られないというか、普通を意識しないというか。アレが丁度いいんだと思う。そしてその期間は西尾とモモにとっては日の出の前の助走期間なんだろうなぁと思う。

鑑賞中、ずっとタイトルの事を考えてた。

「サンセット、サンライズ」

つまりは再生って事なのか、と。一度沈んだ太陽もまた昇ってくるのだと。沈むのも当たり前だし、時間が経って昇ってくるのも当たり前だ、と。

夜という時間の長い短いはあるにせよ、いつか昇ってくるんだよ、と。朝日に始まりだったり、希望を感じる人は多いだろうから、サンライズが後に来るのかなって。

とまあ、色んな事を投影できるけれど、自身の中でしっくりくるのは「それでも地球は回る」って事だった。

地球の営みと調和して生きていけばいいんじゃないかと。生きてく上で必要なものは、全部揃ってるんだから、みたいな事かなぁ。

不便ではあってもね。

田舎に行こう入門編みたいな話かなと思ってたのだけれど、とても深い話であったように思う。

共感ありがとうございます。

「再生」、

サンセット サンライズの意味。きっとそうですね。

宮藤官九郎さんは宮城県出身ですものね。

「あまちゃん」の時も震災を、あの時はもっと震災があってすぐでしたが、

本作も、モモちゃんを通して癒えない傷に触れ、

その他諸々地方の再生や問題点を深く、だけど笑いを

交えて描いてましたね。

私もとても感動しました。