ネタバレ! クリックして本文を読む

一言で言えば、韓国版陰陽師(的な巫堂というお仕事)チームと日本の怨霊(何故だよ)の闘いを描くホラーだ。

怨霊サイドの設定が違和感満載で、見るほどに頭の中でクエスチョンマークが増えていく。終盤、巫堂と怨霊の対話で「いつから、何故そこにいるのか」といった問いかけがなされたが、それを聞いても結局よくわからなかった。

よかった点は俳優陣の演技と、韓国のお墓の場所の決め方やお祓いの作法などの風習といった、よく知らなかった文化に触れられたことだ(お祓いなどは、誇張している部分もあるのかもしれないが)。ハイテンションな儀式は面白かった。

ホラー映画の中で、生きた人間の業のようなものが描かれると物語の深みも怖さも増すと個人的には思っているのだが、本作は日本の怨霊=悪、人間(というか韓国人?)=善の単純な構図で、人間ドラマとしての含蓄も底冷えするような怖さもなかった。

それと、繰り返しになるが怨霊の設定がよくわからなくて話に乗れなかった。最初に登場した霊は大名が何とかとか将軍がとか言っていたので、朝鮮出兵のあたりの武士ってことかな?と思った。ところが、パク・ジヨン(破墓の依頼主)に取り憑いた霊は旭日旗がどうのとか帝国陸軍の軍人みたいなことを言っていたので、少し混乱した。

わからないので帰ってからいろいろググっていたら、Namuwikiという韓国語版ウィキサイトに、本作についての詳細な記述があった。

このサイトによると、旭日旗発言をしていたのは取り憑かれた依頼者パク・ジヨンの祖父(つまり、墓に葬られた本人)の霊らしい。この祖父が親日派(作中では売国と言われていたか)だったのでああいう発言をしていた、そもそもジヨンが棺を開けたがらなかったのは、副葬品で祖父が親日派だったこと、相続した富が親日行為で積み上げたものであることがばれてしまうことを恐れていたから、だという。棺を燃やした時、日帝からの勲章も燃えていたそうだ。

そうなのか……観ている間は全くわからなかった(何か見落としたかな? ただ、100年前の墓というのが言葉通りだと年代的に辻褄が合わない)。

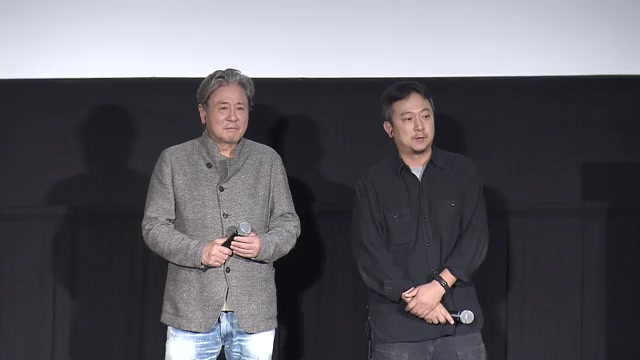

「狐が虎の腰を切った」という作中の言葉について、チェ・ミンシクは「今作では韓半島の機運を断ち切っていたものを引き抜き、その傷を癒す、今作が持っている情緒はそういったものです」と言っているが、実際金泳三大統領時代に、朝鮮半島の精気を断ち切るために日本が半島の風水ポイントに打ったとされる鉄杭を抜くという運動があった(結局迷信だった)。それを暗に想起させる意図があるのか? わからない。

また、メインキャスト4人の名前は、韓国に実在した独立運動家の名前を使っているとのこと。うーん……

後半で出てくる甲冑を纏った怨霊は、作中で「鬼」と呼ばれるが、関ヶ原がどうこうと口走っていたことから察せられる通り、関ヶ原の戦いで1万人以上を殺す武功を立て、西軍の敗北により死亡した武士の霊、ということらしい。

別に史実通りやれとまでは言わないが、関ヶ原の時期に日本で死んだ人間が、韓国に埋葬されるという流れが根本的におかしいし、その霊が韓国人に仇なす理由もない。文禄・慶長の役で客死、とかならまだわかるが。

日本語の言葉遣いも適当だし(戦国時代の人間が「バレる」とか言わない)。

わざわざこんな設定にした趣旨は何だろう。巫堂が仕事になるくらいなら、ドメスティックな怨霊ネタとかもあると思うんだけど。

もし韓国土着の怨霊をフィーチャーしていたら、個人的にはノイズを感じず楽しめたと思う。まあそれだと、韓国で大ヒットはしないのか……

オールド・ボーイ

オールド・ボーイ 不思議の国の数学者

不思議の国の数学者 新しき世界

新しき世界 悪魔を見た

悪魔を見た 親切なクムジャさん

親切なクムジャさん 悪いやつら

悪いやつら コインロッカーの女

コインロッカーの女 ザ・メイヤー 特別市民

ザ・メイヤー 特別市民 沈黙、愛

沈黙、愛 世宗大王 星を追う者たち

世宗大王 星を追う者たち