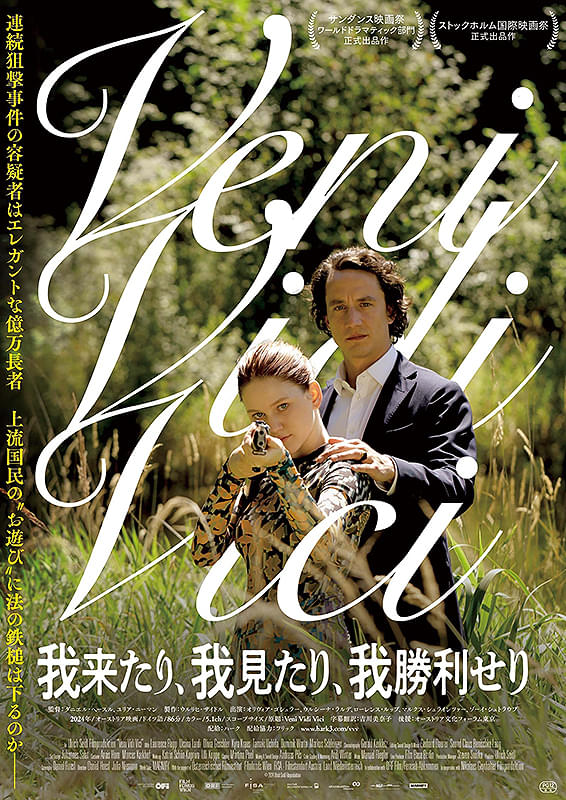

我来たり、我見たり、我勝利せり

劇場公開日:2025年6月6日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

「狩り」と称して人間を狙撃するエレガントな億万長者の姿を通し、資本主義の終末的世界をシニカルなユーモアで描いたオーストリア映画。

起業家として成功し、莫大な財産を築き、幸福で充実した人生を送るマイナート家。家族を愛する父アマンは趣味の狩りに情熱を注いでいるが、狩りの対象は動物ではない。“上級国民”である一家は何を狩っても許され、アマンは何カ月にもわたって無差別に人間を射殺し続けていた。時にはその様子を目撃する者もいるが、誰も彼を止めることはできない。娘のポーラはそんな父の傍若無人な姿を目の当たりにしながら、上級国民としてのふるまいを着実に身につけていく。そしてある日、ついにポーラは父と一緒に狩りに行きたいと言いだす。

「失恋セラピー」のローレンス・ルップが父アマンを演じ、「さよなら、アドルフ」のウルシーナ・ラルディ、「フィリップ」のゾーイ・シュトラウプが共演。「パラダイス」3部作のウルリヒ・ザイドル監督が製作を手がけ、ダニエル・ヘースル&ユリア・ニーマンが監督を務めた。

2024年製作/86分/PG12/オーストリア

原題または英題:Veni Vidi Vici

配給:ハーク

劇場公開日:2025年6月6日

スタッフ・キャスト

- 監督

- ダニエル・ヘースル

- ユリア・ニーマン

- 製作

- ウルリヒ・ザイドル

- 脚本

- ダニエル・ヘースル

- 撮影

- ゲラルト・ケルクレッツ

- 美術

- ヨハネス・サラート

- 衣装

- アナイス・ホーン

- マーカス・カルコフ

- 編集

- ゲルハルト・ドーラー

- 音楽

- マニュエル・リーグラー

- ゲルハルト・ドーラー

ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

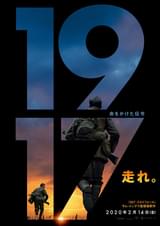

バケモノの子 1917 命をかけた伝令

1917 命をかけた伝令