新世紀ロマンティクス

劇場公開日:2025年5月9日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

中国の名匠ジャ・ジャンクーが製作期間に22年をかけ、21世紀初頭から劇的な変化を遂げた中国の街を、ひとりの女性の人生の変遷とともにとらえたドラマ。

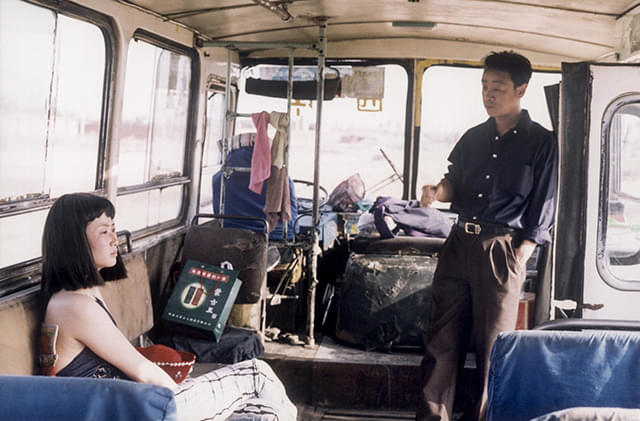

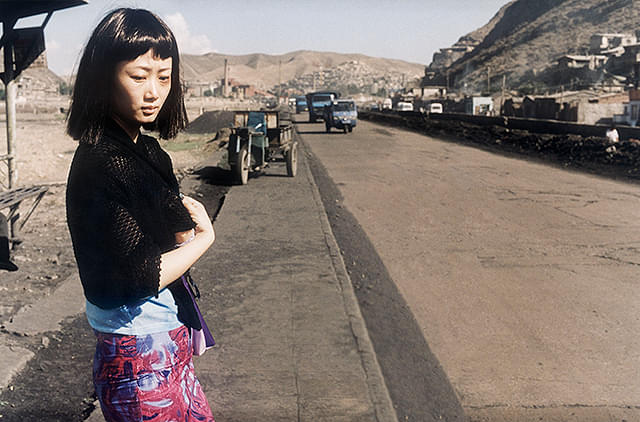

2001年、炭鉱産業が廃れ失職者で溢れかえる山西省・大同。2006年、三峡ダム建設のため100万人以上が移住を余儀なくされた長江・奉節。コロナ禍の2022年、マカオに隣接する経済特区として発展する珠海と、すっかり都会となった大同。チャオは大同を出て戻ってこない恋人ビンを探して奉節へ向かい、ビンは仕事を求めて珠海を訪れる。時は流れ、ふたりはまた大同にたどり着く。

主人公チャオ役に、これまでもジャ・ジャンクー監督作で主演を務めてきた妻チャオ・タオ。同監督の過去作「青の稲妻」「長江哀歌」などの本編映像や未使用映像、ドキュメンタリー映像なども使用しながら、実際の24歳・29歳・45歳のチャオの姿と共に、変化していく街の景色を映しだす。2024年・第77回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品。第25回東京フィルメックスでオープニング作品として上映。

2024年製作/111分/G/中国

原題または英題:風流一代 Caught by the Tides

配給:ビターズ・エンド

劇場公開日:2025年5月9日

スタッフ・キャスト

受賞歴

第77回 カンヌ国際映画祭(2024年)

出品

| コンペティション部門 | |

|---|---|

| 出品作品 | ジャ・ジャンクー |

帰れない二人

帰れない二人 長江哀歌

長江哀歌 ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク