グランドツアー : 映画評論・批評

2025年10月7日更新

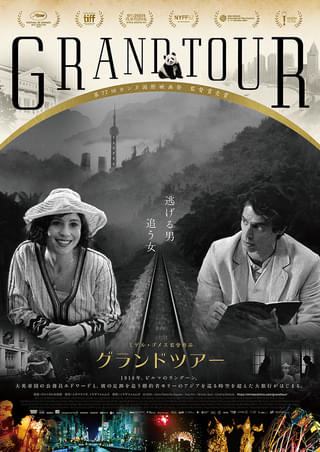

2025年10月10日よりTOHOシネマズシャンテ、Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下ほかにてロードショー

大都市を解く鍵の一つとしての亡命

1974年、ポルトガルで勃発したカーネーション革命は、長期にわたる独裁体制を終焉させ、旧宗主国としての植民地主義を決定的に崩壊させるものとなった。

サラザール独裁体制下で、映画製作は厳しく抑圧されていた。パイオニアの一人マノエル・ド・オリヴェイラは「アニキ・ボボ」(1942)で鮮烈な長編デビューを果たしながらも、次作「春の劇」(1963)まで実に21年を要し、その後発言を理由に投獄されるなど、困難な時代を生きた。だが、革命を経て映画界には自由の風が吹き込み、オリヴェイラは老境に至るまで旺盛に活動を続け、パウロ・ローシャ、ジョアン・セーザル・モンテイロ、ペドロ・コスタと言った作家たちがそれに続いていく。

そのなかで1972年、独裁体制の空白期間の4年間の最中に生まれたミゲル・ゴメスは、歴史と虚構を交錯させながらポルトガルの影を見つめてきた。「熱波」(2012)や「アラビアン・ナイト」(2015)はその顕著な例である。そして革命から半世紀後の2024年、植民地主義の高揚と没落を題材にした新作「グランドツアー」がカンヌで初上映されたことは、偶然を超えて歴史のめぐり合わせを示す象徴的な出来事であると言える。

(C)2024 ‒ Uma Pedra No Sapato ‒ Vivo film ‒ Shellac Sud ‒ Cinéma Defacto

「グランド・ツアー」とは、本来、西洋の良家の子弟によるイタリア・フランスといった国家への「大修学旅行」を意味していた。しかし18世紀を過ぎ、文明の進歩とともに、旅行が可能となる階級や旅のスタイルは大きく変容した。本作に登場するエドワードとモリーのように、アジア諸国を巡る旅も、やがてグランド・ツアーの一部として位置づけられるようになっていく。それは、かつての文化的教養の獲得という理念から離れ、植民地主義の表層をなぞる行為、いわば一種の「帝国の後始末」の様相を帯びるようにもなった。

ここで注目すべきは、本作の旅人たちが、グランド・ツアーの批判者の一人であるフランスの哲学者ジャン=ジャック・ルソーが指摘するような「旅に向いた人物」とは対極にあることだろう。ルソーはこう述べている――「旅行はごく僅かな人たちにしか向かないものだ。それは、自己がしっかりと確立されていて、間違った教えをきいても惑わされず、悪徳の手本を見せられてもそれにひきずられない人たちだけにふさわしい」(「エミール」平岡昇訳)。この言葉に照らすならば、エドワードとモリーはその条件を満たしていない。彼らの旅は、自己を深めるための移動ではなく、むしろ他者との関係における不安定さを露呈する過程である。だが、グランド・ツアーの意味は単なる地理的移動にとどまらない。空間と同時に時間の次元をも横断し、現在から過去へ、歴史の層を旅する経験がそこに含まれる。本作は、現代のアジアを描きながら、その風景の奥に植民地主義の勃興と没落の影を浮かび上がらせる。すなわち、この二人の旅は、逃避行と追跡という皮相な行為を超えて、歴史に触れ直す試みとしてのグランド・ツアーを上演しているのである。

こうした上演の表象を下支えする重要な要素の一つに、「ナレーション・テクスト」がある。本作では、二人が滞在する土地の言語でそれぞれナレーションが行われ、エドワードが日本の道頓堀を訪れる場面では、ポルトガル在住の映画監督・杉本崇がその声を担っている。ナレーションは一見、物語を補足し二人をとりまく状況を説明する外在的な機能にとどまっているように見える。しかし、「グランドツアー」において、映像とテクストの関係は一方的に断絶しているのではなく、むしろ互いに自律性を保持したまま協働する関係にあるのだ。この点は、いくつかの批評で指摘され、ゴメス自身も言及しているように、フランスの映画監督クリス・マルケル(1921-2012)の映画群、例えるならば「サン・ソレイユ」(1982)との共鳴として語られている。その理由として、二つの作品ともアジアを旅する中でエッセイ的な語り(テクスト)を交錯させる構造を取っているがゆえだろう。

だが、本稿ではむしろ、マルケルの短編「ラ・ジュテ」(1962)の制作過程と本作品の共通性に着目してみたい。マルケルは2003年のインタビューで、この写真映画(フォト・ロマン)が、同時期に制作したパリをめぐる長編ドキュメンタリー「美しき五月」(1963)の撮影過程から生まれたことを語っている。つまり、取材のために撮影していた写真群に、マルケル自身も「知らなかった物語」が後から与えられることで、「ラ・ジュテ」というフィクションが成立したのである(« Rare Marker »)。この制作論は、まさしくミゲル・ゴメスの手法とも響き合う。彼自身が述べているように、「グランドツアー」の制作にあたって、ゴメスはまず旅をしながら映像を撮り集め、その「反響」をもとに脚本を練り上げた。そして映像と登場人物の感情を結びつけるために、ナレーションを挿入したという。この過程で生まれたナレーションは、単なる外在的補助ではない。映像を一つのアーカイブとするならば、それと対等な関係を有するもう一つのアーカイブであり、フィクションとドキュメンタリーの境界を揺るがす装置でもある。本作のナレーションには、帝国主義の影響下にあるアジアという歴史的事実が刻まれている。つまり、このテクストは、語りとしての自律を保ちつつ、社会的・言語学的出来事として歴史と邂逅しているのだ。

このアーカイブは幸福でありながらも、一種の悲観を保持した結末を迎える。しかしながら、BGMとして流れる「Beyond the Sea」(ボビー・ダーリン)、そして、撮影チームを映し出しながらモリーを人為的に退場させるというラストシークエンスは、旅が終わることなく、むしろ映画という作為的な技術として延々と続いていくことを鮮烈に告げている。ここにこそ、マノエル・ド・オリヴェイラがかつて語ったような――「映画が人生を見つめる方法だとは本当に思っていません。映画は常に過去を、すでに過ぎ去った人生を見つめています。監督は分析しなければなりません。真実を、自らの真実を、もちろんそれは完全には見つけられないものですが、探し求めるためにです」(「映画は支配階級の武器になりうるのか、あるいはそれに抗する武器となり得るのか?」)――こうした信念が、遠いこだまのように響いてくるように他ならない。過去を凝視することは、単なるノスタルジアではなく、現在を通過して未来を読み解く行為である。この作品における旅とは、風景を写すことにとどまらない、映画というメディウムそのものを問い直す探究の旅なのである。

本作がモーレン、つまりミゲル・ゴメスの最愛のパートナーである映画作家モーレン・ファゼンデイロに捧げられていることもきわめて象徴的だ。ある意味、「グランド・ツアー」が永遠に終わらないという隠喩は、ファゼンデイロへと映画をバトンタッチすると言うことを意味しているようにも思われるのだ。そうしたミゲルへの応答のように、モーレンは「グランドツアー」以後に2本の映画制作を行い、ジプシーの証言(「Les Habitants」)やアレンテージョの歴史の声(「季節」)を「エッセイ映画」という形式の中で受けとめ、映像へと昇華してきた。記録でありながら詩学であるもの、そして詩学でありながら政治的な証言であるものを、彼女は二つの映画を通して探求してきたと言えるのだろう。「グランドツアー」は、そうした営みの極地に存在しており、過去と現在、個人と歴史が複雑に交錯しながら、映画がいかにして「終わらない旅」を続けているのかを、力強く描き出した作品である。この旅に同行することを強く薦めたい。

(小城大知)